![Der Samurai von Savannah]()

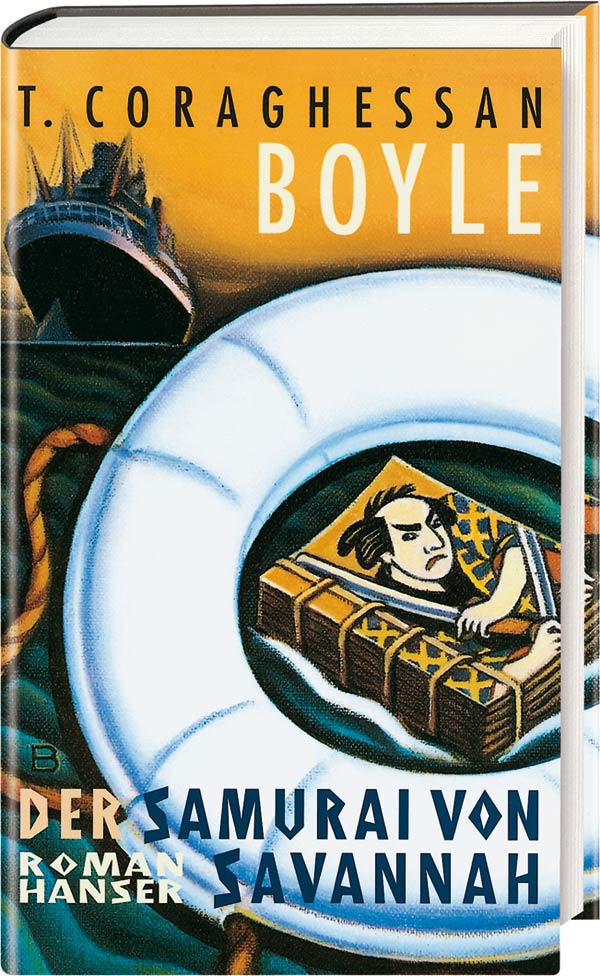

Der Samurai von Savannah

wie ein Tier. Gott, wie er die Natur doch hasste! Er hasste ihren Verwesungsgestank, die Nässe und die Insekten, die einem in Augen, Ohren und Nase krochen. Das Binsenrohr unter ihm war hart, aber das war egal. Er schloss die Augen und machte es sich halbwegs bequem, und das obszöne Drama der Nacht mit all seinem Huschen und Rascheln, seinen kleinen Toden und Morden, seinen Spinnen und Schlangen und Flöhen, das blieb draußen, wo es hingehörte.

Das Problem war nur, er konnte nicht schlafen. Er war erschöpft und abgekämpft, so müde und verzweifelt wie nur irgendein Mensch auf diesem Planeten, aber er konnte nicht einschlafen. Immer wieder sah er sie, diese Frau, die amerikajin , stellte sich ihr Gesicht und ihren Körper vor, immer wieder: den Augenblick, als sie sich ihm zuwandte, das seidige Rascheln ihrer Stimme. Und dann dachte er an seine obāsan und daran, wie sie ihm, wenn er als Kind nicht einschlafen konnte, beim Schein der Schreibtischlampe vorgelesen hatte. Für Mishima hatte sie nichts übrig gehabt, sie war gar nicht glücklich gewesen, als er für Jōchō und dessen Hagakure mit dem Baseball aufgehört hatte. Und dann fielen ihm die Nächte ein, in denen er nicht schlafen konnte, weil er solches Bauchweh wegen des ijime – der Hänseleien – hatte, das er in der Schule ständig erdulden musste, und wie Jōchō ihm damals Hoffnung und Trost gewesen war.

Hiro war siebzehn, als er das Hagakure entdeckte – oder vielmehr Yukio Mishimas Interpretation davon: Der Weg des Samurai. Er war ein Schuljunge, ein bēsubōru -Spieler – dort draußen auf dem Spielfeld war er ihnen allen ebenbürtig –, und er hatte noch nie den Namen Jōchō gehört und Mishima auch nicht. Er spielte mit wilder Hingabe, die harten, unaussprechlichen Namen der gaijin -Stars kamen ihm wie Beschwörungsformeln über die Lippen: Jim Paciorek, Matt Keough, Ty Van Burkelo. Sie waren ihm Anregung und Hoffnung. Man konnte ein Bastard sein, ein Halbblut, man konnte alles Mögliche sein, wichtig war einzig und allein, ob man den Ball traf, wenn man auf das Schlagmal hinaustrat. Das war Demokratie. Das war fea purē. Das war die Rache. Fujima, Morita, Kawakami, diese Kakerlaken, die ihm blaue Augen geschlagen und die Nase gebrochen hatten, gerade denen, die ihm bata-kusai nachzischelten, wenn er durch den Korridor ging, konnte er mit seinem Schläger den Wind aus den Segeln nehmen. Mit verkniffenen Augen starrten sie ihn an, die Werfer, die Feldspieler am zweiten und dritten Mal und weiter draußen brüllten Gemeinheiten und schwenkten ihre Handschuhe, um ihn abzulenken, bis sein Schläger den Ball traf und sie die Beine in die Hand nehmen mussten. Bēsubōru , das war sein Leben.

Und dann, eines Tages, als er von der Schule nach Hause ging und auf der Straße die üblichen Blicke auf sich zog – jeder sah sofort, dass er kein Japaner war, dass er etwas anderes, etwas Fremdes war, und ihre Blicke huschten zu ihm und prallten von ihm ab, als ob er tot wäre, ein lebloser Pfosten, ein Baum, eine Kritzelei auf dem Bürgersteig –, fiel sein Blick plötzlich auf ein Plakat im Fenster einer Buchhandlung. Das Plakat – es war ein vergrößertes Schwarz-Weiß-Foto – zeigte einen fast nackten Mann in Todesqualen. Er war an einen Baum gefesselt, die Hände über den Kopf gebunden, und drei starre schwarze Pfeile steckten in seinem Körper. Der eine bohrte sich ihm in den Unterleib, direkt über dem Faltenwurf eines primitiven Lendentuchs, ein anderer steckte in seiner Seite, und der dritte war fast bis zum Schaft in den dunklen Haarbusch unter der Achsel hineingetrieben. Die Augen waren halb geöffnet und starrten in glasiger Verzückung zum Himmel empor, während der grimmige dunkle Spalt seines Mundes Agonie und Erlösung zugleich ausdrückte. Seine Muskulatur war die eines Helden.

Zu schüchtern, um einzutreten, starrte Hiro an jenem ersten Tag nur fasziniert in das Schaufenster und fragte sich, ob das Foto echt sei – immerhin war da Blut, perfekte schwarze Rinnsale von Blut, die sich aus den Wunden ergossen wie schaurige Pinselstriche. Andererseits waren sie zu perfekt, vielleicht war das Ganze nur gestellt – ein Standfoto aus einem Film oder Theaterstück –, vielleicht waren es tatsächlich nur Pinselstriche. Wie kam jemand überhaupt zu so einem Bild, falls die Begebenheit real war? Heutzutage wurden doch keine Menschen mehr zu Tode gefoltert, oder? Schon gar nicht mit Pfeilen. Er fragte sich, ob der Mann womöglich ein

Weitere Kostenlose Bücher