![Hexer-Edition 05: Der Seelenfresser]()

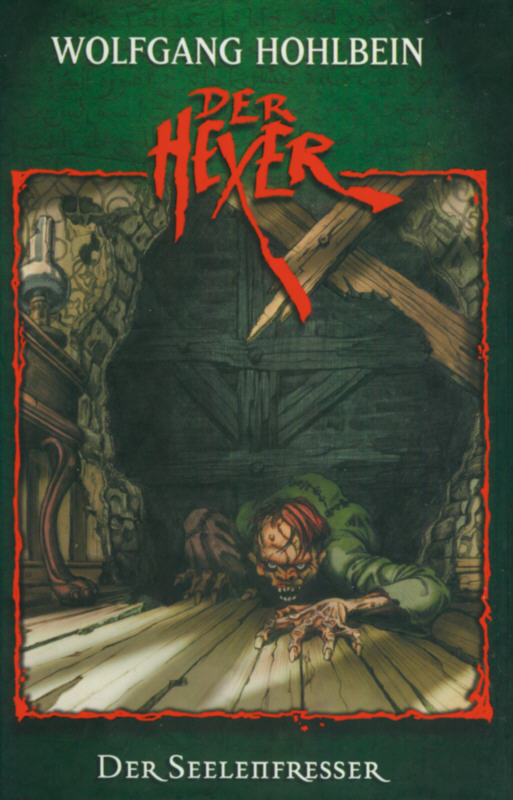

Hexer-Edition 05: Der Seelenfresser

vielleicht geht es auch so.«

»Was geht auch so?«, schnappte Temples.

»Ich möchte Ihnen helfen, Lowry«, antwortete ich, so ruhig, wie ich überhaupt konnte. »Ich weiß nicht, was hier geschehen ist vor zweihundert Jahren. Aber ich werde Ihnen helfen. Ich werde es zumindest versuchen.«

»Sie werden überhaupt nichts«, zischte Temples. »Sie werden sterben, Craven.«

Ich tat so, als hätte ich seine Worte gar nicht gehört. »Hören Sie mir zu, Temples«, sagte ich. »Ich verstehe, was in Ihnen vorgeht, und es tut mir unendlich Leid. Aber der Schmerz darf Sie nicht blind machen! Ich bin der Erbe Roderick Andaras, vergessen Sie das nicht, und ich besitze die gleiche magische Macht wie er. Vielleicht kann ich rückgängig machen, was hier geschehen ist.«

»Das ist ein Trick!«, behauptete Temples. »Sie suchen nur eine Möglichkeit, uns zu übertölpeln.« Er schüttelte grimmig den Kopf. »Nein, Craven. Ich habe geschworen, Sie zu töten, und ich werde es tun. Sie werden dafür bezahlen, was meinem Sohn geschehen ist. Und denen der anderen.«

»Und denen, die nach ihnen geboren werden?«, fragte ich leise. »Wollen Sie, dass der Fluch weiter wirkt? Dass Generation um Generation Kinder wie das Ihre geboren werden? Bitte, Lowry – ich meine es ehrlich. Ich kann Ihnen nichts versprechen, aber vielleicht kann ich Ihnen helfen.«

»Unsinn«, fauchte Temples.

Aber diesmal war es der Riese, der mir unerwartet zu Hilfe kam. »Warum gibst du ihm nicht die Chance?«, fragte er.

Temples fuhr mit einem wütenden Zischen herum. »Wer hat dich nach deiner Meinung gefragt, Curd?«, schnappte er. »Es ist mir egal, ob er schuldig ist oder nicht! Mein Sohn ist auch unschuldig und niemand hat ihn danach gefragt!«

Ayres seufzte. »Du bist ein Narr, Lowry. Vielleicht verschenkst du die einzige Chance, die diese Stadt noch hat.« Ihre Stimme wurde fast beschwörend. »Er ist ein Magier, Lowry. Er könnte den Fluch brechen. Lass ihn zur Höhle gehen. Vielleicht gelingt es ihm.«

»Vielleicht findet er auch eine Möglichkeit zur Flucht«, zischte Lowry. »Oder denkt sich noch eine noch größere Teufelei aus. Nein! Er ist eine Bestie, ebenso wie sein Vater!«

»Er ist harmlos, solange Wulf und ich bei ihm sind«, sagte Ayres.

»Wir haben ein Abkommen«, beharrte Temples. »Du hast mir seinen Tod versprochen! Ich verlange, dass du dein Wort hältst.«

Ayres seufzte und sah mich beinahe bedauernd an. »Es tut mir Leid, Mister Craven«, sagte sie. »Ich habe es versucht.«

»Genug geredet«, unterbrach sie Temples. »Ich habe getan, was du wolltest, Ayres, und ich werde den Preis bezahlen, den du verlangt hast – aber jetzt verlange ich, dass du dein Wort hältst. Töte ihn!«

Die alte Frau seufzte, stand ganz langsam auf und gab dem Riesen einen Wink mit der Hand. Curd beugte sich über mich, riss mich wie eine Puppe in die Höhe und packte mich mit einer Hand beim Gürtel, während seine andere Pranke meinen Nacken umklammerte.

»Was … was haben Sie vor?«, stammelte ich. »Sie werden doch nicht auf diesen Verrückten hören, Ayres?«

»Ich tue es ungern, Craven«, antwortete sie. »Aber versprochen ist versprochen, das müssen Sie einsehen.« Damit kam sie noch näher, lächelte beinahe freundlich und gab Curd einen befehlenden Wink.

»Brich ihm das Genick!«, befahl sie.

Sie waren noch zu viert: DeVries selbst, zwei seiner Krieger, die das Gemetzel relativ leicht verwundet überstanden hatten, dazu ein Schwerverletzter, den die beiden Männer zwischen sich trugen und der sterben würde. Es war dunkel geworden, aber über dem Hof der Drachenburg lag ein unheimlich flackernder, grauer Schein wie leuchtende Dämmerung. Das Geräusch des Windes, der sich hoch über ihnen an den Drachenzähnen brach, die die Zinnen der Wehrmauer bildeten, klang wie meckerndes Hohngelächter in DeVries’ Ohren.

Das Burgtor stand offen, aber irgendetwas sagte ihm, dass sie es nicht würden durchschreiten können. In der Dunkelheit, die wie eine schwarze Wand dahinter lastete, lauerte etwas Böses, Feindliches, das spürte er.

Von den beiden Männern, die er geschickt hatte, um das Tor zu öffnen und die Wachen zu überwältigen, war keine Spur zu sehen. Nur auf dem Boden, direkt neben dem Tor, lag ein zerbrochenes Schwert, daneben ein mit Blut getränkter Stofffetzen.

DeVries bedeutete den beiden Kriegern mit Gesten zurückzubleiben, huschte geduckt über den gepflasterten Hof und blieb schwer atmend im Schatten der

Weitere Kostenlose Bücher