![Nocona: Eine Liebe stärker als Raum und Zeit]()

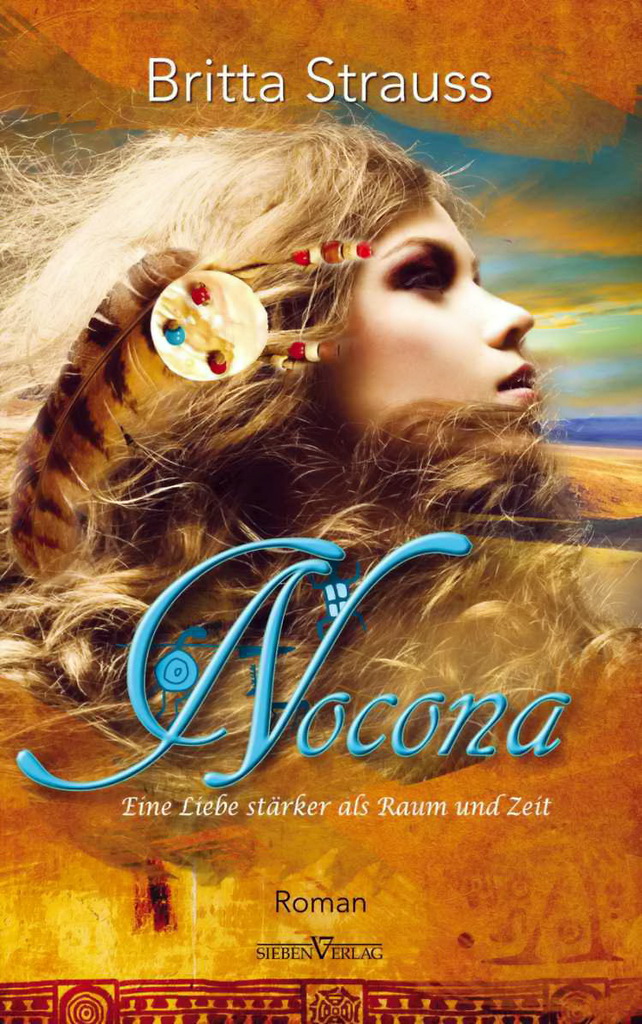

Nocona: Eine Liebe stärker als Raum und Zeit

schnellen Stich das Genick des Bullen. Die wilden, zornfunkel n den Augen brachen endgültig. Dampfend wich das Leben aus dem z u ckenden Leib.

Betäubt vor Erleichterung, aber ohne jeden Triumph, fiel Nocona se i nem Freund in die Arme. Ihm wurde schwindelig. Die Beine gaben unter ihm nach, und ehe er es sich versah, lag er neben Makamnaya nach Atem ringend im Schnee.

„Ich hole das Packpferd“, keuchte sein Freund, als er wieder zu Atem gekommen war. „Mach du dich schon mal an die Arbeit.“

Ein neuer Morgen dämmerte bereits, als sie in Richtung Dorf aufbr a chen. Eine ganze Nacht lang waren sie damit beschäftigt gewesen, ihre Beute zu zerlegen und zu verschnüren. Immer wieder nickte er ein, ei n geschläfert vom gleichmäßigen Rhythmus des Pferdes, und nur seine in Fleisch und Blut übergegangene Fähigkeit, mit seinem Reittier eins zu werden, bewahrte ihn davor, h in unter zufallen.

„Riechst du das?“ , fragte Makamnaya. Die erste Röte des Sonnenau f gangs kroch über die Hügel und leuchtete auf den am Horizont aufta u chenden Wänden des Canyons. „Ist das Rauch?“

Nocona blinzelte den Schlaf aus seinen Augen. Dass das Dorf Rüc k kehrer mit dem Aroma nach Rauch begrüßte, war nichts Ungewöhnl i ches, doch dann bemerkte er den feinen Unterscheid. Das, was die eisklare Luft des Morgens schwängerte, war nicht der Geruch, der ihm vertraut war . J enes warme, behagliche Aroma, das ihm ein gutes Feuer und warmes Essen versprach.

Es war der Gestank des Krieges. Brennende Zelte. Kanonenfeuer. Pulverdampf.

Er rammte seinem Pferd die Hacken in die Flanken, trieb es an, bis es keuchte und die Schaumflocken von seinem Maul troffen, jagte es die Hügel hinauf und hinunter, gnadenlos und betäubt von einer Gewissheit, die er nicht wahrhaben wollte. Dicke Qualmwolken wanden sich wie Schlangen in den Himmel, auf dessen eisblauen Grund rosafarbene Wolkenfetzen leuchteten. Zeltgerippe rauchten in blutigem Schne e matsch. Kein einziges stand mehr. Nicht eines. Er sah dunkle Fl e cken herumliegen. Überall. Hunderte Menschen, Hunde, Pferde. Reglos, ma n che mit Pfeilen gespickt.

Noconas Körper schien sich aufzulösen.

Seine Familie! Was war mit ihr geschehen?

Der Gedanke , dass sie womöglich unter den Toten waren, brachte sein Herz fast zum Stillstand . Er schob ihn von sich, ließ ihn nicht an sich he r an. Nocona jagte sein Pferd den Hang hinab, bis es ausrutschte und unkontrolliert in die Tiefe stürzte . Instinktiv rollte er sich ab, kam auf die Beine und rannte weiter. Kein einziges Zelt hatten sie stehen lassen. Die in sich zusa m mengefallenen Stangen qualmten und knisterten. Blutige Geister taume l ten durch den Rauch.

„Naduah!“ Er schrie ihren Namen, wieder und wieder, so laut, dass sich seine Kehle bald wie rohes Fleisch anfühlte. Sie war schnell und geschickt. Gewiss hatte sie ihre Kinder gepackt und war geflüchtet. Hatte sich in Sicherheit gebracht, irgendwo im Gewirr der Schluchten. Er kannte sein Blauauge. Sie kämpfte wie eine Wölfin und war die tapferste Frau, die er kannte.

„Naduah! Antworte mir.“

Im Schneematsch lag ihr bemaltes Bisonfell. Von Blut und Rauch b e sudelte Erinnerungen. Der Kessel war zerschossen, der wässrige Eintopf, mit dem sie Quanah und Pecan hatte gesundpflegen wollen, im Dreck versickert. Felle, Decken und Kleidung lagen verstreut herum, dazw i schen entdeckte er Wanapins verkohlten Leichnam. Der Hund war nicht geflüchtet. Er war an Pecans Seite geblieben, bis Kugeln ihn durchsiebt hatten. Nocona taumelte weiter. Unter mehreren schwarzen Pfosten lag Topsannahs Wiegenbrett. Pferdehufe hatten es zerstampft, die kleine Eidechse, die Kehala ihr genäht hatte, war abgerissen.

Jemand taumelte an ihm vorbei. Nocona griff nach Armen, die vor Blut troffen, und blickte in das Gesicht eines zehnjährigen Jungen.

„Gibt es noch mehr Überle be nde? Wo sind sie?“

Der Junge sagte nichts. Er starrte ihn aus gebrochenen Augen an, in pulsierenden Strömen lief das Blut aus einer Wunde an seiner Schläfe. Nocona hatte keine Zeit für Mitleid. Er musste seine Familie finden. Atemlos rannte er weiter, suchte und rief, drehte Leichname um, hob brennende Pfosten mit bloßen Händen empor, wühlte sich durch ra u chende Decken und Felle und schrie jeden an, der ihm begegnete.

Niemand wusste, ob Naduah und seine Kinder überlebt hatten.

Aber er wusste es. Sie waren nicht tot. Nein. Er hätte es gespürt.

Ein Brüllen riss ihn aus seiner Betäubung.

Weitere Kostenlose Bücher