![Der Memory Code]()

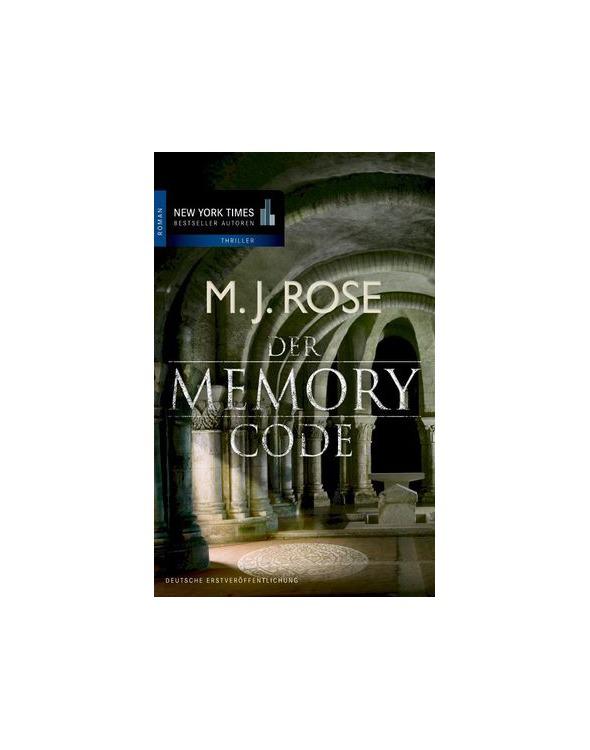

Der Memory Code

gestorben?”

“Hm, warten Sie mal … das sind jetzt sieben – nein, acht Jahre ist das jetzt her.”

“Acht Jahre? Sind Sie sicher?”

“Ja, das bin ich. Ich habe ihm selbst die Sterbesakramente gespendet.”

40. KAPITEL

N ew York City – Samstag, 20:10 Uhr

Als Rachel Palmer zur Eröffnungsgala vor dem Metropolitan Museum of Art vorfuhr, strahlte das ganze Gebäude im hellen Schein der Flutlichter. Herren in Smokings und Damen in vornehmer Abendgarderobe bewegten sich die pompöse Freitreppe zum Hauptportal hinauf. Ein Banner, quer über das Kalksteinsims des Eingangs gespannt, verkündete das Motto der Ausstellung: “Tiffany-Schmuck – Das Erste Jahrhundert”.

Drinnen angelangt, wandte sich Rachel zur Abteilung “Amerikanische Malerei und Plastik” und blieb im Durchgang wie verzaubert stehen. Die dreigeschossige Galerie war festlich dekoriert. Flackernde Kerzen sorgten für gedämpftes Licht; die Luft war erfüllt vom Duft der Rosen, die jeden Tisch zierten. Die Klänge einer sechsköpfigen Jazzband schwebten durch die Säle, und livrierte Kellner reichten Tabletts mit Kanapees und Champagner.

Eine gewaltige Marmorskulptur, die sie schon hundertmal gesehen, aber nie richtig wahrgenommen hatte, zog Rachel auf einmal magisch an. Das Werk zeigte zwei nackte Kämpfer, der eine am Boden, auf einen Arm gestützt, der zweite aufrecht, fast triumphierend, den Liegenden mit dem linken Fuß niederhaltend und mit der Rechten nach unten zeigend – ein Sinnbild des Willenskampfes. Rachel ließ den Blick über die muskulösen Schenkel und Arme gleiten, über die sich windenden Körper, die schmerzverzerrten und doch stolzen Gesichter. Für einen Moment verschlug ihr der Anblick schier den Atem, so kraftvoll wirkte dieses Duell.

Am liebsten hätte sie die Hand über die samtglatt aussehende Oberfläche gleiten lassen, um die wohlgeformten Muskeln unter der Haut zu spüren. Ja, es juckte ihr regelrecht in den Fingern. Die Unterleibe waren züchtig entsexualisiert, und doch fand Rachel die beiden Figuren sinnlicher als alle Männer, die sie bisher in natura kennengelernt hatte. Sie verspürte sogar einen höchst sonderbaren Anflug von körperlicher Erregung, ein heftiges Sehnen, die marmornen Lippen zu küssen und zu probieren, ob sie nicht einen der Ringer damit zum Leben erwecken konnte. Was mochte wohl passieren, wenn sie mir nichts, dir nichts auf das Podest kletterte und ihren Wunsch in die Tat umsetzte? Vermutlich wird man dich festnehmen, dachte sie. Sie senkte den Blick hinunter zur Bronzetafel am Sockel der Plastik.

Kampf der zwei Naturen des Menschen

George Grey Barnard (1863–1938)

Marmor, 1894

Anfangs benannt als “Ich fühle zwei Wesen in mir”,

stellt das Werk eine Allegorie der Dualität von Gut

und Böse dar.

Rachel merkte, wie ihr das Herz in der Brust zu wummern anfing, wie ihr ein kalter Schauer über den Rücken rann, als sie noch einmal das Datum las: 1894. Woher dieses bange Frösteln? Was mochte in jenem Jahr geschehen sein?

Ein Kellner mit einem Tablett voller Gläser kam vorbei, doch sie bediente sich nicht. Ein richtiger Drink war ihr lieber als der alberne Champagner, der hier gereicht wurde. Etwas Starkes brauchte sie! Als sie der Bar zustrebte, bemerkte sie einen Mann, der dort am Tresen stand und ihr den Rücken zukehrte.

Er kam ihr sofort bekannt vor, obwohl sie ihn nicht einzuordnen wusste. Sie musterte die hochgewachsene, schlanke Statur, die lässige Pose, die den Eindruck erweckte, als fühle er sich in diesem Museum wie zu Hause, auch heute, in dem eleganten Ambiente. Irgendetwas an der Gestalt gefiel ihr nicht, stieß sie geradezu ab. Doch gleichzeitig hatte sie Angst, den Mann aus den Augen zu verlieren.

Kurzzeitig wurde er an der Bar von vorbeischlendernden Besuchern verdeckt, und als Rachel wieder freie Sicht hatte, war er nicht mehr da. Sie sah sich um, aber anscheinend hatte er sich tatsächlich in Luft aufgelöst.

Sie spürte, wie Panik gleich bitterer Galle säuerlich in ihr aufstieg.

Nein! Sie durfte ihn nicht schon wieder verlieren!

Nicht schon wieder?

Das ergab keinen Sinn.

“Was darf’s sein?”, fragte der Barkeeper, wobei er nicht einmal aufblickte.

“Einen Scotch. Den besten, den Sie haben. Zwei Eiswürfel, kein Wasser. Bitte.”

Es war wohl das “Bitte”, das den Barkeeper stutzig machte, denn jetzt schaute er auf, lächelte und schenkte ihr genüsslich und mit Muße den gewünschten Drink ein – genau das richtige Maß.

Inzwischen

Weitere Kostenlose Bücher