![L'Ile du jour d'avant]()

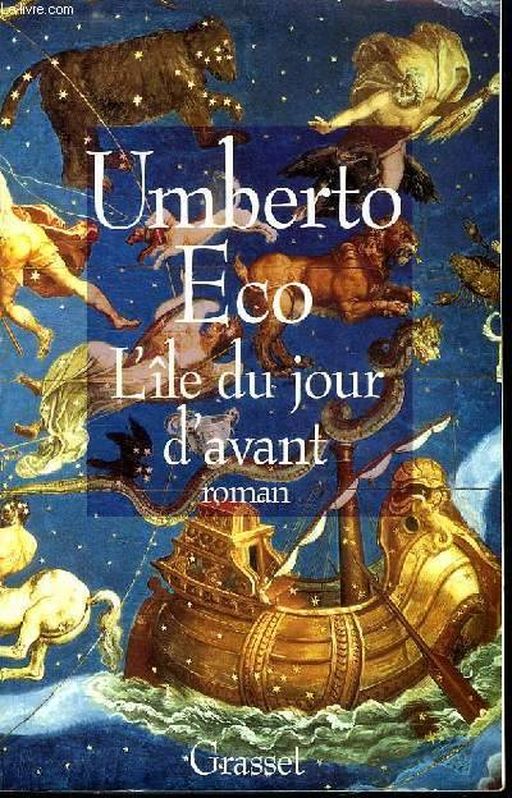

L'Ile du jour d'avant

n’étaient pas d’un seul tenant, tandis qu’ici il paraissait que l’on avait cherché à ménager de l’espace pour faire place à quelque chose d’autre. En effet, alors qu’à la gauche du carré s’ouvraient deux petites chambres pour deux officiers majors, sur la droite on avait obtenu une autre aire, presque plus spacieuse que celle du capitaine, avec une couchette modeste au fond, mais disposée comme un lieu de travail.

La table était encombrée de cartes qui semblèrent à Roberto plus nombreuses que celles dont un navire se sert pour la navigation. On aurait dit l’endroit où travaillait un homme d’étude : avec les papiers étaient diversement disposés des lunettes de longue-vue, un beau nocturlabe en cuivre dont émanaient de fauves lueurs comme s’il était en soi une source de lumière, une sphère armillaire fixée sur le plan de la table, d’autres feuilles de calculs, et un parchemin avec des dessins circulaires en noir et en rouge, qu’il reconnut pour en avoir vu des exemplaires sur l’Amaryllis (mais de plus vile facture) comme une reproduction des éclipses lunaires de Regiomontanus.

Il était revenu dans la chambre de commandement : en sortant sur la galerie on pouvait voir l’Île, on pouvait – écrivait Roberto – fixer avec des yeux d’once son silence. En somme, l’Île était là, comme avant.

Il devait être arrivé presque nu sur le vaisseau : je pense qu’en premier lieu, souillé qu’il était par le sel de la mer, il se sera lavé dans la cuisine, sans se demander si cette eau était l’unique à bord, et puis il aura trouvé dans un coffre un bel habit du capitaine, celui que l’on réserve pour le débarquement final. Peut-être s’est-il même pavané dans sa tenue de commandement, et chausser des bottes a dû être une façon de se sentir de nouveau dans son élément. C’est à ce moment-là seulement qu’un honnête homme, proprement habillé – et non point un naufragé émacié – peut prendre officiellement possession d’un navire abandonné, et ne plus ressentir comme violation, mais plutôt comme droit, le geste que fit Roberto : il chercha sur la table, et découvrit, ouvert et comme brusquement interrompu, à côté de la plume d’oie et de l’encrier, le journal de bord. Au premier feuillet, il apprit aussitôt le nom du vaisseau, mais, pour le reste, c’était une succession incompréhensible de anker, passer, sterre-kyker, rœr, et il lui fut peu utile de savoir que le capitaine était flamand. Cependant la dernière ligne portait la date de quelques semaines avant, et, faisant suite à de rares mots incompréhensibles, se détachait, soulignée, une expression, en bon latin : pestis, quae dicitur bubonica .

Voilà une piste, l’annonce d’une explication. À bord du vaisseau s’était déclarée une épidémie. Cette nouvelle n’inquiéta pas Roberto : sa peste, il l’avait eue treize ans auparavant, et tout le monde sait que celui qui a eu le mal a acquis une sorte de grâce, comme si ce serpent n’osait pas s’introduire pour la seconde fois dans les lombes de celui qui l’avait dompté une première fois.

Par ailleurs, cette allusion n’expliquait pas grand-chose et laissait place à d’autres inquiétudes. Soit, ils étaient tous morts. Mais alors, on aurait dû les trouver, épars dans le plus grand désordre sur le tillac, les cadavres des derniers, en admettant que ceux-ci eussent donné pieuse sépulture en mer aux premiers.

Il y avait l’absence de la chaloupe : les derniers, ou bien tous, s’étaient éloignés du vaisseau. Qu’est-ce qui fait d’un vaisseau de pestiférés un lieu d’invincible menace ? Les rats, peut-être ? Roberto crut pouvoir interpréter, dans l’écriture ostrogothique du capitaine, un mot comme rottenest (gros gras rat, rat d’égout ?), et il s’était aussitôt tourné en levant la lanterne, prêt à apercevoir quelque chose glisser le long des parois et à entendre le couinement qui lui avait glacé les sangs sur l’Amaryllis . En frissonnant il se rappela un soir où un être velu lui avait effleuré le visage tandis qu’il commençait de s’endormir, et son cri de terreur avait fait accourir le docteur Byrd. Tout le monde ensuite s’était moqué de lui : même sans la peste, il y a autant de rats sur un navire que d’oiseaux dans un bois, et il faut se familiariser avec les rats si l’on veut courir les mers.

Mais, du moins dans le gaillard, de rats

Weitere Kostenlose Bücher