![Wehe wenn der Wind weht]()

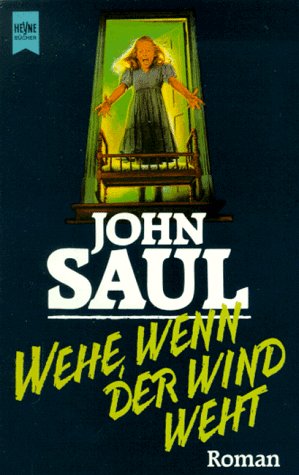

Wehe wenn der Wind weht

gebracht wurde. Ihr ganzes Leben lang hatte sie damit gerechnet, daß so etwas geschehen würde. Immer wieder hatte ihr ihre Mutter erzählt, was geschehen war, als sie nur wenige Tage alt gewesen war und die Gringos in ihrer Dummheit die verlorenen Kinder in der Höhle gestört hatten. An diesem Tag waren sie gestorben - so viele von ihnen -, und das Bergwerk war geschlossen worden. Fünfzig Jahre lang war es ungestört geblieben, seine Tiefen mit Wasser überflutet, bis vor einem Monat Senor Lyons aus Chicago gekommen war und herumzuschnüffeln begonnen hatte. Und jetzt war auch er tot. Tot wie damals Amos Amber, dem das Bergwerk gehört hatte und der in der Flut ertrunken war; tot wie ihr eigener Vater, der ebenfalls an jenem Tage im Bergwerk gewesen war.

Esperanza konnte sich an die Überflutung nicht erinnern, doch in dem halben Jahrhundert, in dem sie in der Nähe des Bergwerks herangewachsen war und ihr Leben verbracht hatte, hatte ihre Mutter sie immer wieder nachdrücklich vor dem gewarnt, was geschehen würde, wenn das Bergwerk wieder betrieben werden würde. Jetzt war es Teil der heiligen Höhle, der Höhle der verlorenen Kinder. Die Gringos behaupteten, daß die Höhle nur eine Legende sei; aber Esperanza war es völlig gleich, was die Gringos dachten, denn sie wußte wie all ihre Freunde, daß es die Höhle tatsächlich gab. Es gab sie tatsächlich und sie durfte nicht angetastet werden.

Elliot Lyons hatte sie angetastet, und jetzt war er tot.

Esperanza wartete, bis sein Leichnam fortgetragen worden war, nickte kurz, als der Arzt ihr etwas ins Ohr flüsterte, schlang dann den Schal um ihre Schultern, sagte ihrem Sohn, er solle zu Hause bleiben und begab sich dann in die Stadt, wo sie aber, bevor sie die Anweisungen des Doktors befolgte, in die Kirche gehen und beten würde.

Amberton war eigentlich nie eine besondere Stadt gewesen - nicht wie die anderen Siedlungen im Mineral Belt, die im Lauf der Jahre durch Gold und Silber groß geworden waren. Amberton war nur wenig gediehen. Seine Kohle hatte lediglich den Ambers ein Vermögen gebracht. Ihnen gehörte das Bergwerk und ebenso der Großteil des Landes.

Und dann, 1910, war das Bergwerk überflutet worden, und die Menschen in Amberton wunderten sich, was geschehen sein mochte.

Esperanza Rodriguez wußte, was geschehen war.

Während sie in dem kleinen Park in der Stadtmitte eine Pause machte, blickte sie zu der Bronzestatue von Amos Amber auf, die Wache über die Stadt hielt. Ihr eigener Vater, den sie nie gekannt hatte, hatte versucht, Amos Amber vor dem zu warnen, was mit dem Bergwerk passieren könnte. Aber Amos war kein Mann gewesen, der auf das abergläubische Gemurmel eines mit einer Ute verheirateten Mexikaners gehört hätte.

Und weil Amos Amber nicht auf Esperanza Rodriguez' Vater gehört hatte, hatte Amberton leiden müssen.

Rein oberflächlich war davon nichts zu sehen. Das Städtchen war ein hübscher Flecken, der sich in ein Tal unterhalb der Rockies schmiegte. Seine viktorianischen Häuser waren sauber in den hellen Farben gestrichen, die vor einem Jahrhundert modern gewesen waren. Die Straßen, obwohl nie gepflastert, waren gepflegt und von Espen beschattet. Vor langer Zeit schon waren sie statt der einst dort wachsenden Föhren gepflanzt worden. Auf den ersten Blick wirkte die Stadt wohlhabend. Die Geschäfte waren belebt. Sie verkauften Erinnerungsstücke an längst vergangene Tage, in denen die Stadt ein Handelszentrum gewesen war. Auch das alte Eisenbahndepot, das man restauriert und in ein Restaurant verwandelt hatte, florierte. Während der Sommermonate war es ständig mit Touristen gefüllt, die auf dem Weg von Aspen nach Denver eine Pause einlegten und ein paar Minuten damit verbrachten, die altmodische Atmosphäre der Stadt zu genießen, bevor sie sich zur nächsten Station ihrer Reiseroute aufmachten.

Die Touristen kamen nie dorthin, wohin Esperanza ging, denn diese winzige katholische Kirche lag fast am Stadtrand, inmitten der Hütten, die Esperanzas Freunde bewohnten. Das waren ein paar Indianermischlinge, die wegen ihres mexikanischen, indianischen und weißen Blutes nicht leicht einer Gruppe zuzuordnen waren. Sie lebten in Armut, verdienten sich ihren kärglichen Lebensunterhalt so gut sie konnten mit der Dreckarbeit, die die Ladenbesitzer ihnen überließen. Esperanza selbst hatte nie in Shackletown gelebt - sie hatte immer in dem Verwalterhaus nahe dem Eingang des Bergwerks gewohnt, in dem sie fast ihr ganzes Leben

Weitere Kostenlose Bücher