![Der Tod bin ich]()

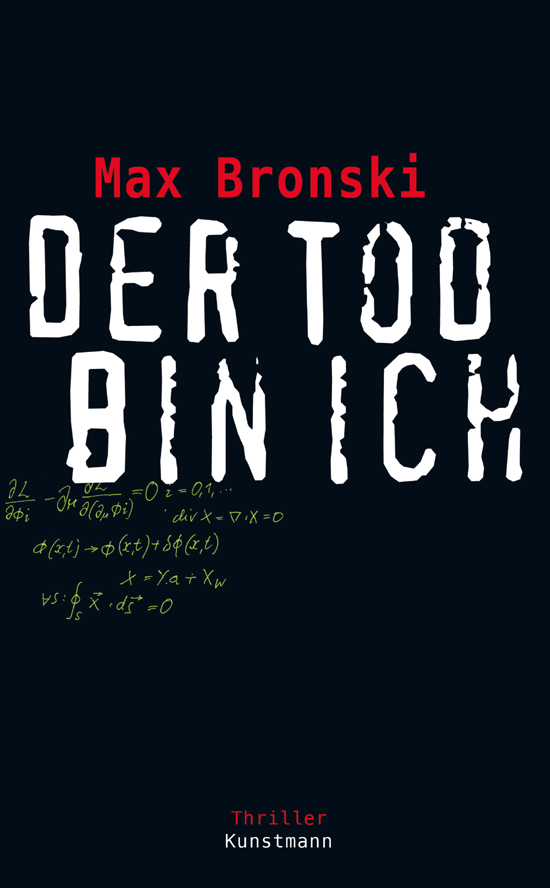

Der Tod bin ich

Eintrittskarten. Geschäftsmäßig rieb ich mit Daumen und Zeigefinger das blaue, dicke, fast filzige Papier der Billetts. Schließlich kam die junge Frau ans Kassenhäuschen und fragte, ob sie das Schloss besichtigen könnte.

– Führungen sind leider erst ab zehn Personen möglich, sagte ich. Aber wenn Sie sich die völkerkundliche Sammlung ansehen möchten?

Ich reichte ihr ein Faltblatt hinaus, und sie schaute es durch. Schließlich löste sie eine Eintrittskarte, und ich begleitete sie in den ersten Stock hinauf. Dort im ehemaligen Empfangssaal, in dem die Rothenbergs auch ihre Feste gefeiert hatten, war die Sammlung untergebracht.

– Aber ein paar Informationen dazu könnten Sie mir vielleicht trotzdem geben?

6.

Um interessante Hinweise für Besucher war ich nicht verlegen. Die Einschätzung unserer Sammlung allerdings behielt ich für mich. Unsere Exponate als völkerkundlich zu bezeichnen, klang gut. Kuriositätenkabinett wäre zutreffender gewesen. Bei uns war von allem etwasund meist nicht das Repräsentative geboten. Hubertus von Rothenberg hatte vor fast zweihundert Jahren von einem Hamburger Kaufmann die Abdeckung eines ägyptischen Mumienschreins erworben. Dies markierte den Beginn einer familiären Tradition, möglichst exotische Teile zu beschaffen, als Erinnerungsstücke von Reisen, als Trophäen von kolonialen Abenteuern oder durch Ankauf auf Versteigerungen. Leos Vater Ignaz, ein zivil gesinnter, bodenständiger Mann, dem das militärische Engagement seiner Vorfahren ein Gräuel war, hatte die Frage aufgeworfen, was man mit dem angesammelten Plunder anfangen solle. Vor allem wohin damit? Das neue Herrenhaus war weder zweckmäßig noch gemütlich eingerichtet, sondern museal. Empfangsraum, Salon und Kaminzimmer boten kaum mehr ein Stück freie Wand. Ignaz’ größter Wunsch war eine Bibliothek.

Richard Eulmann hatte sich schließlich darangemacht, die Stücke zu katalogisieren und sie im Festsaal des Schlosses als völkerkundliche Sammlung zu zeigen. Nicht dass er von Haus aus ethnologisch versiert gewesen wäre, aber er widmete sich dieser Aufgabe mit Eifer und bewies ein gutes Gespür bei der Präsentation der Stücke. Als er mich damals einstellte, waren zwei Schrumpfköpfe, die Veit von Rothenberg als Trophäen von Amazonasindianern mitgebracht hatte, die Glanzlichter der Ausstellung. Tatsächlich hatte Veit sie in Ripley’s Gallery an der Lower Eastside erworben. Vor dieser Vitrine vor allem sammelten sich Besucher. Schrumpfkopfgucken und sich dem leichten Gruseln auszusetzen brachte einige Leute dazu, einen Abstecher nach Schloss Ottenrain zu machen. Anschließend ging man in die Schloss-Schänke, die sich mit ihrer deftigen Küche und den reichlichen Portionen einen Namen gemacht hatte.

Ein besonderes Verhältnis zu unseren Exponaten hatte ich bis dahin nie. Ich kümmerte mich um sie wie um sperrige Antiquitäten. Eines Tages jedoch holte mich Eulmann in sein Büro. Nächste Wochesei Freinacht, sagte er. Er halte es für klug, Wache zu halten. Die Ausstellung sei bereits einmal Ziel eines derben Scherzes geworden.

Von acht bis ein Uhr war mir die Aufsicht übertragen worden. Nach dem Abendessen machte ich noch einen Spaziergang und rauchte einen Joint. Anschließend ging ich zum Schloss hinauf und richtete mich in der Nische oben im ersten Stock vor dem Eingang zur Ausstellung ein. In der kalten Jahreszeit betrieben wir dort ein provisorisches Kassenhäuschen, um nicht die zugige, kaum heizbare Pförtnerloge unten am Hauptportal benutzen zu müssen. Die Nächte im April waren noch empfindlich kühl. Mit zwei Decken, einem Buch und einer Thermoskanne Kaffee machte ich es mir bequem. Um die Sammlung nicht dem prallen Tageslicht auszusetzen, hatten wir die großen Fenster mit Holzblenden abgedichtet. Die Vitrinen und Schaukästen wurden von innen beleuchtet, und durch die Lichtinseln entstand in dem abgedunkelten Raum eine leicht geheimnisvolle Atmosphäre, die unsere Besucher für die Wunder fremder Länder und Kulturen aufnahmefähig machte. Die Beleuchtung allerdings war bereits abgeschaltet, nur einige kleine Fenster direkt unter der Decke spendeten noch Licht. Von dort oben herab drangen die letzten Sonnenstrahlen und illuminierten die Stücke auf der gegenüberliegenden Seite. Ein klar umrissener, zum Trapez verzogener Lichtausschnitt fiel auf den reisenden Mönch, eine tibetische Malerei auf Seide, die in Tusche und Farbe ausgeführt war. Der Mönch trug eine Fahne vor sich

Weitere Kostenlose Bücher