![Le chant du départ]()

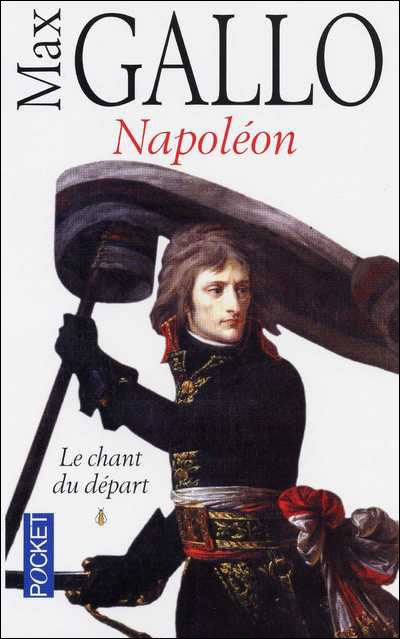

Le chant du départ

les hommes sont éloignés de la nature ! écrit Bonaparte. Qu’ils sont lâches, vils, rampants ! »

Sa colère se tourne contre ceux qui ont réduit ainsi son peuple. « Français, non contents de nous avoir ravi tout ce que nous chérissions, vous avez encore corrompu nos moeurs, écrit-il de sa plume indignée. Le tableau actuel de ma patrie et l’impuissance de la changer est donc une nouvelle raison de fuir une terre où je suis obligé par devoir de louer les hommes que je dois haïr par vertu. »

Il se lève. Il marche dans sa chambre. Il répète cette phrase : « Obligé par devoir de louer les hommes que je dois haïr par vertu. » Il la martèle, comme s’il voulait souffrir davantage encore de cet écartèlement qu’il ne peut faire cesser et qui, avec l’excès d’une sensibilité romantique d’un jeune homme de dix-sept ans, le désespère.

Il sort. Il parcourt les rues de Valence, pénètre dans l’auberge des Trois Pigeons, dîne avec ses camarades officiers, sombre, puis il retourne à la maison Bou, reprend la plume. « Toujours seul au milieu des hommes, écrit-il, je rentre pour rêver avec moi-même et me livrer à toute la vivacité de ma mélancolie. De quel côté est-elle tournée aujourd’hui ? Du côté de la mort… Quelle fureur me porte donc à vouloir ma destruction ? Sans doute que faire dans ce monde ? Puisque je dois mourir, ne vaut-il pas autant se tuer ? »

Faiblesse d’un moment ? Pause complaisante d’un jeune homme ? Bonaparte est déchiré, parce qu’il ne sait pas, qu’il ne peut pas encore maîtriser les tensions qu’il porte en lui.

Il a soif d’absolu, d’une cause qui l’emporte, l’oblige à relever des défis.

Durant toutes les années passées, il avait devant lui un objectif : atteindre cette position d’officier. Il l’a conquise. Où aller, alors qu’il est sur le seuil de la vie ?

En Corse !

Et se donner la mission de rendre à sa patrie la liberté, d’en être le vengeur.

Mais, au fond de lui, il doute déjà. Il a vécu autant en France que dans son île. C’est ici qu’il a quitté l’enfance, formé sa pensée.

C’est ici qu’il exerce ce métier des armes qu’il aime.

Dans les casernes de Valence, on rassemble les soldats du régiment de La Fère.

Une émeute a éclaté à Lyon, parmi les ouvriers de la soie. Il faut aller rétablir l’ordre.

Le second bataillon de La Fère, auquel appartient la compagnie de Bonaparte, s’ébranle, prend ses quartiers dans le faubourg lyonnais de Vaise, proche du quartier ouvrier de Bourgneuf. La troupe va disperser les émeutiers, qui réclamaient une augmentation de salaire de deux sous. On pendra trois d’entre eux.

Bonaparte a tenu sa place, impatient de voir l’ordre se rétablir. Car son départ en congé pour la Corse est confirmé pour le 1 er septembre 1786.

Il ne sera pas retardé. Il peut quitter Valence, où le bataillon est rentré à la date prévue.

Bonaparte descend la vallée du Rhône. À chaque pas qu’il fait vers la mer, son imagination l’emporte. Les monuments romains qu’il aperçoit, la nature qui resplendit sous le soleil d’automne l’enchantent.

« Des montagnes dans l’éloignement d’un nuage noir couronnent la plaine immense de Tarascon où cent mille Cimbres restèrent ensevelis, écrit-il. Le Rhône coule à l’extrémité, plus rapide que le trait, un chemin est sur la gauche, la petite ville à quelque distance, un troupeau dans la prairie. »

Et au bout, la mer, le port, le navire qui le conduira jusqu’à l’île de son enfance.

5.

D’abord, debout à l’avant du navire, Bonaparte reconnaît les parfums de son île.

Il est, ce 15 septembre 1786, au terme du voyage commencé il y a plus de quinze jours à Valence. Mais il rêve de ce retour depuis sept ans et neuf mois, calcule-t-il, au moment où dans l’aube se dessinent les cimes violettes des montagnes de l’île et qu’apparaissent les murailles de la forteresse d’Ajaccio.

Il a dix-sept ans et un mois.

Il respire à pleins poumons cette brise odorante, presque tiède, chargée des senteurs du myrte et de l’oranger, dont lui parlait Joseph dans ses lettres.

Et quand les marins jettent les amarres, le premier homme que Bonaparte aperçoit, courant vers la passerelle, c’est son frère aîné.

Il faut retenir ses larmes. Napoléon descend lentement, regarde une à une la mère et les grand-mères, minanna Saveria et minanna Francesca, les tantes, zia Gertrude, et

Weitere Kostenlose Bücher