![Am Mittwoch wird der Rabbi nass]()

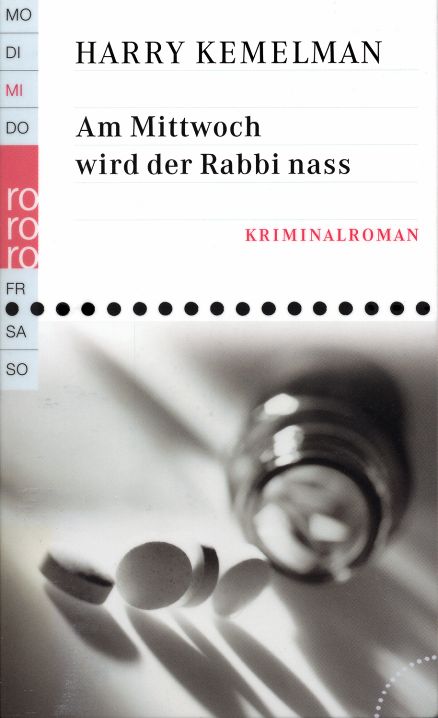

Am Mittwoch wird der Rabbi nass

Normalbürgern müssen arbeiten!»

«Ich weiß, ich weiß! Mein Wagen wollte nicht anspringen.» Er legte sein Phylakterion an.

Der junge Mann ließ den Gebetsschal sinken und legte ihn sich wieder um die Schultern. Der Rabbi ging auf ihn zu. «Ich bin Rabbi Small», sagte er.

Der junge Mann nickte lächelnd. «Ich weiß.» Er ergriff die dargebotene Hand. «Ich bin Akiva Rokeach.»

«Sind Sie neu in unserer Stadt, Mr. Rokeach?»

«Ich bin ein paar Tage auf Besuch.»

«Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind.» Er sah lächelnd in die Runde. «Ohne Sie hätten wir heute Morgen keinen minjen gehabt.» Dann stellte er den Fremden die traditionelle Höflichkeitsfrage. «Möchten Sie vorbeten?»

Rokeach errötete. «Nein, lieber nicht.»

Die Höflichkeit verbot es ebenso, jemanden, der abgelehnt hatte, zu drängen. Also rief der Rabbi laut: «Wollen Sie vorbeten, Chester?»

«Okay.» Chester Kaplan nahm seinen Platz am Lesepult vor der Bundeslade ein. Während des anschließenden Gottesdienstes konnte der Rabbi, obwohl der größte Teil der Gebete nur gemurmelt wurde, deutlich hören, wie sein Nachbar mitintonierte, und begriff sehr schnell den Grund, warum der junge Mann die Bitte vorzubeten abgelehnt hatte: Sein Hebräisch war zu schlecht.

Da es ein Mittwoch und somit nicht einer der Tage war, da die Schrift gelesen wurde, dauerte die Andacht nicht sehr lange. Als die Männer ihre Gebetsriemen abgenommen und wieder aufgerollt hatten, nahmen sie die Gespräche dort wieder auf, wo sie unterbrochen worden waren.

Wichtigtuerisch kam Chester Kaplan auf den Rabbi zu. Vertraulich schob er ihm die Hand unter den Ellbogen und flüsterte ihm ins Ohr: «Ich muss Sie was fragen.»

Der Rabbi ließ sich von ihm zur Tür hinaus und dann auf den Parkplatz führen, obwohl er weder eine wichtige Bitte noch bedeutsame Enthüllungen erwartete. Chester Kaplan schien für Intrigen und ihre äußerlichen Manifestationen geboren zu sein: das vertrauliche Geflüster, das verständnisinnige Nicken und Blinzeln, die kleine Grimasse, die Stillschweigen beim Nahen eines Dritten heischte. Jetzt, beim Wagen des Rabbi angelangt und außer Hörweite etwaiger Lauscher, fragte er: «Haben Sie schon über diese Angelegenheit nachgedacht, die wir bei der letzten Aufsichtsratssitzung besprochen haben, Rabbi?»

«Meinen Sie die Klausur? Nun, in dieser Beziehung habe ich meine Ansicht nicht geändert.»

Leicht verärgert schürzte Kaplan die Lippen. Dann lächelte er jedoch wieder, ein strahlendes, freundliches Lächeln, bei dem sich Fältchen an seinen Augen zeigten. «Sie haben erklärt, die Synagoge könne sich so was nicht leisten», entgegnete er. «Nun gut. Sie haben mich überzeugt.» Mit unschuldigen, großen Augen sah er den Rabbi an. «Eigentlich hatte ich mir gedacht, wenn wir fleißig die Werbetrommel rühren, könnten wir genug Geld zusammenkriegen. Aber nachdem ich ein bisschen herumgehorcht hatte, wurde mir klar, dass Sie Recht haben und dass der Vorschlag schwer durchzubringen sein würde.» Lächelnd nickte er zu seinen Worten, als wolle er andeuten, er sei Manns genug, es zuzugeben, wenn er sich einmal geirrt habe.

«Nun …»

Kaplan packte den Rabbi beim Arm. «Aber wenn die Finanzierung kein Problem mehr wäre? Wenn ich Ihnen nun erklären würde, dass wir das Grundstück möglicherweise bekommen können, ohne dass es die Synagoge oder die Gemeindemitglieder einen einzigen Cent kostet?»

Der Rabbi lächelte. «Das Finanzierungsproblem war nur ein einziger meiner Einwände. Ich wäre immer noch dagegen.»

«Aber warum, Rabbi? Warum?» Sein Ton verriet gekränkte Fassungslosigkeit.

«Weil es nach Christentum riecht und nicht nach Judentum», antwortete der Rabbi prompt. «Es erinnert an Klöster, an eine Elfenbeinturm-Einstellung zum Leben. Klausur – allein das Wort vermittelt schon die Idee der Zurückgezogenheit aus dem Leben und aus der Welt. Das ist unjüdisch. Wir nehmen teil.»

«Aber Gebet und Meditation, Rabbi, sind doch ein wesentlicher Bestandteil unserer religiösen Tradition.»

«Gewiss, und dafür ist die Synagoge da. Wenn Sie beten und meditieren wollen, warum können Sie das nicht in der Synagoge tun oder sogar in Ihrem eigenen Haus? Warum müssen Sie dazu aufs Land gehen?»

«Wir müssen nicht, aber …»

«Vielleicht, weil andere Tempel und Synagogen damit angefangen haben? Oder etwa weil ihr etwas Positives, etwas Materielles haben wollt, das ihr als Errungenschaft eurer Verwaltungsära

Weitere Kostenlose Bücher