![Das Paradies ist anderswo]()

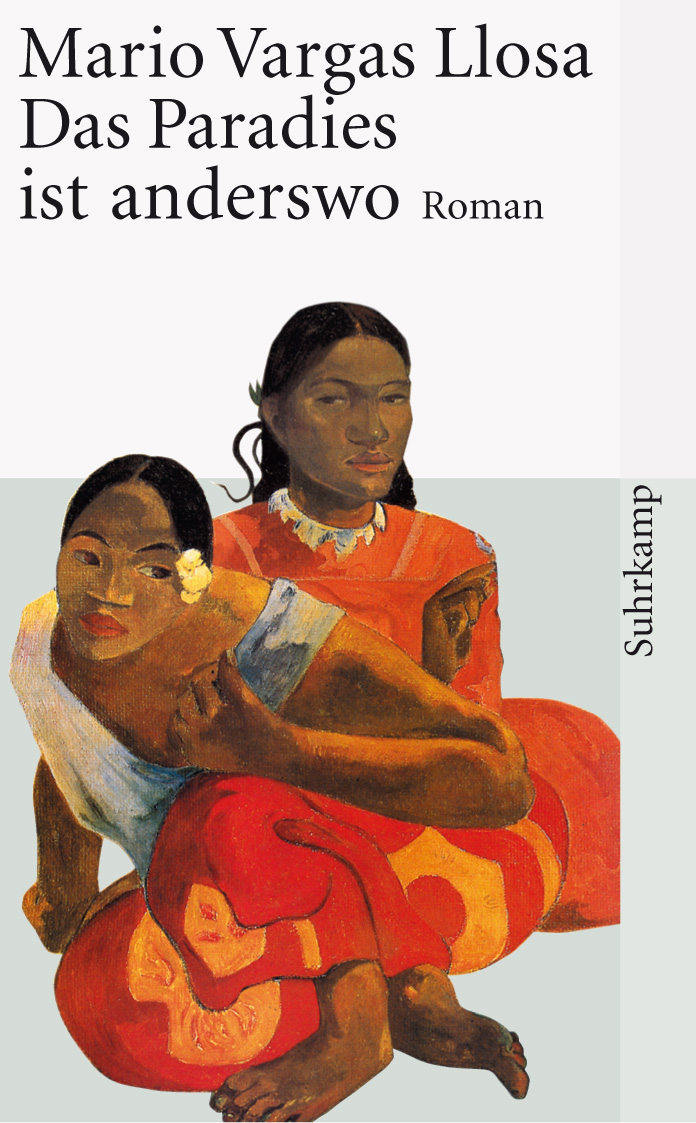

Das Paradies ist anderswo

kastanienbraunes, fast rötliches Haar, das er sich kurz nach seiner Ankunft in dieser kaum dreitausendfünfhundert Seelen zählenden Stadt (von denen fünfhundert popa’a , also Europäer, waren) abschnitt, denn Leutnant Jénot von der französischen Marine, einer seiner ersten Freunde in Papeete, hatte ihm gesagt, daß dieMaori ihn aufgrund des langen Haars und seines Mohikanerhuts à la Buffalo Bill für einen mahu halten würden, einen Frau-Mann.

Er kam mit großen Hoffnungen. Kaum hatte er die warme Luft Papeetes eingeatmet, kaum wurden seine Augen von dem grellen Licht geblendet, das vom tiefblauen Himmel herabströmte, kaum spürte er, wie in seinem Umkreis die Natur in den Früchten der Bäume explodierte, die jeden freien Winkel erobert hatten und die staubigen Gassen der Stadt mit Wohlgeruch füllten – Orangen-, Zitronen- und Apfelbäume, Kokospalmen, Mangobäume, üppige Guajaven- und satte Brotfruchtbäume –, als er schon, wie seit langer Zeit nicht mehr, Lust verspürte, sich an die Arbeit zu machen. Doch er konnte nicht gleich damit beginnen, denn er hatte diese heftig ersehnte Erde gleichsam mit dem linken Fuß betreten. Wenige Tage nach seiner Ankunft trug die Hauptstadt von Französisch-Polynesien Pomare V., den letzten Maori-König, in einer beeindruckenden Zeremonie zu Grabe, die Paul mit einem Bleistift in einem kleinen Heft festhielt, das er mit Skizzen und Zeichnungen füllte. Kurze Zeit später glaubte er, auch er müsse sterben. Denn in den ersten Augusttagen, als er gerade begann, sich an die Hitze und die alles durchdringenden Düfte Papeetes zu gewöhnen, erlitt er eine heftige Blutung, begleitet von anfallartigem Herzrasen, das seine Brust wie einen Blasebalg an- und abschwellen ließ und ihm die Luft abschnürte. Der hilfsbereite Jénot brachte ihn ins Hospital Vaiami – das seinen Namen von dem Fluß hatte, der auf dem Weg zum Meer an ihm vorbeifloß –, eine weiträumige Anlage mit Pavillons, deren Fenster schützende Metallnetze gegen die Insekten und hübsche hölzerne Brustlehnen hatten, inmitten von Gärten voller wuchernder Mango- und Brotfruchtbäume zwischen Königspalmen mit steil aufragenden Wedeln, in denen die Vögel lärmten. Die Ärzte verordneten ihm ein Medikament auf der Grundlage von Digitalis, um seiner Herzschwäche entgegenzuwirken, Senfpflaster gegen die Entzündung derBeine und Schröpfköpfe für die Brust. Und sie bestätigten ihm, daß diese Krise ein weiteres Symptom der unaussprechlichen Krankheit war, die man vor Monaten in Paris bei ihm diagnostiziert hatte. Die Ordensschwestern von Saint Jean de Cluny, die das Hospital betreuten, warfen ihm halb im Scherz, halb im Ernst vor, er fluche wie ein Seemann (»Das bin ich lange Jahre gewesen, Schwester.«), rauche trotz seiner Krankheit ständig seine Pfeife und verlange großspurig, man solle seinen Kaffee mit einem Schuß Brandy taufen.

Kaum hatte er das Hospital verlassen – die Ärzte wollten ihn dabehalten, aber er weigerte sich, weil die zwölf Francs, die er täglich bezahlen mußte, seine Finanzen strapazierten –, bezog er Quartier in einer der billigsten Pensionen, die er in Papeete finden konnte, im Chinesenviertel hinter der Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis, einem häßlichen, dicht am Meer errichteten Steingebäude, dessen kleinen hölzernen Turm mit seinem rötlichen Dach er von seiner Unterkunft aus sehen konnte. In dieser Nachbarschaft lebte, dichtgedrängt in Holzhütten, die mit roten Laternen und Inschriften in Mandarin dekoriert waren, ein gut Teil der etwa dreihundert einst als Tagelöhner und Landarbeiter nach Tahiti gekommenen Chinesen, die infolge schlechter Ernten und des Bankrotts einiger Siedler nach Papeete abgewandert waren, wo sie sich dem Kleinhandel widmeten. Der Bürgermeister François Cardella hatte im Viertel die Öffnung von Opiumhöhlen gestattet, die nur den Chinesen offenstanden, aber schon bald nach seinem Einzug dort fand Paul Mittel und Wege, sich einzuschleichen und eine Pfeife zu rauchen. Doch die Erfahrung reizte ihn nicht; das Vergnügen des Rauschgifts war zu passiv für ihn, der vom Dämon der Tat besessen war.

In der Pension im Chinesenviertel lebte er mit wenig Geld, aber auch in einer Enge und einem Gestank – in der Umgebung gab es Schweineställe und ganz nah das Zentralschlachthaus, wo alle möglichen Tiere geschlachtet wurden –, die ihm die Lust am Malen nahmen und ihn aufdie Straße trieben. Er ging in eines der kleinen Hafenlokale am

Weitere Kostenlose Bücher