![Der Sturm]()

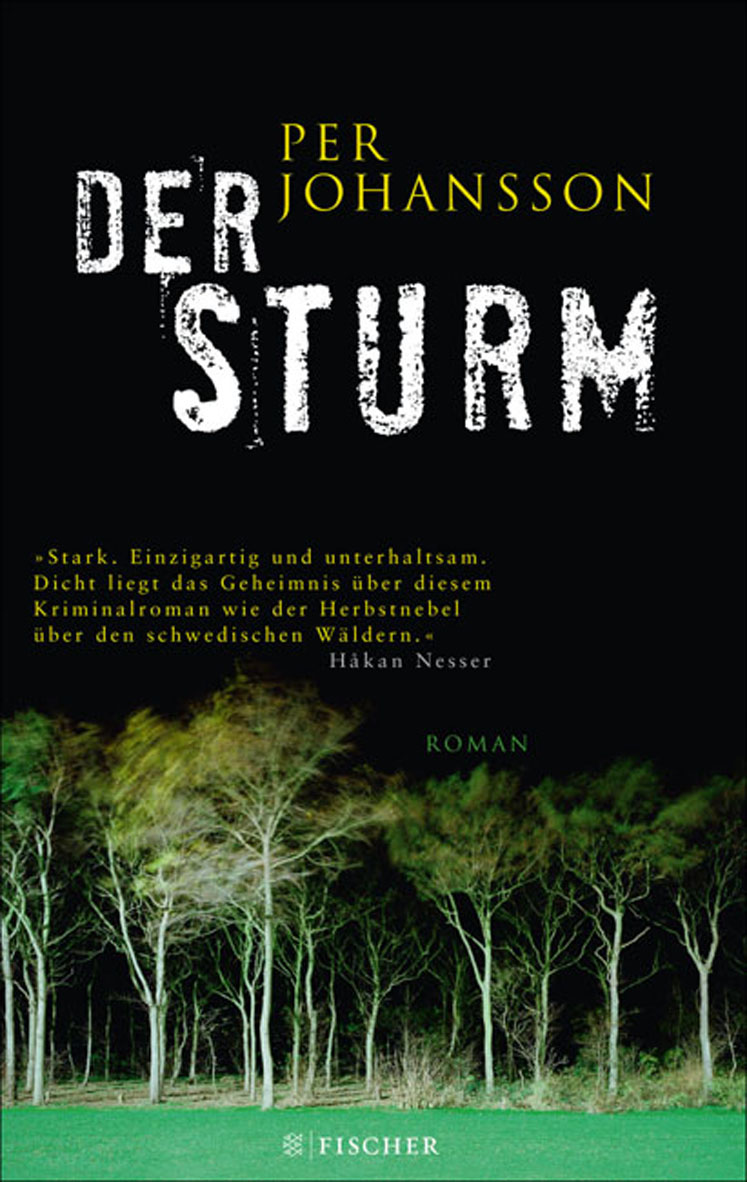

Der Sturm

Ding jetzt nicht mehr.«

»Und wo fahren wir jetzt hin?«, fragte Benigna.

»Zu meiner Mutter.«

Achtundfünfzig

Eine gute halbe Stunde später hatten sie, nach einem kurzen Umweg über den Supermarkt in Storgatan, die Kette von kleinen Bungalows erreicht, die sich hinter der Kirche von Osby am Ufer des Sees erstreckte. Ronny Gustavsson begrüßte die ältere Dame am Empfang, zog Benigna Klint mit sich, ging geradewegs zum vorletzten Bungalow, klopfte kurz und trat ein.

»Hej, Mama«, sagte er, als er die kleine, alte Dame in der Küche sah, mit gelockten weißen Haaren und wachen, blauen Augen, die einer jungen Frau gut gestanden hätten. Der Ofen war angeschaltet, sie rührte in einem süßen Teig, es roch nach Safran. Vermutlich backte sie für die Mitbewohner in der Anlage, vielleicht für eine Weihnachtsfeier. »Du kennst Benigna ja von früher.« – »Gewiss, ihr seid ja nicht auf eine Schule gegangen, aber deine Mutter war ja im Kirchenvorstand, nicht wahr, Benigna?«

»Ja, Mama hat auch oft von dir und deiner Arbeit in der Gemeinde gesprochen.«

»Dürfen wir hierbleiben, für eine Stunde oder so?«, unterbrach Ronny. »Wir möchten etwas arbeiten.«

Die Mutter hätte sich wundern können. Oder fragen. Aber sie fand die Frage selbstverständlich. »Wollt ihr einen Kaffee?« Als Kind hatte Ronny den freundlichen Gleichmut, mit dem seine Mutter auf angenehme wie auf unangenehme Überraschungen reagierte, manchmal nervtötend gefunden. Jetzt war er ihm willkommen: Man konnte sich auf sie verlassen.

»Sag mal, Mama, weißt du, ob es hier eine drahtlose Verbindung gibt, für den Computer?«

»Die meisten Bewohner hier haben einen Computer, eigentlich alle außer mir. Ich verstehe nichts davon. Aber ich frage mal vorne, am Empfang.« Sie hatte rote Wangen, vielleicht kamen sie vom Backen, vielleicht von der Aufregung durch den Besuch.

Eine friedliche Stimmung lag in der kleinen Wohnung. Es war aufgeräumt, aber es gab auch nicht viel zum Räumen, es war sparsam, und es herrschte kein Mangel, es gab keinen Luxus und keinen Streit, nur eine fast endlos scheinende Kette von Tagen, die vermutlich alle nach einem ähnlichen Muster abliefen, mit kleinen Kaffeerunden und gelegentlichen Kirchgängen, mit Fernsehabenden und ein wenig Handarbeit, mit Gesprächen unter alten Leuten, von denen die meisten sich seit der frühen Kindheit kannten und die jetzt, einer nach dem anderen, in gleichermaßen geregelten Formen starben. Auf dem Brett unter dem Fenster mit dem Blick auf den See standen Topfpflanzen, auf dem Couchtisch lag eine gehäkelte Decke, auf der Anrichte prangte ein Farbportrait Ronnys als Neunzehnjähriger, mit langen Haaren und trotzigem Blick, ein Bild, das bei seinem Abitur aufgenommen worden war. Daneben war, in einem goldenen Rahmen gefasst, eine Fotografie des Vaters zu sehen, des dicken, gemütlichen Mannes mit kahlem Schädel, der auf einer Bank saß und sich an einem Stock festhielt. Die Mutter brachte den Kaffee ins Wohnzimmer sowie einen Zettel, auf dem sie den Namen des Netzes und das Passwort notiert hatte. Sie sagte »Ja, ja«, so wie sie immer »Ja, ja« sagte.

Ronny holte das Mobiltelefon aus der Tasche und rief Lorenz Winkler an. In Deutschland rätsele man, so berichtete Lorenz, in allen Journalen über die großen Geheimnisse, die man jetzt in Christian Meiers Manuskript vermutete. Der finale Scoop sollte es sein, erwarteten viele, ein Medienereignis, das alle früheren Sensationen übertraf, die er in seiner Zeitung schon veranstaltet hatte. Überlebensgroß schien Christian Meier durch seinen Tod geworden zu sein, ein tragischer Held seines Gewerbes. Doch irgendwie, so schien es auch, hatte es mit dem Chefredakteur ein passendes Ende genommen, als er, der in seinem publizistischen Leben so oft große Verschwörungen inszeniert hatte, selbst einer Verschwörung – und dieses Mal einer echten – zum Opfer gefallen war. So interessiert war Lorenz, dass er mehrmals nachfragte, und das letzte Gespräch mit Wilhelm af Sthen musste Ronny dreimal erzählen.

»Wir haben die Warnung ernst genommen. Ja, wir waren jetzt drei Tage nicht mehr zu Hause, Benigna nicht, Katarina nicht und ich auch nicht … Ja, das ist sehr unangenehm … Wo wir jetzt sind? … Bei meiner Mutter, in einem Wohnheim für Alte … in Osby … nein, ich glaube nicht, dass uns jemand hier sucht … Doch, doch, es gibt hier Internet, sofort, wenn du willst.«

Ronny zog das Notebook zu sich

Weitere Kostenlose Bücher