![Der Wandermoerder]()

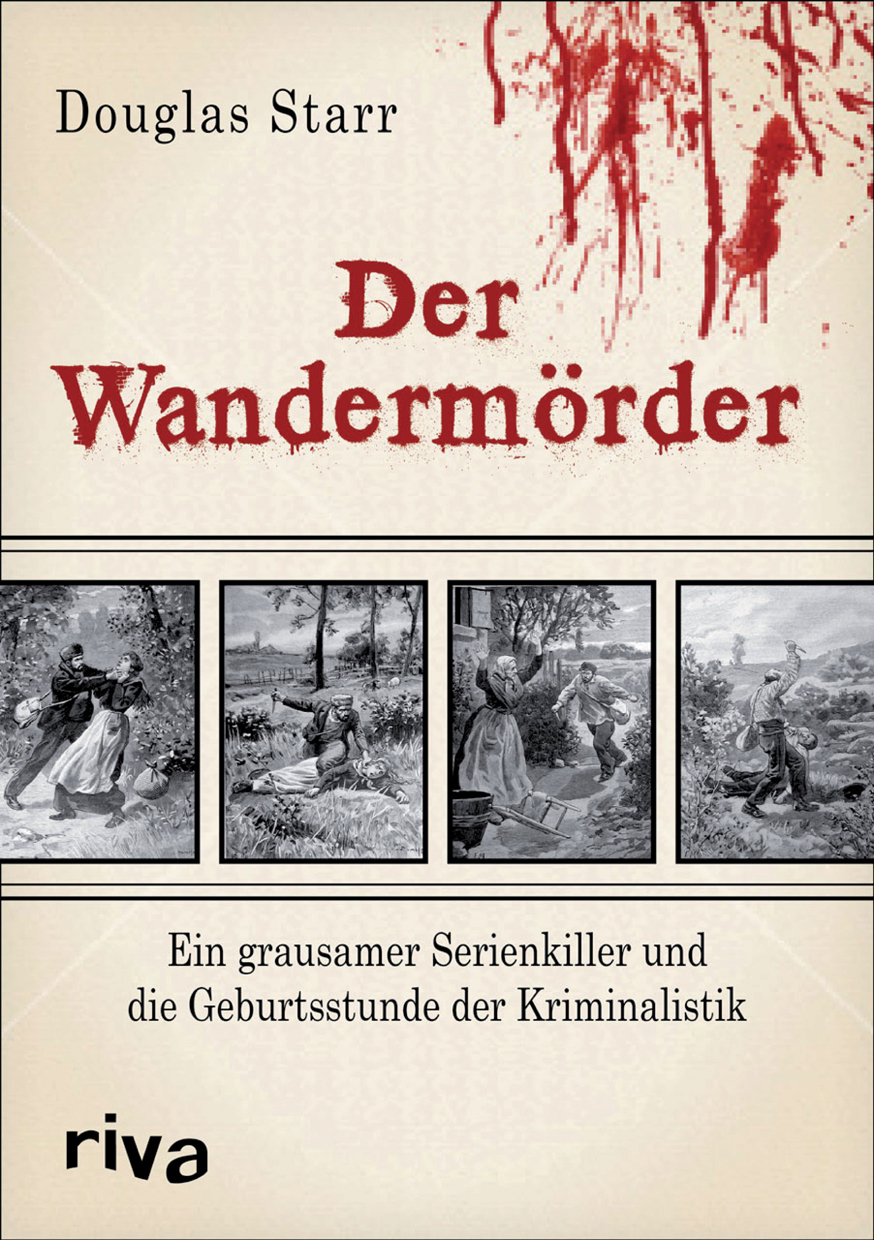

Der Wandermoerder

die ebenso gut Scharfrichter hätten sein können, verkörpern die Wärter hier Wachsamkeit und Menschlichkeit.

Das soll nicht heißen, dass Saint-Robert ein Ferienlager war. Wie ihre Kollegen anderswo auch hatten die Psychiater eine an Paranoia grenzende Angst vor Freizeit. Darum ließen sie weder Untätigkeit noch abweichendes Verhalten zu. Geweckt wurde um fünf Uhr, im Winter um sechs Uhr morgens. Dann folgten eine halbe Stunde Putzen und das Frühstück. Am Vormittag arbeiteten die Patienten auf den Feldern oder in einer Werkstatt der Anstalt. Das Mittagessen wurde genau um zwölf Uhr serviert. Nach einer halbstündigen Ruhepause wurde wieder gearbeitet. Abendessen gab es um sechs, im Winter um fünf Uhr. Bis zur Bettruhe um acht Uhr durften die Patienten Domino oder Karten spielen, lesen oder auf dem Gelände der Anstalt spazieren gehen.

Die Tage reihten sich gleichförmig aneinander: Am Freitag wurden die Haare geschnitten und gewaschen und der Bart gestutzt. Am Samstag wurde neue Bettwäsche verteilt, und am Sonntag bekamen die Insassen vor der Messe saubere Kleider. Der Sonntag war zugleich ein Konzerttag, und die Patienten unterhielten die anderen Insassen sowie Bewohner der Gemeinde mit Shows, Theaterspielen und Musik. Alle zwei Wochen durften die Patienten einen Brief an eine Person außerhalb der Anstalt schreiben, der allerdings zensiert wurde. Die Idee hinter dem Ganzen war einfach: Ordnung und Disziplin als Teil einer täglichen Routine sollten die Unordnung und das Chaos in den Köpfen der Patienten lindern.

Zwischen all diesen »normalisierenden« Aktivitäten verordneten die Ärzte somatische und psychologische Therapien. Dabei nutzten sie zum Teil die Heilmittel ihrer Zeit: Blutegel, um Erregbarkeit zu dämpfen, Abführmittel, um durch Erbrechen und Durchfall den Körper zu reinigen, und Opium, Belladonna oder Chloroform in geringen Dosen, je nach den Symptomen, die sie lindern wollten. Auch die Wassertherapie wurde häufig angewandt: Lange, heiße Bäder sollten Patienten mit Manien beruhigen, und Depressive, die stimuliert werden mussten, bekamen kalte Bäder. Manischen oder halluzinierenden Patienten verabreichte man bisweilen leichte Elektroschocks – dieses Verfahren wurde als »Berührung mit einem Pinsel aus Messing« bezeichnet. Außerdem ermunterten die Ärzte ihre Patienten, über ihre Probleme und ihre Hoffnung auf ein besseres Leben zu reden.

Vacher verbrachte drei Monate in Saint-Robert. Die Psychiater, die ihn behandelten, wussten, dass er manisch und mitunter selbstmordgefährdet war, darum verordneten sie ihm wahrscheinlich eine beruhigende Wassertherapie, vielleicht auch Elektroschocks. Im Januar 1894 bat Vacher den Anstaltsdirektor schriftlich, man möge nicht »einen Teil meines Kopfes elektrisieren«. Gespräche gab es mit Sicherheit, denn die Ärzte vermerkten, sie hätten seine Version des Vorfalls mit Louise zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Vacher blieb die meiste Zeit allein und las.

Saint-Roberts Akten beschreiben einen Mann, der sich sehr von dem Patienten unterschied, der sich in Dole so ungebärdig verhalten hatte. Er sprach offenbar auf die Behandlung an, oder zumindest sah es so aus. Zwei Wochen nach seiner Ankunft berichteten die Ärzte, dass er keine Stimmen mehr höre und allmählich »sanftmütig und höflich« werde. Er schrieb schmeichlerische Briefe an und über Dr. Dufour (»Er sollte ganz Frankreich regieren, nicht nur diese Anstalt voller Gesindel«). Am 29. Januar 1894 schrieb Vacher, er sehe ein, dass er für sein Verbrechen die ihm zugeteilte Strafe verdient habe, und sei der Meinung, er hätte sich trotz der vergangenen sechs Monate in Dole selbst heilen können. Bald entwarf er einen Plan, der ihm nach seiner Entlassung ein anständiges Leben ermöglichen sollte.

Vachers Briefe und sein »unauffälliges« Verhalten überzeugten Dufour davon, dass es seinem Patienten allmählich besser ging. Seiner Meinung nach bewiesen die Briefe zwei wichtige Aspekte: dass Vacher die Verantwortung für sein Verbrechen übernahm und dass er seine Zukunft planen konnte. »Er betonte mir gegenüber, dass wir nicht das Recht hätten, jene Geisteskranken zu behalten, die vollständig geheilt seien«, erzählte Dufour später einem Zeitungsreporter. »Es sei meine Pflicht, sie freizulassen.« Auch die Regierung von Isère, die über die hohen Kosten der modernen Anstalt klagte, hatte Dufour bereits aufgefordert, Patienten zu entlassen, sobald ihre Symptome

Weitere Kostenlose Bücher