![Die Löwin aus Cinque Terre: Laura Gottbergs dritter Fall]()

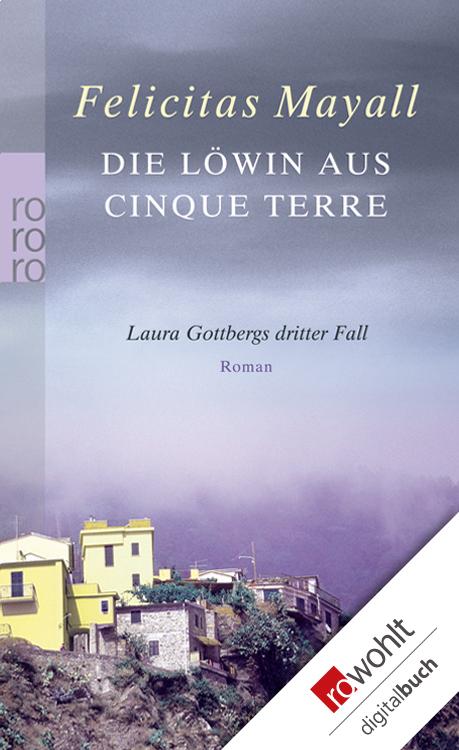

Die Löwin aus Cinque Terre: Laura Gottbergs dritter Fall

Geschichte ein Jammer war.

Wenn der heftige warme Südwind gegen die ligurische Küste anstürmte, das Meer zum Kochen brachte, bis es die Felsen mit weißer Gischt überspülte, donnernd in die Dörfer eindrang, Tag und Nacht wie ein alles verschlingendes Ungeheuer brüllte, dann ging Maria Valeria Cabun früh am Morgen in die Kirche. Der Sturm raubte ihr den Schlaf.

Das war schon immer so gewesen, doch je länger sie lebte, desto mehr litt sie darunter. Nachtmare suchten sie dann heim, bevölkerten die beiden kleinen Zimmer, die wie Bienenwaben an das Haus ihres ältesten Sohnes angeklebt waren. Alle Toten des Dorfes versammelten sich um Maria Valeria, und das waren eine Menge, denn sie hatte gerade ihr achtundachtzigstes Lebensjahr erreicht. Alle waren sie da: Männer, die das Meer genommen hatte, die Gefallenen der Kriege, Partisanen, Kinder, junge und alte Frauen. Maria Valeria Cabun hatte sich an sie gewöhnt, sprach mit ihnen, zündete Kerzen an, deren Flammen zitterten, wenn der Sturm durch alle Ritzen drang. Das Kerzenlicht beruhigte die Geister der Toten, sie machten sich unsichtbar, drängten sich nicht mehr auf. Manchmal aber fühlte sich Maria Valeria stark genug, sie anzusehen, dann wäre sie am liebsten eine von ihnen, vereint mit all den alten Freunden und Feinden, von denen viele ihr näher standen als die vermeintlich Lebenden. Doch aus irgendeinem unerfindlichen Grund des Schicksals war es ihr beschieden, in der anderen Welt zu bleiben, die man Leben nennt. Maria Valeria war sich inzwischen fast sicher, dass die beiden Welten zusammengehörten, die der Toten und die der Lebenden, dass der Übergang eher fließend war.

Sie sprach mit niemandem darüber, schon gar nicht mit dem Pfarrer. Nur mit Gott sprach sie, und auch das war nicht ganz richtig. Sie hatte sich Johannes den Täufer als Ansprechpartner ausgesucht, was vor allem an dem alten Gemälde in der Pfarrkirche San Giovanni Battista lag. Sie mochte diesen einsamen Mann, der in der Wüste Erleuchtung suchte. Sie selbst suchte die Einsamkeit, war sich nicht sicher über die Erleuchtung, aber die Einsamkeit liebte sie.

Vor ihrem winzigen Wabenheim, das sich an die Felsen über dem Meer schmiegte, gab es einen ebenso winzigen Garten, gerade groß genug für eine Bank, einen Lavendelbusch, ein paar Rosen, Tomaten, Zucchini, Zwiebeln und Kräuter. Im Frühsommer warf der Mispelbaum der Nachbarn seine Früchte auf sie herab, im Herbst konnte sie köstliche Kaktusfeigen pflücken, die von den Klippen zu ihr heraufwuchsen.

In ihrem winzigen Garten saß Maria Valeria beinahe das ganze Jahr über und schaute aufs Meer hinaus und auf den Himmel. Nie wurde ihr langweilig dabei, denn das Meer war niemals gleich. Gemeinsam mit dem Himmel spielte es dramatische Opern, zeigte alle Farben und Formen, spielte alle Töne des Lebens.

Der Winter jedoch wurde Maria Valeria inzwischen sehr lang. Die feuchte Kälte setzte ihr zu. Aber auch dann schaute sie aufs Meer, vom Küchenfenster aus, das immerzu beschlug, sodass sie es alle paar Minuten blank wischen musste.

Bis vor ein paar Jahren war sie beinahe jeden Tag hinunter ins Dorfzentrum gegangen, hatte sich neben andere alte Frauen auf eine Bank gesetzt und zugeschaut, wie die Touristenströme vorbeizogen. Die Fremden hatten sie an das Meer erinnert, wenn es in die Dörfer der Cinque Terre einbrach. Sie kamen schon lange, diese Fremden, doch früher, als es die Panoramastraße noch nicht gab und die meisten den Zug benutzen mussten, waren es nicht so viele gewesen.

Seit zwei Jahren ging Maria Valeria nicht mehr ins Dorf – ihrer Familie gegenüber behauptete sie, dass ihre Beine sie nicht mehr recht trügen und ihr die vielen Stufen zu beschwerlich seien. Aber es stimmte nicht. Eigentlich war sie noch ganz gut zu Fuß, so gut, dass sie manchmal mitten in der Nacht zur alten Burg hinaufstieg, um näher bei den Sternen zu sein. In Wahrheit ging sie nicht mehr ins Dorf hinunter, weil die Menschen, die ihr nahe standen, inzwischen gestorben waren und sie die vielen Fremden nicht sehen wollte, die das Leben der Einheimischen immer mehr veränderten.

Die Cabuns hatten über Generationen hinweg vom Weinbau und Fischfang gelebt. Ein Teil der Familie hatte in den steilen Feldern der Berghänge gearbeitet, die Mauern in Stand gehalten, die den kleinen Weingärten Halt gaben. Der andere Teil war hinausgefahren und hatte die Früchte des Meeres geerntet. Das Gemüse hatten die Frauen selbst angebaut, und so war es

Weitere Kostenlose Bücher