![Die Wahrheit der letzten Stunde]()

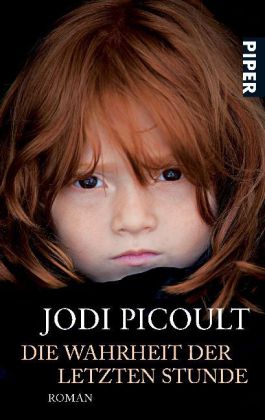

Die Wahrheit der letzten Stunde

darf mich nicht so sehen.«

»Dann sorg dafür, dass sie dich nicht so sieht.«

»Das ist nicht so einfach …«

»Doch, das ist es«, beharrt meine Mutter. »Diesmal geht es nicht nur um dich, Mariah. Du willst einen Nervenzusammenbruch erleiden? Okay, aber lass dich erst gehen, nachdem du Faith gesehen hast. Du weißt, dass ich Recht habe, sonst hättest du mich nicht vor drei Tagen angerufen, damit ich herkomme, um mich um sie zu kümmern.« Sie mustert mich eindringlich und fährt in milderem Tonfall fort. »Sie hat einen Idioten zum Vater, und sie hat dich. Mach daraus, was du willst.«

Eine Sekunde lang gestatte ich der Hoffnung, durch die Ritzen meiner Rüstung zu dringen. »Hat sie nach mir gefragt?«

Meine Mutter zögert. »Nein … aber das heißt gar nichts.«

Als sie geht, um Faith zu holen, stopfe ich mir die Kopfkissen in den Rücken und wische mir mit einer Ecke der Tagesdecke die Tränen vom Gesicht. Meine Tochter betritt das Zimmer, von einer Hand meiner Mutter mehr oder weniger hereingeschoben. Einen halben Meter vom Bett entfernt bleibt sie stehen. »Hi«, sage ich und lege dabei so überzeugende gute Laune an den Tag wie eine professionelle Schauspielerin.

Einen Moment lang erfreue ich mich einfach nur an ihrem Anblick - ihr widerspenstiger Haarwirbel, die Lücke, wo bis vor kurzem noch ein Schneidezahn war, der abgeblätterte rosa Lack auf ihren Fingernägeln. Sie verschränkt die Arme vor der Brust, spreizt leicht die überlangen Fohlenbeine und presst die wunderschönen Lippen zu einem schmalen Strich zusammen.

»Möchtest du dich setzen?« Ich klopfe neben mich auf die Matratze.

Sie antwortet nicht; sie atmet kaum. Ein stechender Schmerz durchzuckt mich; ich weiß genau, was sie tut, weil ich es selbst schon getan habe. Man redet sich selbst ein, dass alles um einen herum in die gleiche Starre verfällt und somit gewissermaßen die Zeit stehen bleibt, wenn man sich nur ganz still verhält, wenn man bloß keine hastige Bewegung macht. »Faith …«Ich strecke die Hand nach ihr aus, aber sie macht kehrt und verlässt das Zimmer.

Ein Teil von mir will ihr nachlaufen, aber ein noch größerer Teil bringt einfach nicht die Kraft auf. »Sie redet nicht. Warum?«

»Du bist ihre Mutter. Finde du es heraus.«

Aber ich kann nicht. Wenn mir eins im Leben bewusst geworden ist, dann sind es meine eigenen Grenzen. Ich drehe mich auf die Seite und schließe die Augen. Ich hoffe, dass meine Mutter den Wink versteht und mich in Ruhe lässt.

»Du wirst sehen«, sagt sie leise und legt mir eine Hand auf den Kopf, »Faith wird dir helfen, das durchzustehen.«

Ich stelle mich schlafend. Ich gebe auch nicht nach, als ich sie seufzen höre. Oder als ich durch einen ganz schmalen Spalt hindurch beobachte, wie sie ein Schnitzmesser, eine Nagelfeile und eine Nagelschere aus meinem Nachttisch nimmt.

Als ich vor einigen Jahren Colin mit einer anderen Frau im Bett überraschte, versuchte ich nach drei Nächten, mir das Leben zu nehmen. Colin fand mich und brachte mich ins Krankenhaus. Die Ärzte in der Notaufnahme sagten ihm, dass sie mich hätten retten können, aber das stimmt nicht. Irgendwie verlor ich mich in jener Nacht. Ich wurde ein anderer Mensch, ein Mensch, von dem ich nicht gerne höre, den ich ganz sicher selbst nicht wiedererkennen würde. Ich konnte nicht essen und nicht sprechen, ja ich konnte nicht einmal die Energie aufbringen, die Bettdecke zurückzuschlagen und aufzustehen. Meine Gedanken waren um einen einzigen Gedanken erstarrt: Wenn Colin mich nicht mehr wollte, warum sollte ich mich dann wollen?

Als Colin mir mitteilte, dass er meine Einweisung nach Greenhaven veranlasst habe, weinte er. Er entschuldigte sich. Und doch hielt er nie meine Hand, fragte mich nie, was ich wollte, schaute mir nie tief in die Augen. Er sagte, ich brauchte professionelle Pflege, jemanden, der sich rund um die Uhr um mich kümmere.

Aber entgegen seiner Annahme war ich nicht allein. Ich war seit einigen Wochen mit Faith schwanger. Ich wusste es, ich wusste, dass es sie gab, bevor die Testergebnisse vorlagen und die Ärzte meine Therapie den Bedürfnissen einer Schwangeren potenziellen Selbstmörderin anpassten. Ich habe in der Klinik niemandem von der Schwangerschaft erzählt, habe einfach gewartet, dass sie selbst dahinterkommen, und es hat Jahre gebraucht, bis ich soweit war, mich der Wahrheit zu stellen: Insgeheim habe ich auf eine Fehlgeburt gehofft. Ich habe mir eingeredet, dass Faith, dieser

Weitere Kostenlose Bücher