![La Volte Des Vertugadins]()

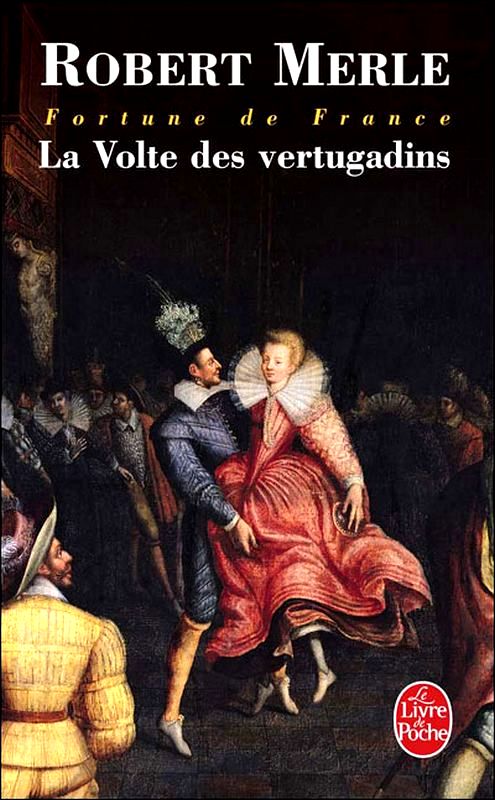

La Volte Des Vertugadins

ces paroles, je me jetai à genoux et appuyai ma tête sur

le lit, car je me sentais prêt à pâmer. Et je pâmai peut-être quelques secondes

car, relevant la tête, tout me parut flou. Mais peu à peu, ma vue se

précisa ; je vis Monsieur de Bellegarde à genoux dans la ruelle, tenant

une main d’Henri dans la sienne et la baisant. C’est le deuxième roi de France

que Bellegarde voyait assassiné, ayant été présent quand Jacques Clément donna

de son couteau dans le ventre d’Henri III. Bassompierre, à genoux au bout

du lit, tenait étroitement embrassés les pieds du Roi dans ses mains. Monsieur

de Guise était à ses côtés, pleurant aussi.

Je demeurai là un moment, tâchant de prier sans y réussir

tout à plein et apercevant le Duc de La Force et Castelnau dans une embrasure

de fenêtre, père et fils sanglotant dans les bras l’un de l’autre, je me levai,

les genoux tremblants et, le pas incertain, me dirigeai vers eux. Ils furent un

moment avant de me reconnaître, tant les larmes obscurcissaient leurs yeux.

Mais m’étant nommé, Monsieur de La Force me donna une forte brassée et me dit à

l’oreille : « Ah ! Si le Roi m’avait permis de serrer en geôle

ce misérable ! – Quoi ? dis-je, est-ce ce même Ravaillac ?… »

La Force me conta alors, à paroles basses et entrecoupées, ce qui s’était passé

rue de la Ferronnerie, rembarras de charrois qui avait immobilisé le carrosse

du Roi, et ce misérable, le pied sur une borne, l’autre sur le rayon d’une

roue, et le couteau dans la main gauche, « donnant dans le corps du Roi

comme dans une botte de foin ». La Force était dans le carrosse du Roi

avec Montbazon, Roquelaure, Liancourt et d’Épernon. L’attentat fut si prompt

que personne, sauf d’Épernon, ne vit les coups de couteau, mais seulement le

sang qui jaillissait de la bouche du Roi.

Monsieur de La Force n’en dit pas plus, sa voix lui

manquant. Et Castelnau, me jetant le bras autour du cou, me serra à lui et me

dit à l’oreille : « Après ce coup-là, que peuvent-ils faire de pis,

sinon révoquer l’édit [71] et

recommencer contre nous les persécutions ? »

Je refis tout le chemin des appartements du Roi à celui du

Dauphin, lequel, à mon entrant, leva la tête. Son visage ne me parut pas tant

triste que fermé et c’est seulement quand il parla qu’il se trahit. Sa voix

était plus enfantine qu’à l’accoutumée et il bégayait beaucoup :

« Siorac, dit-il, vous plaît-il de dire bonjour à mon chien ? »

Je me vins mettre à genoux à côté de son tabouret et je caressai Vaillant en

même temps que lui. Louis me parut trouver quelque soulagement en ma présence,

comme s’il se fût senti plus proche de moi en raison de mon âge. Le docteur

Héroard et Monsieur de Souvré avaient dû se mettre d’accord pour ne rien lui

dire de plus que ce qui avait été dit dans le carrosse et se tenaient debout,

muets à côté de lui, sans qu’il osât les envisager ni leur poser question.

La Duchesse douairière de Montpensier troubla ce silence.

Elle entra en trombe dans la pièce et cria, tout à l’étourdie et d’une voix

aigre :

— Où est le Dauphin ? Où est le Dauphin ? Or

sus ! La Reine le veut voir sur l’heure !

Le Dauphin ne leva pas la tête, ne la regarda pas et, le

visage penché sur son chien, continua à le caresser. La Duchesse, ne sachant

que faire, s’approcha de Monsieur de Souvré qui lui parla assez longuement à

l’oreille.

— Monsieur, reprit-elle, en s’adressant au Dauphin d’un

ton plus doux et en lui faisant une grande révérence, plaise à vous de venir

voir Sa Majesté la Reine. Le Chevalier de Siorac peut vous accompagner, si tel

est votre plaisir.

— Siorac, vous plaît-il de venir ? dit Louis.

— Assurément, Monsieur.

J’articulai ce « Monsieur » avec la certitude,

faite de regrets poignants, mais aussi d’amour et d’allégeance, que je lui

devrai dire « Sire » la prochaine fois que je m’adresserai à lui.

La Reine, qui n’était encore ni coiffée ni habillée, jouait

dans sa chambre une tragédie à l’italienne, avec pleurs, cris, exclamations,

torsions pathétiques de mains et de bras, mais, à observer ses yeux, il me

parut qu’elle n’était ni aussi surprise ni aussi effrayée qu’elle aurait dû

l’être.

À l’entrant de Louis, elle s’écria :

— L’hanno ammazzato [72] !

À y songer plus tard, ce pluriel me surprit, la fiction

Weitere Kostenlose Bücher