![Madame Butterflys Schatten]()

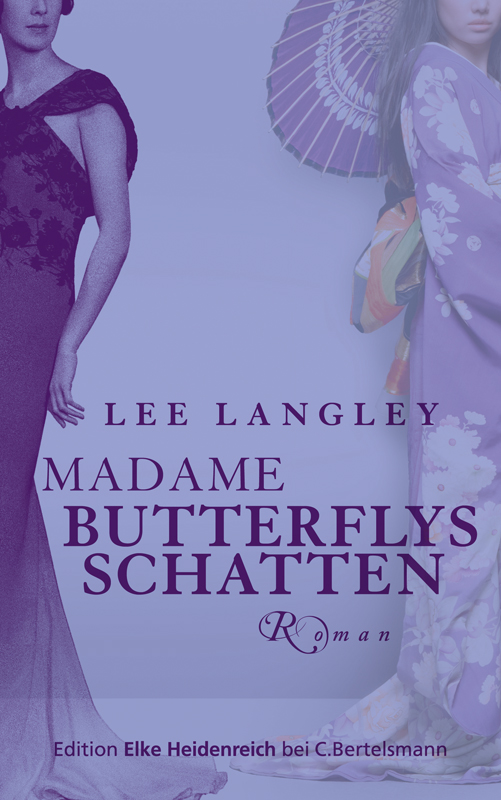

Madame Butterflys Schatten

sich, als sie sein Gesicht an ihre Brust drückte, und Pinkerton fragte barsch: »Was zum Teufel soll das, Nancy? Wir können doch nicht einfach …«

»Gehen wir.«

Schon saß sie in der Rikscha. Er folgte ihr, warf einen Blick zurück, wartete darauf, dass Cho-Cho auftauchte. Er hörte Nancy etwas flüstern, beruhigend auf das Kind einreden, es müsse keine Angst haben, alles werde gut werden, ganz wunderbar.

Suzuki, die gerade von ihrer Schicht in der Fabrik nach Hause kam, sah aus der Ferne, wie sie in der Rikscha die ungepflasterte Straße hinunterschaukelten: das goldene Paar und zwischen ihnen das Kind.

Nancy rief dem Rikschafahrer zu, er solle schneller fahren. Weder sie noch Pinkerton bemerkten, dass etwas aus dem Ärmel von Joeys Seidenkimono tropfte und zwischen den grünen Blättern ihres Kleides eine grelle Blume erblühen ließ: ein leuchtend roter Blutfleck.

* * *

Hastig bahnt sich Pinkerton durch die Menge den Weg hinunter zum Hafen, wo er Nancy treffen soll, um sich von ihr zu verabschieden, bevor ihr Schiff ablegt.

Er kommt zu spät und sieht nur noch, wie Nancy an der Reling lehnt und auf dem Kai Ausschau nach ihm hält, ihren Blick suchend umherwandern lässt, und dicht neben ihr steht das Kind in schlichten Baumwollsachen und starrt mit furchtsam aufgerissenen Augen auf den Streifen Wasser zwischen Hafenmauer und Schiffsrumpf, der beim Ablegen des Dampfers immer breiter wird.

Pinkertons Schiff fährt morgen, es nimmt eine andere, längere Route nach Hause. Ihr Leben befindet sich in der Schwebe, sie sind in einem auf dem Wasser dahingleitenden Niemandsland, und er verspürt ein Gefühl der Beklemmung, einen Knoten in seinem Inneren, mit dem er lernen wird zu leben. Alles ist so schnell gegangen, es blieb keine Zeit, die Entscheidung zu überdenken – zumindest hat er sich das eingeredet.

Er wendet sich ab und macht sich auf den Weg ans andere Ende des Kais.

Auf dem Schiff hebt Joey erschrocken und verwirrt den Kopf, als er ein Geräusch vernimmt, das wie das Brüllen eines wilden Tieres klingt. Die Dame mit den gelben Haaren lacht.

»Das ist nur ein Nebelhorn, Joey.«

Sie erklärt ihm erneut, dass er in ein Land fährt, das Amerika heißt. Sein Vater wird auch dorthin kommen. Er erinnert sich, dass seine Mutter ihm Geschichten über Amerika erzählt hat, ein Land mit hohen Häusern und bunten Blumen, in dem er eines Tages vielleicht leben wird.

An die Reling geklammert, sieht er Nagasaki langsam im Meer versinken, und er fängt wieder an zu weinen, ruft nach seiner Mutter, schluchzt, sein Haus gehe unter. Die Dame scheint ihn zu verstehen, sie erklärt ihm, Nagasaki sei immer noch da, er könne es nur nicht mehr sehen.

»Ich zeige es dir, Joey. Sieh her.«

Durch ein rechteckiges Loch auf dem Deck steigt sie eine kleine hölzerne Treppe hinunter und verschwindet nach und nach, erst ihre Füße, dann der Rest, bis gar nichts mehr von ihr zu sehen ist. Gleich darauf taucht ihr Kopf wieder auf, und sie klettert zurück an Deck.

»Hast du aufgepasst, Joey? Du konntest mich nicht sehen, aber ich war die ganze Zeit da.« Sie nimmt seine Hand. »So, und jetzt bekommst du eine Portion Eis. Hast du schon einmal Eis gegessen?«

Später zeigt sie ihm große Fische, die neben dem Schiff hoch in die Luft springen und die sie Delfine nennt, und als es dunkel wird und er wieder zu weinen anfängt, trägt sie ihn an Deck, tröstet ihn, wiegt ihn in den Armen, und er sieht, dass die schaumgekrönten Wellen, die gegen den Schiffsrumpf schlagen, in ein magisches grünes Licht getaucht sind und glitzern, als würden sie von Laternen unter der Wasseroberfläche beleuchtet. Sie stellt sich mit ihm ganz nah an die Reling, und ein warmer Wind fährt über sein Gesicht und trocknet seine Tränen.

»Schau, Joey, Phosphor, ist das nicht schön? Was für ein Spaß!«

Oben auf dem Hügel sieht Suzuki zu, wie der Dampfer an den Leuchttürmen vorbei aus dem Hafen gleitet. Irgendwo an Bord ist Leutnant Pinkerton. Sie stößt leise Verwünschungen aus, wünscht ihm zukünftiges Leid und einen qualvollen Tod.

Sie hat ihn nie gemocht, schon als sie ihn noch gar nicht gekannt hatte, allein der Gedanke, dass sich so ein überheblicher Amerikaner eine japanische Braut bestellte, als würde er sich ein Frühstück kommen lassen, war ihr zutiefst zuwider. Als er damals weggefahren war, hatte sie befürchtet, er werde nicht wiederkommen. Aber wie viel besser wäre es gewesen, wenn er einfach weggeblieben

Weitere Kostenlose Bücher