![Penelope Williamson]()

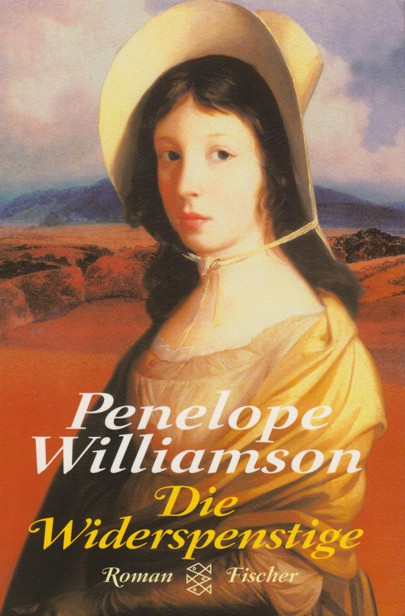

Penelope Williamson

Farmen eilten zu Fuß, auf

Pferden und auf Wagen nach Merrymeeting. Sie trugen die Dinge mit sich, die sie

bei einer langen Belagerung brauchen würden.

Tyl trieb die Ochsen an. Sie waren nicht

gerade leichtfüßig, und der Weg war schlammig und hatte tiefe Karrenspuren.

Aber der Schlitten glitt leicht darüber hinweg, und bald kam die Gemeindewiese

von Merrymeeting in Sicht, dann das Haus mit dem Fahnenmast davor, das Bethaus

mit dem Pfarrhaus und die Palisaden.

Das Tor des Forts war für die Flüchtlinge weit

geöffnet worden, und auf dem Wehrgang hatten bereits Männer Posten bezogen,

deren Gewehre auf den umliegenden Wald gerichtet waren. Der Platz hinter den

Palisaden glich einem zerstörten Ameisenhaufen, denn die Leute liefen scheinbar

ziellos in alle Richtungen.

Die Tür des Blockhauses wurde aufgerissen, als Tyl durch das Tor

fuhr, und Delia kam heraus. Sie blieb in der offenen Tür stehen, und ihr erster

Blick galt Nats lebloser Gestalt auf dem Schlitten. Erst dann sah sie Tyl an.

Er hörte Megs Stimme aus dem Blockhaus. Sie schrie immer wieder: »Laß mich los!«

Er kam Delia auf halbem Weg entgegen. Er sehnte sich danach, sie

in die Arme zu nehmen. Aus Furcht, sie könnte ihn falsch verstehen, versuchte

er nur, sie mit Blicken zu trösten.

»Er ist auf dem Weg hierher gestorben, Delia. Ich habe alles versucht,

aber es war von Anfang an aussichtslos.«

Sie strich ihm mit der flachen Hand über die

Wange.

»Danke, Tyl«, sagte sie leise. Dann ging sie

zu Nat.

Sie setzte sich neben ihm auf den Schlitten,

griff nach seiner Hand und führte sie an die Lippen. Sie weinte. Tyl drehte ihr

den Rücken zu, aber nicht aus Eifersucht, sondern weil er sie verstand.

Die Sonne ging unter, und es wurde kalt. An den Fenstern der Schuppen

hinter den Palisaden blühten zarte Eisblumen. Der Mond ging rund und weiß auf

wie ein Schneeball. Er überflutete den Wald mit einem hellen, silbernen Licht.

Kurz vor Sonnenuntergang war ein Kundschafter

zurückgekommen. Er hatte die Abenaki-Krieger gesehen – es waren über zweihundert.

Sie überfielen einsame Farmen und die Hütten von Trappern, doch es gab keinen

Zweifel, daß sie nach Merrymeeting unterwegs waren.

Tyler Savitch, Oberst Bishop und Sam Randolf standen um die

Kanone. Das lange schwarze Rohr wies drohend nach Osten – in die Richtung, aus

der man die Abenaki erwartete.

Oberst Bishop, dessen Gesicht im Fackellicht dunkelrot wirkte,

starrte auf die Kanone und seufzte schwer. »Sind Sie sicher, daß das Ding

losgehen wird, Sam?«

»Zum Teufel, nein.« Sam trat so fest gegen eine eiserne Radspeiche,

daß ihm beinahe der Hut vom Kopf fiel. »Was weiß ich, das verdammte Ding ist

vielleicht nicht mehr wert als ein Kinderspielzeug. Aber ich hoffe schon, daß

sie losgeht.«

Der Oberst starrte über die Spitzen der Palisaden in die dunkle

leere Nacht. Er zog mit den Fingern an seinen dicken Lippen. »Wir haben nur

genug Munition für zwei Salven. Je nachdem, wie viele es sind, können wir

vielleicht nicht genug von ihnen umlegen.«

»So viele müssen wir gar nicht töten«, sagte

Tyl. Er umfaßte zwei der Palisadenstämme mit den Händen; die Sehnen an seinen

Handgelenken traten hervor und straften seinen lockeren Ton Lügen. »Die

Drohung der Kanone sollte eigentlich genügen.« Er versuchte, den beiden die

Einstellung der Abenaki zum Krieg zu erklären. »Sie halten nicht viel davon,

glorreich auf dem Schlachtfeld zu sterben. Ihr Ziel ist es, so viele Feinde

wie möglich zu töten und dabei selbst zu überleben, um am nächsten Tag

weiterkämpfen zu können. Für sie sagt es nichts über ihren Mut aus, wenn sie

fliehen. Wenn sie also den Eindruck gewinnen, es sei zu gefährlich, uns zu

töten, werden sie wieder in der Wildnis verschwinden und an einem anderen Ort

zuschlagen.«

Oberst Bishop legte Tyl schwer die Hand auf die Schulter. »Ich

bete zu Gott, daß Sie recht haben, Doc. Wann, glauben Sie, werden sie kommen?«

»Irgendwann heute nacht. Sehr wahrscheinlich kurz vor dem

Morgengrauen.«

Tyl ging den Wehrgang entlang. Er trug seine

geladene, schießbereite Büchse in der Armbeuge. Er würde sie benutzen, wenn

der Zeitpunkt kam, denn er wollte nicht sterben, und er wollte auch nicht, daß

Delia starb. Aber er wußte auch, jedesmal, wenn er abdrückte,

und jedesmal, wenn er einen Abenaki stürzen sah, würde es so sein, als hätte er

auch Assacumbuit, seinen Vater, töten können.

Er fühlte sich innerlich zerrissener als je

zuvor im Leben. Es war

Weitere Kostenlose Bücher