![Alcatraz und die dunkle Bibliothek]()

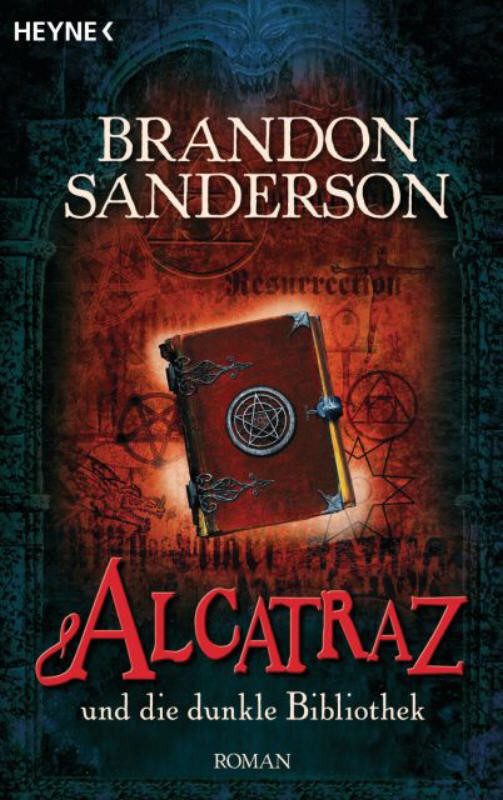

Alcatraz und die dunkle Bibliothek

besser gesagt den rauchenden Ascheklumpen im Spülbecken.

Tja, das war’s dann wohl, dachte ich mäßig frustriert. Joan und Roy werden mich nach dieser Sache bestimmt nicht länger behalten.

Vielleicht denkt ihr, ich hätte mich schämen sollen. Aber was blieb mir denn übrig? Ich sagte es ja bereits – ich konnte mich doch nicht die ganze Zeit in meinem Zimmer verstecken. Sollte ich etwa aufhören zu leben, nur weil sich der Alltag für mich ein wenig anders gestaltete als für normale Menschen? Nein. Ich hatte gelernt, mit meinem seltsamen Fluch umzugehen. Also würden die anderen das eben auch tun müssen.

Ich hörte, wie ein Auto in die Auffahrt einbog. Da mir endlich auffiel, dass die Küche immer noch völlig verräuchert war, öffnete ich das Fenster und wedelte mit einem Handtuch, um den Qualm nach draußen zu treiben. Wenige Sekunden später kam meine Pflegemutter Joan in die Küche gestürzt. Entsetzt blieb sie stehen und sah sich in ihrer feuergeschädigten Küche um.

Ich warf das Handtuch weg und ging schweigend auf mein Zimmer.

*

»Dieser Junge ist eine Katastrophe!«

Joans Stimme war durch das offene Fenster deutlich zu hören. Meine Pflegeeltern waren im Arbeitszimmer, unten im Erdgeschoss; dorthin zogen sie sich immer zurück, wenn sie sich »in Ruhe« über mich unterhalten wollten. Glücklicherweise war der Fenstergriff im Arbeitszimmer eines der ersten Dinge, die ich in diesem Haus kaputt gemacht hatte, sodass das Fenster nun nicht mehr richtig schloss und ich ihre Gespräche ohne Mühe belauschen konnte.

»Aber Joan«, ertönte nun eine beschwichtigende Stimme. Das war Roy, mein Pflegevater.

»Ich halte das nicht mehr aus«, zischte Joan. »Er zerstört einfach alles, was er anfasst!«

Schon wieder dieses Wort, zerstören. Vor Empörung stellten sich mir die Nackenhaare auf. Ich zerstöre nicht, dachte ich. Ich beschädige nur. Die Sachen sind immer noch da, wenn ich mit ihnen fertig bin, sie funktionieren nur nicht mehr richtig.

»Er meint es doch nicht böse«, erwiderte Roy. »Der Junge hat das Herz am rechten Fleck.«

»Erst die Waschmaschine«, zählte Joan auf, »dann der Rasenmäher, danach das Bad im Obergeschoss. Und jetzt die Küche. Und das alles in weniger als einem Jahr!«

»Er hatte es nicht leicht bisher«, hielt Roy dagegen. »Er bemüht sich einfach zu sehr. Wie würdest du dich fühlen, wenn du von einer Familie zur nächsten weitergereicht würdest und niemals ein richtiges Zuhause hättest …?«

»Na ja, kann man es den Leuten etwa übel nehmen, wenn sie ihn loswerden wollen?«, fragte Joan. »Ich …«

Sie wurde von einem Klopfen an der Haustür unterbrochen. Einen Moment lang herrschte Stille, und ich stellte mir vor, was sich nun zwischen meinen Pflegeeltern abspielte. Joan verpasste Roy wahrscheinlich gerade »den Blick«. Normalerweise waren es die Männer, die »den Blick« einsetzten, wenn sie darauf bestanden, dass ich weggeschickt werden sollte. Aber Roy war immer der Weichere von den beiden gewesen. Ich hörte seine Schritte, als er zur Tür ging, um sie zu öffnen.

»Kommen Sie rein«, sagte er. Da er jetzt im Flur stand, war seine Stimme gedämpft. Ich rührte mich nicht von meinem Bett. Es war noch früh am Abend, die Sonne war noch nicht einmal untergegangen.

»Mrs. Sheldon«, begrüßte eine neue Stimme Joan. »Ich habe mich sofort auf den Weg gemacht, als ich von dem Unfall erfuhr.«

Die Stimme der Frau kannte ich gut. Geschäftsmäßig, schroff und ziemlich herablassend. All diese Eigenschaften hatten wahrscheinlich viel damit zu tun, dass Ms. Fletcher nicht verheiratet war.

»Ms. Fletcher«, setzte Joan an, klang nun aber nicht mehr so überzeugt. Wenn der Zeitpunkt gekommen war, waren sie das nie. »Es tut mir leid, aber …«

»Nicht doch«, unterbrach Ms. Fletcher sie. »Sie haben außergewöhnlich lange durchgehalten. Ich kann dafür sorgen, dass der Junge morgen abgeholt wird.«

Ich schloss die Augen und seufzte leise. Joan und Roy hatten wirklich lange durchgehalten – länger als alle anderen Pflegeeltern, die ich in der jüngeren Vergangenheit gehabt hatte. Acht Monate waren eine echte Leistung, wenn es darum ging, sich um mich zu kümmern. Ich hatte plötzlich einen Knoten im Magen.

»Wo ist er jetzt?«, fragte Ms. Fletcher.

»Oben.«

Schweigend wartete ich, bis Ms. Fletcher klopfte und ohne auf eine Antwort zu warten, die Tür aufriss.

»Ms. Fletcher, Sie sehen bezaubernd aus«, begrüßte ich sie.

Das war ein

Weitere Kostenlose Bücher