![Bruce: Die Springsteen-Biografie (German Edition)]()

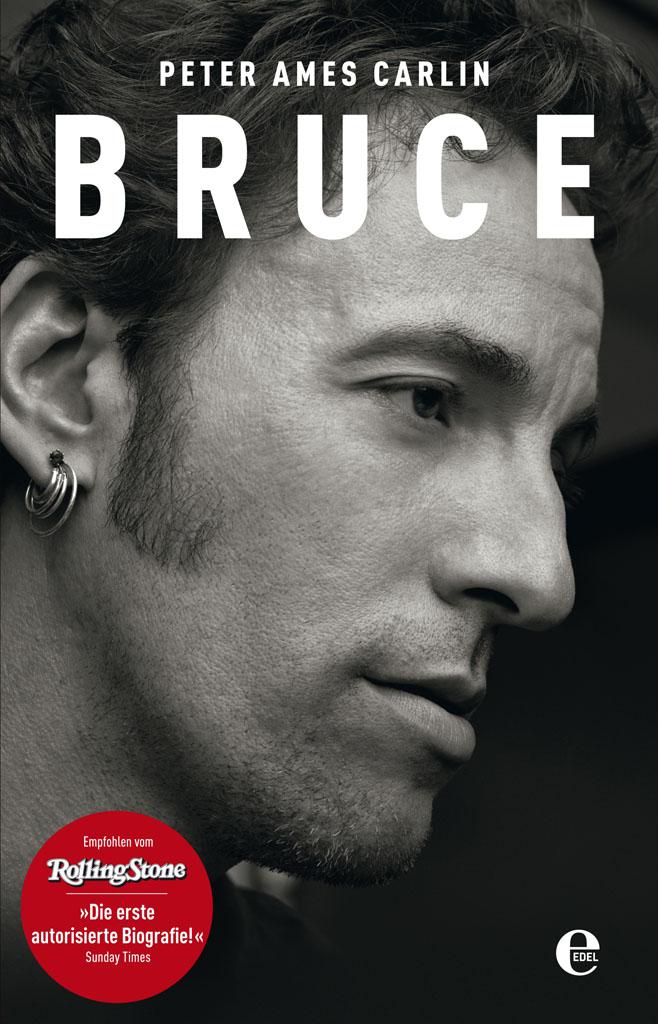

Bruce: Die Springsteen-Biografie (German Edition)

Prolog

DER »GUT BOMB KING«

Das erste Mal, dass jemand Bruce Springsteen »The Boss« nannte, war zu Beginn des Jahres 1971 im Esszimmer eines lausig kalten Apartments am Stadtrand von Asbury Park. In den im Erdgeschoss liegenden Räumen eines ehemaligen Schönheitssalons wohnten Steven Van Zandt, Albee Tellone und John Lyon, drei Musiker Anfang zwanzig, die bereits alte Hasen in der Clubszene entlang der Küste von New Jersey waren. Ihre Wohnung hatte sich zu einem Treffpunkt der Rockszene von Asbury Park entwickelt – und zum Austragungsort legendärer Monopoly-Abende, zu denen die drei einmal in der Woche einluden. Regelmäßige Mitspieler waren Garry, Big Bad Bobby, Danny, Davey und etwa ein Dutzend anderer.

Bruce verfügte über ein besonderes Talent für ihre Monopoly-Variante, bei der die Spielregeln kaum eine Rolle spielten, stattdessen aber Allianzen, Nebenabsprachen, Bestechung und Erpressung. Seinen Erfolg verdankte er zum einen seiner Überredungskunst, zum anderen einer Unmenge an Schokoriegeln, Ring-Dings-Schokokuchen und Pepsis, die er nicht zuletzt auch zu dem Zweck mitbrachte, die anderen zu bestechen. Man glaubt kaum, zu was ein junger Mann, der seit Stunden nichts gegessen hat, um zwei Uhr morgens Ja und Amen sagt, wenn man ihm einen mit Creme gefüllten Schokokuchen unter die Nase hält. Auf diese Weise hatte Bruce so viele Monopoly-Runden gewonnen, dass seine Mitspieler ihn schließlich »Gut Bomb King« tauften, was so viel heißt wie Junkfood-König – allerdings nur so lange, bis Bruce, der selbst gern anderen Spitznamen gab, sich als »The Boss« bezeichnete.

Der Name blieb hängen. »Ich erinnere mich gut, dass ihn die Leute so nannten, ohne sich etwas dabei zu denken«, sagt Van Zandt. »Zumindest nicht, bevor ich ihn ›The Boss‹ nannte. Da nahmen sie es ernst, schließlich war ich als Bandleader auch ein Boss. Als ich anfing, ihn ›The Boss‹ zu nennen, hieß es: ›Wenn Stevie das sagt, muss ja wohl irgendwas dran sein!‹«

Bruce lacht herzhaft, als er das heute hört. »Belassen wir es dabei« ist alles, was er dazu sagt.

Etwa drei Jahre lang drang der halboffizielle Spitzname nicht über einen engen Kreis von Bandkollegen und Freunden hinaus, von denen jeder wusste, wie ernst Bruce derlei Dinge nahm. Schließlich gehört es zu den Privilegien eines Bosses, zu bestimmen und die Regeln dafür festzulegen, wer ihn so ansprechen darf und wer nicht. Die Band und die Roadies auf jeden Fall. Dazu ein paar Freunde, aber nur solche, die ebenfalls Spitznamen trugen, die Bruce ihnen verliehen hatte: Southside, Miami, Albany Al und so weiter. Es muss in den Augen von Bruce geradezu ein Frevel gewesen sein, als »The Boss« öffentlich wurde.

Das war 1974 , als er nicht mehr in Bars, sondern auf größeren Bühnen auftrat und seine Platten sich allmählich verkauften. Musikjournalisten begannen, sich für Bruce Springsteen und seinen geheimnisvollen Jersey-Shore-Nimbus zu interessieren. Eines Tages bekam einer von ihnen mit, wie ein Crewmitglied Bruce mit »Hey, Boss« anredete, und fortan war der Name in aller Munde. 1975, als mit Born to Run endlich der große Durchbruch gelang, schwang in »The Boss« bereits eine neue Bedeutung mit: Es war ein Ehrentitel. Eine Auszeichnung. Ein weiteres Stück von ihm selbst, das Bruce seiner Karriere opferte. Er verwahrte sich zwar nie ausdrücklich gegen die Verwendung dieses Spitznamens, doch offenbarte er seine persönliche Haltung dazu Mitte der 70er-Jahre in einem auf der Bühne abgewandelten Vers seines Partysongs »Rosalita«: »You don’t have to call me lieutenant, Rosie /Just don’t ever call me Boss!«

Schließlich gab es Regeln – vor allem die, das Bestehen von Regeln zu leugnen. Der Boss beteiligt sich nicht daran, wenn andere ihn auf einen Sockel heben. Seine Position und Autorität sind ohnehin unangefochten, das weiß jeder. Darauf angesprochen, legt Springsteen daher höchstens den Kopf zu Seite und verzieht ein wenig das Gesicht. »Regeln? Es gibt diesbezüglich keine besonderen Regeln.« Er lächelt. Seine Stimme bleibt ruhig. Ich frage noch einmal, formuliere es etwas anders, und seine eben noch leicht genervte Miene klart auf. »Da steckte kein tieferer Sinn dahinter«, sagt er mit einem Schulterzucken. »Es hatte schlicht damit zu tun, dass ich den Leuten ihre Gage zahlte. Und wenn die Jungs ein Problem hatten, kam es vor, dass einer so etwas sagte wie: ›Was sollen wir tun?‹, und ein anderer antwortete: ›Hm,

Weitere Kostenlose Bücher