![Cabo De Gata]()

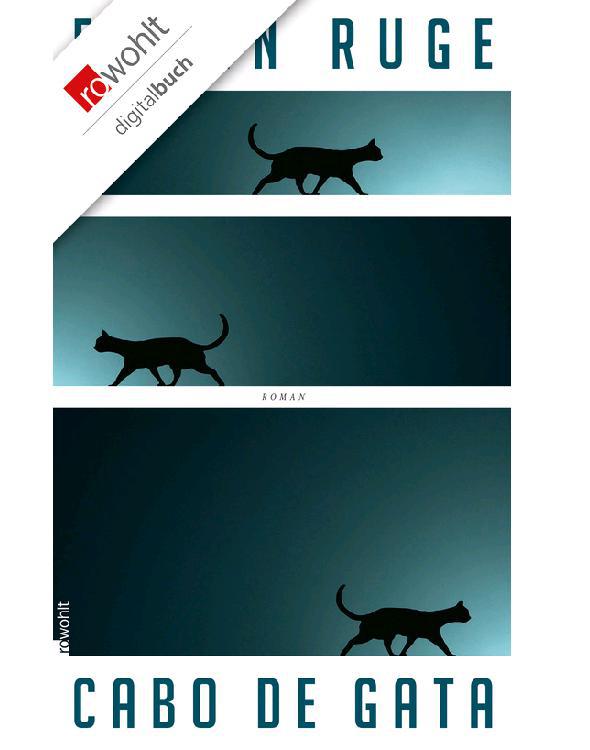

Cabo De Gata

üblichen Fragen, die ich in der üblichen Weise beantwortete. Ich weiß nicht mehr, was er fragte, aber eine seiner typischen Fragen war: Was macht die Kunst? , obwohl er das, was ich seit meiner Kündigung im Institut machte, keineswegs für Kunst hielt: meine Radio-Features etwa, von denen er, soweit ich mich erinnere, überhaupt nur zwei je gehört hatte, eines über Kirchenfenster in Brandenburg und ein eigentlich sehr komisches über eine Schriftstellerin, die ihr Geld damit verdiente, dass sie im Auftrag der jeweiligen Besitzer die Biographien von Hunden und Katzen verfasste. Von meiner Absicht, einen Roman zu schreiben, hatte ich ihm selbstverständlich nichts erzählt und hatte es auch nicht vor, weil er ohnehin alles, was nach den großen Realisten des neunzehnten Jahrhunderts kam, für überflüssig oder mindestens für fragwürdig hielt.

Für weit bedeutsamer als meine hielt er seine eigene Tätigkeit. Er schrieb nämlich noch immer, auch mit siebzig, geschichtsphilosophische Artikel für Zeitungen, die kein Honorar zahlten. Stets ging es um die großen europäischen Revolutionen, also um Menschheitsfragen , wie er es nannte. Auch an diesem Tag sprach er über einen gerade irgendwo erschienenen Beitrag zur französischen Julirevolution, beiläufig, kryptisch, wie immer in der stillschweigenden Annahme, dass der historische Hintergrund seines Artikels jedem geläufig sei, sodass ich mir – und das ist, woran ich mich wirklich erinnere – wieder mal ziemlich dämlich vorkam.

Von hier aus gelangte er, wie üblich, zur allgemeinen Weltlage und landete schließlich, nachdem er seinen Abscheu und seine Verachtung für alles, was gegenwärtig auf der Welt geschah, fast mehr durch Laute und Gesten als durch Worte zum Ausdruck gebracht hatte, gesetzmäßig bei der DDR, genauer gesagt bei der ehemaligen DDR oder den, wie sie jetzt hießen, neuen Bundesländern, wobei er die üblichen Verschwörungstheorien in Anschlag brachte. In diesem Fall ging es um irgendeine bevorstehende «Rentenüberprüfung», die nach seiner Überzeugung allein dazu diente, ihm, dem ehemaligen SED-Mitglied, die Bezüge zu kürzen, und ich erinnere mich, dass wir darüber in Streit gerieten, wobei ich das, was mich eigentlich an der Sache ärgerte, wieder einmal nicht aussprach: dass er nämlich im Grunde zu den Nutznießern der Wende zählte, denn während seine jüngeren Kollegen um befristete Projekte kämpften, arbeitslos waren oder Würstchenbuden und Reisebüros aufmachten, hatte ihn die Wende gerade mit dem Eintritt ins Rentenalter erwischt, sodass er nun eine stattliche Pension von der verhassten West-Republik bezog, und wenn diese Pension vielleicht nicht ganz der eines emeritierten West-Professors entsprach, so verfügte er doch über ein monatliches Salär, das mein durchschnittliches Einkommen um ein Vielfaches übertraf, was es ihm, so dachte ich, leicht machte, sich wichtig zu fühlen – selbst wenn die Artikel, die er schrieb, nicht einmal bezahlt wurden.

Immerhin steckte er mir eintausend Mark «Weihnachtsgeld» zu, wie immer nebenbei und kommentarlos, denn obwohl er meine Kündigung im Institut nach wie vor für eine unverzeihliche Dummheit hielt, war er fein genug, die großzügigen Geldgeschenke, die er mir gelegentlich zukommen ließ, nicht mit unterschwelligen Vorwürfen zu verbinden (wofür ich ihm immer noch dankbar bin). Bis zu diesem Punkt unseres Treffens war eigentlich alles wie früher, das heißt wie zu Lebzeiten meiner Mutter: Unsere Gespräche, unsere Streitigkeiten waren wie früher, sogar das Zimmer, in dem wir saßen, sah aus wie früher, und ich musste achtgeben, dass ich nicht auf die Idee kam, meine Mutter wäre gerade in der Küche zugange und würde uns im nächsten Augenblick zum Essen ins Wohnzimmer rufen.

Natürlich rief sie nicht, und ich fragte meinen Vater beiläufig, schon halb auf dem Weg in die Küche, ob ich mir noch rasch ein Brot schmieren dürfe, aber es stellte sich heraus, dass mein Vater die Brotscheiben – irgendein fertig geschnittenes, stark sorbinsäurehaltiges Supermarkt-Brot – buchstäblich abgezählt hatte: Es sei Wochenende, und, nun ja, er bekomme morgen Besuch …

Ich erinnere mich, wie mein Vater von einem Fuß auf den anderen trat, erinnere mich an sein vor Verlegenheit schiefes Gesicht. Womöglich, denke ich jetzt, war er verlegen, weil es sich bei dem Besuch um den einer Dame handelte, aber damals nahm ich an, er schäme sich für die abgezählten Brotscheiben,

Weitere Kostenlose Bücher