![Der Krieg hat kein weibliches Gesicht (German Edition)]()

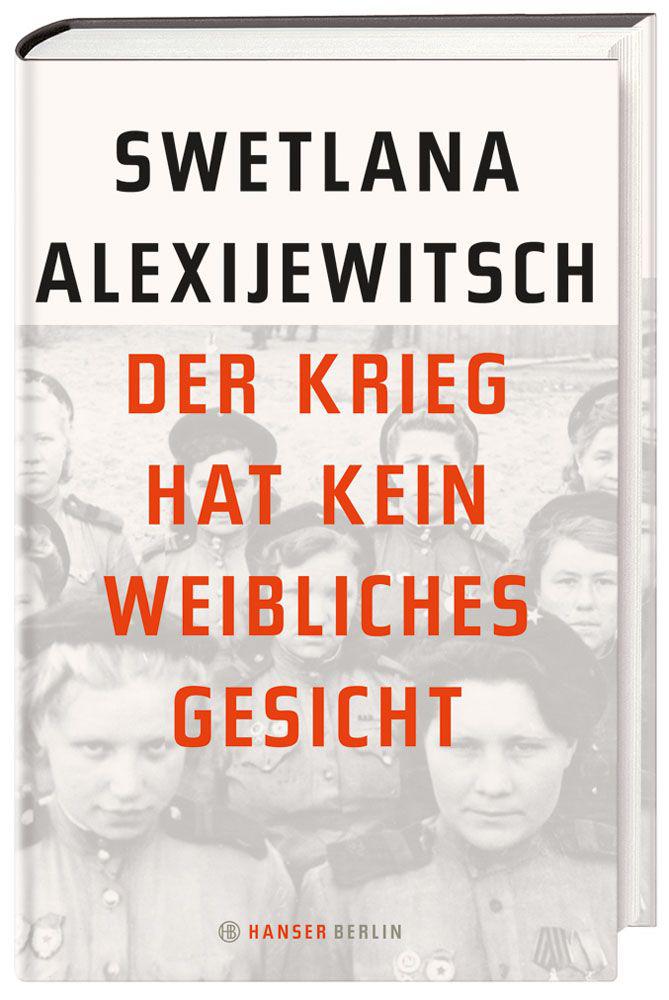

Der Krieg hat kein weibliches Gesicht (German Edition)

Frauen weinten. ›Ein Mann wurde überfahren! Er ist tot!‹ Ich blieb als Einzige im Wagen sitzen und verstand nicht, warum sie weinten. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das etwas Schlimmes war. Ich hatte an der Front so viele Tote gesehen ... Noch vor kurzem ... Ich reagierte gar nicht. Ich war daran gewöhnt, von Toten umgeben zu sein ... Sie waren immer da ...

Später kehrte das Gefühl zurück, da war es wieder schlimm, wenn ich einen Toten sah. Den Tod. Nach einigen Jahren kehrte das Gefühl zurück. Ich wurde wieder normal ... War wieder genau so wie die anderen ...«

Bella Issaakowna Epstein ,Unterfeldwebel, Scharfschützin

»Auf einmal wollte ich schrecklich

gern leben ...«

Ich fragte sie nach dem Tod, und sie erzählten mir vom Leben. Mein Buch, das weiß ich jetzt, ist ein Buch über das Leben, nicht über den Krieg. Darüber, wie sehr der Mensch leben will ...

Ich hatte eine Freundin, Tamara Stepanowna Umnjagina. Wir waren viele Jahre befreundet. Aber nie sprachen wir über den Krieg, sie weigerte sich immer: »Du kannst mich fragen, wonach du willst, mein Brillantstück (ihre Lieblingsanrede), aber nicht nach dieser Zeit. Nicht nach dem Krieg ...« Und dann plötzlich ein Anruf: »Komm her. Ich fürchte, ich sterbe. Mein Herz macht Sperenzien. Und dann schaffe ich es nicht mehr.«

So kam es tatsächlich. Wenige Tage nach unserem Gespräch. Eines Nachts – Notarzt, Schlaganfall. Ihre letzten Worte, sagten die Ärzte zu ihrer Tochter, waren: »Ich habe es nicht mehr geschafft ...«

Was hat sie nicht mehr geschafft? Welche Worte hat sie nicht mehr hinterlassen? Was nicht mehr erledigen können? Das werde ich nun nicht mehr erfahren. Ich kann sie nicht mehr fragen. Darum habe ich aus ihrer Erzählung kein Wort gestrichen. Ich habe alles bewahrt. Auch deshalb, weil sie, genau wie alle anderen, selten »ich« sagte, meist »wir«. Jede erzählte von sich und zugleich von allen.

Aber sie wiederholen sich nie, ebenso wenig wie eine Stimme im Chor.

Tamara Stepanowna Umnjagina , Garde-Unteroffizier, Sanitätsinstrukteurin:

»Ach, mein Brillantstück ...

Dann will ich mal anfangen ... Die ganze Nacht habe ich mich erinnert, in meinem Gedächtnis gekramt ...

Ich rannte ins Wehrkomitee: Baströckchen, an den Füßen weiße Schühchen mit Gummisohle und Schnalle, das war der letzte Schrei. Ich also, in diesem Rock, mit diesen Schuhen, wollte unbedingt an die Front und wurde auch genommen. Ich stieg in ein Auto. Kam in die Einheit, eine Schützendivision bei Minsk, und kriegte zu hören: Nicht doch, Mädchen, wir Männer müssen uns ja schämen, wenn siebzehnjährige Mädchen an der Front kämpfen. Und so weiter, von wegen, wir schlagen den Feind bald, geh nach Hause zu Mama, Mädchen. Ich war natürlich traurig, dass sie mich nicht in den Krieg lassen wollten. Was tat ich also? Ich ging zum Stabschef, bei dem saß gerade der Oberst, der mich weggeschickt hatte, und sagte: ›Genosse noch höherer Chef, gestatten Sie mir, dem Genossen Oberst nicht zu gehorchen. Ich fahre sowieso nicht wieder nach Hause, ich komme mit Ihnen auf den Rückzug. Wo soll ich denn hin – die Deutschen sind schon ganz nah.‹ Da hatte ich meinen Spitznamen weg: ›Genosse noch höherer Chef‹. Das war am siebten Kriegstag. Wir begannen mit dem Rückzug ...

Schon bald badeten wir in Blut. Es gab sehr viele Verwundete, aber sie waren alle ganz still, sie waren so geduldig, sie wollten so gern leben. Alle wollten den siegreichen Tag erleben. Sie warteten immerzu darauf: Bald, bald ist es so weit ... Ich erinnere mich, ich war völlig von Blut durchtränkt, bis auf, auf, auf ... Meine Schuhe waren schon kaputt, ich ging barfuß. Was habe ich unterwegs erlebt? Bei Mogiljow wurde eine Bahnstation bombardiert. Da stand ein Zug mit Kindern. Sie warfen sie aus den Fenstern, kleine Kinder, drei, vier Jahre alt. In der Nähe war ein Wald, da liefen sie hin. Sofort kamen deutsche Panzer, und diese Panzer überrollten die Kinder. Von den Kindern blieb nichts übrig ... Von diesem Bild könnte man heute verrückt werden. Aber im Krieg hielten die Menschen aus ... Verrückt wurden sie erst nach dem Krieg ...

Dann wurde unsere Einheit umzingelt. Ich hatte so viele Verwundete, und kein Auto wollte anhalten. Die Deutschen waren uns schon dicht auf den Fersen, jeden Moment würden sie den Ring schließen. Da gab ein verwundeter Leutnant mir seine Pistole.

›Kannst du schießen?‹

Woher sollte ich? Ich hatte nur gesehen, wie andere

Weitere Kostenlose Bücher