![Der Samurai von Savannah]()

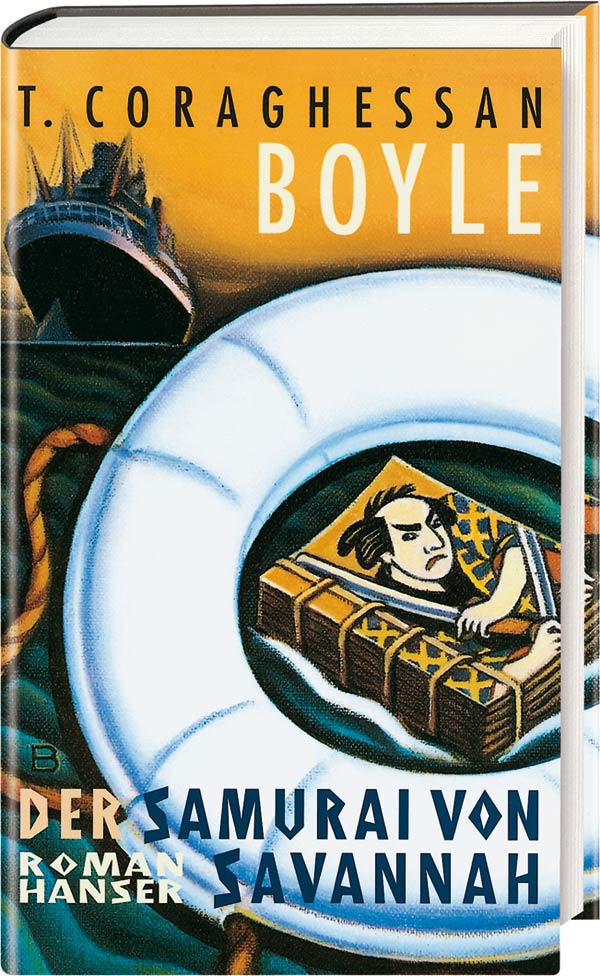

Der Samurai von Savannah

großen Suppenkessel schepperte der Deckel, Unagi grinste, Chiba spie Beschimpfungen, die Zeit blieb einen Augenblick lang stehen, während das Klappern des letzten Tabletts in der Luft verhallte, dann stürzte der Erste Koch vornüber in die gehackten Eier, und Hiros Finger schlossen sich fest um seine Kehle. Chiba keuchte, die Truthahnhaut an seinem Hals färbte sich rot unter Hiros weißen, weißen Fingern. Unagi schrie: »Mord! Mord! Mord!« Und die ganze Zeit über drückte Hiro zu, achtete nicht auf das Gejohle, die brühend heiße Suppe, Chibas stinkenden Atem und sein Gesicht, das unter ihm wie eine Blutblase anschwoll, kümmerte sich nicht um Wakabayashi und den Ersten Maschinisten, kämpfte wie ein tollwütiger Hund gegen die acht Männer an, die nötig waren, um ihn von seinem Peiniger zu trennen. Ihm war alles egal, er fühlte keinen Schmerz, und Jōchōs Worte dröhnten in seinem Kopf: Taten von wahrer Größe lassen sich nicht in gewöhnlicher Geistesverfassung vollbringen. Man muss zum Fanatiker werden und zum Sterben lustvoll bereit sein.

Aber er starb nicht. Statt dessen landete er in der behelfsmäßigen Gefängniszelle, wo er die Wände anstarrte und Schweröldämpfe einatmete, während er auf den Hafen von Savannah und den Japan-Air-Flug wartete, der ihn in Schande zurück nach Hause bringen würde.

Gaijin. Langnase. Butterstinker. Das waren die Schimpfnamen, die er sein Leben lang hatte ertragen müssen, derentwegen er sich bei seiner Großmutter auf dem Spielplatz ausgeweint hatte, mit denen er in der Grundschule gehänselt und später verächtlich gemacht worden war, ausgesondert und gepiesackt, bis er von der Handelsmarineschule vertrieben wurde, die seine Großmutter für ihn ausgesucht hatte. Ausländer, so nannten sie ihn. Denn seine Mutter war zwar aus Japan – eine Schönheit mit festen Beinen, großen Augen und einem bezaubernden Lächeln trotz eines vorstehenden Zahns –, aber sein Vater war es nicht.

Nein. Sein Vater war Amerikaner. Ein Hippie. Ein junger Mann auf einem zerknitterten und abgegriffenen Foto: Haare bis auf die Schultern, ein Bart wie ein Mönch, Katzenaugen. Nicht einmal seinen Namen kannte Hiro. Obāsan , löcherte er seine Großmutter, wie war er denn, wie groß war er, wie hieß er? »Dogu«, sagte sie, aber das war nicht sein richtiger Name, es war ein Spitzname – Doggo – nach einer Figur aus einem amerikanischen Comic. »Groß«, sagte sie manchmal, »mit kleinen, getönten Augengläsern und einer langen Nase. Behaart und schmutzig.« Dann wieder erzählte sie, er sei klein gewesen, schmächtig, fett, breitschultrig, oder dass sein Haar weiß gewesen und er am Stock gegangen sei oder dass er Jeans und einen Ohrring getragen habe und so schmut- zig und behaart gewesen sei (schmutzig und behaart war er immer, in jeder Version), dass man hinter seinen Ohren hätte Rüben anbauen können. Hiro wusste nicht, was er glauben sollte – sein Vater war wie ein Gespenst in einem Kindermärchen, überlebensgroß am Morgen, kleiner als ein Fingerhut am Abend. Gern hätte er seine Mutter gefragt, aber seine Mutter war tot.

So viel jedenfalls wusste er: Der Amerikaner war nach Kioto gekommen, in seinen Hippiekleidern, mit der altmodischen Brille und den Ringen am Finger, um sich dem Zen zu widmen und jemanden zu finden, der ihn die koto spielen lehrte. Wie alle Amerikaner war er faul, vollgekifft und undiszipliniert und verlor daher bald das Interesse am harten Zen-Regiment des Betens und der Meditation, strich aber weiter durch die Straßen von Kioto, in der vagen Hoffnung, doch noch die Grundbegriffe der koto zu erlernen, um diesen Stil nach Amerika zu importieren, so wie die Beatles die Sitar aus Indien mitgebracht hatten. Natürlich war er in einer Band – jedenfalls war er es gewesen –, und das merkwürdige Instrument hatte ihn begeistert. Fast zwei Meter lang, mit dreizehn Saiten und beweglichen Bünden, klang es anders als alles, was er je gehört hatte, ein sirrender, fremder Ton, eine Zither von der Größe eines Alligators. Natürlich würde er sie elektrisch verstärken und flach auf einen Tisch legen, wie eine pedal steel guitar , und dann würde er die Schultern in Bewegung setzen und seinen ungeschorenen Kopf hin und her werfen, ekstatisch an den Saiten zupfen und das Publikum zu Hause zum Staunen bringen. Aber die koto war teuflisch schwer zu spielen, und er brauchte einen Lehrer. Und einen Job. Er hatte keine Arbeit und kein Geld mehr, und sein

Weitere Kostenlose Bücher