![Der Samurai von Savannah]()

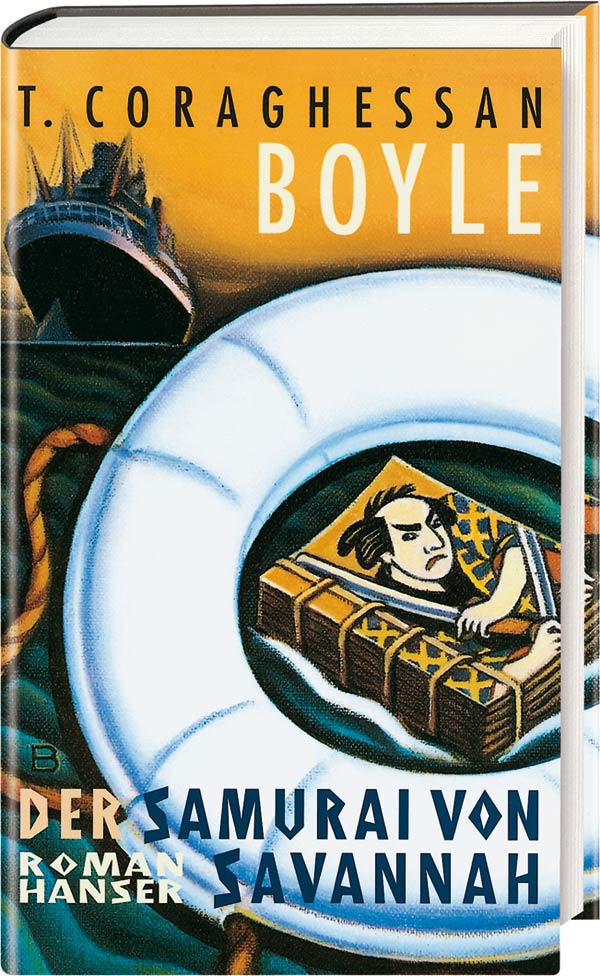

Der Samurai von Savannah

Studentenvisum lief demnächst ab.

Und hier kam Sakurako Tanaka ins Spiel.

Hiros Mutter war intelligent, sehr intelligent, hatte beim Schulabschlusstest eins der besten Ergebnisse ihrer Klasse erzielt – sodass sich ihr unter Umständen sogar die Tore der erhabenen Tokyo University geöffnet hätten –, sie war bezaubernd, hübsch, temperamentvoll und mit neunzehn Jahren eine Aussteigerin. Sie wollte nicht auf die Todai oder die Kyoto University oder sonst wohin. Sie wollte keine Karriere bei Suzuki oder Kubota oder Mitsubishi machen, und ganz bestimmt hatte sie nicht vor, in der Küche oder im Kinderzimmer begraben zu werden. Ihr wahrer Wunsch, ein verzweifeltes Sehnen, das an ihr nagte wie Hunger, wie die Schlaflosigkeit, die ihre Nächte aushöhlte und ihre Tage leer brannte, war es, amerikanische Rockmusik zu spielen. Live. Mit ihrer eigenen Band. »Ich will Sachen von Buffalo Springfield spielen, von den Doors, Grateful Dead und Iron Butterfly«, sagte sie zu ihrer Mutter. »Ich will singen wie Janis Joplin und Grace Slick.« Ihre Mutter, Hausfrau in einer Hausfrauennation, war strikt dagegen. Diese Musik war fremd, eine Teufelsmusik, schräg, sinnlich und unrein, und der rechte Platz für eine junge Frau war im Haus, bei Mann und Kindern. Sakurakos Vater, ein Angestellter, der sein Leben lang für den Traktorenhersteller Kubota gearbeitet hatte, der stets nur mit seinen Kollegen essen ging, Golf spielte und in Urlaub fuhr und für den schon die Grabstelle auf dem Firmenfriedhof reserviert war, explodierte bereits bei der bloßen Erwähnung von Rockmusik.

Schließlich ging Sakurako von zu Hause fort. Sie nahm ihre ausgeblichenen Jeans und ihre Gitarre und ging nach Tokio, wo sie die Clubs in den Bezirken Shibuya, Roppongi und Shinjuku abklapperte. Es war das Jahr 1969. Gitarristinnen waren in Japan so selten wie Mangos in Sibirien. Innerhalb eines Monats war sie wieder in Kioto und arbeitete in einer Bar. Als Doggo durch die Tür kam, ohne einen Yen, lange Haare und bunte Ketten, in Jeans, Batikhemd und Stiefeln, die Fingerspitzen schwielig von der Reibung der kalten Stahlsaiten seiner Gitarre, da war es um sie geschehen.

Er ließ sich von ihr etwas zu essen geben und sich auf Drinks einladen, und er erzählte ihr von L. A. und San Francisco, von Sunset Strip und Haight-Ashbury und von Jim Morrison. Sie trieb einen sensei für ihn auf, der in Pontochō, der Altstadt von Kioto, die Geishas das samisen und die koto spielen lehrte, und in seiner Dankbarkeit zog er zu ihr. Es war eine winzige Wohnung. Sie schliefen auf einer Matte, rauchten Hippiedrogen und vögelten zum Klang zerkratzter Schallplatten mit Hippiemusik. Hiro machte sich nichts vor. Seine Mutter war eine Bardame gewesen – sie kannte hundert Männer, Koketterie war ihr Geschäft –, und ihr Leben lief wie ein erschütternder Dokumentarfilm in seinem Kopf ab. Sie wurde schwanger, das Zimmer noch kleiner, der Reis schmeckte auf einmal komisch, Essensgeruch durchdrang alle Wände, und dann, eines Tages, war Doggo verschwunden, ließ nichts zurück als das zerknitterte Foto und das Geräusch von gezupften Stahlsaiten, das durch die leeren Räume ihrer Einsamkeit hallte. Sechs Monate später wurde Hiro geboren. Weitere sechs Monate danach war seine Mutter tot.

Und deshalb war Hiro ein Halbblut, ein happa , eine Langnase, ein Butterstinker – und zudem noch ein Waisenknabe –, für immer ein Fremder in der eigenen Gesellschaft. Und mochten die Japaner auch eine reine Rasse und geradezu fanatisch intolerant gegen Mischehen sein – die Amerikaner, das wusste er, waren ein Volk aus vielen Rassen, lauter Mischlinge und Mulatten und noch schlimmer – oder noch besser, je nachdem. In Amerika konnte man ein Teil Neger, zwei Teile Serbokroate und drei Teile Eskimo sein und dennoch erhobenen Hauptes durch die Straßen gehen. Wenn die eigene Gesellschaft eine geschlossene war, so war die amerikanische dagegen weit offen – das wusste er, er hatte Filme gesehen, Bücher gelesen, LP s gehört –, und jeder konnte dort tun und lassen, wozu er Lust hatte. Amerika war gefährlich, das schon. Verbrechen, Verkommenheit und Individualismus gärten dort. Aber in Japan war er aus der Schule geflogen – er galt weniger als die burakumin , die Ureinwohner, die den Abfall einsammelten, weniger als die Koreaner, die man im Krieg als Sklaven hergebracht hatte.

Und so heuerte Hiro auf der Tokachi-maru an, dem klapprigsten und rostzerfressensten Kahn, auf dem die

Weitere Kostenlose Bücher