![In den Armen des Eroberers]()

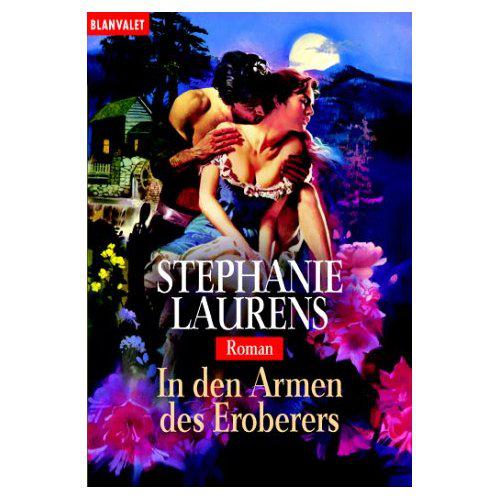

In den Armen des Eroberers

tat. Diesmal allerdings hatte das Schicksal entschieden und sie zu den Claypoles geschickt. Die Claypoles hatten keinen guten Eindruck auf sie gemacht.

Der Wind begann zu kreischen wie ein Gespenst und dann zu schluchzen und zu seufzen. Zweige peitschten, Äste rieben sich aneinander und ächzten.

Honoria zog die Schultern zusammen. Und konzentrierte sich wieder auf die Claypoles – auf Melissa, deren älteste Tochter, die zukünftige Herzogin. Honoria verzog das Gesicht. Melissa war zierlich und irgendwie zurückgeblieben, blaß, um nicht zu sagen farblos. Was ihr Temperament betraf, hatte sie sich die Maxime ›Kinder hört man nicht, man sieht sie nur‹ zu Herzen genommen – sie brachte kaum ein vernünftiges Wort über die Lippen. Ihr einziger Vorzug bestand, soweit Honoria es bisher beurteilen konnte, in ihrer von Natur aus eleganten Haltung – alles andere würde Honoria noch harte Arbeit abverlangen, wenn Melissa den Ansprüchen eines Herzogs genügen sollte.

Ihr Ärger lenkte sie zum Glück ab von dem, was sie nun durch das dichte Blätterdach nicht sehen konnte. Honoria schob die nagende Frage nach der Identität des Herzogs beiseite und beschäftigte sich statt dessen lieber mit den Eigenschaften, die Lady Claypole ihm zuschrieb.

Er war sehr besonnen, ein ausgezeichneter Verwalter seines Landbesitzes, reif, aber nicht alt und den Worten ihrer Ladyschaft zufolge bereit, seßhaft zu werden und seine Kinderzimmer zu bevölkern. Dieser Ausbund an Tugend wies keinerlei Makel auf. Ihre Ladyschaft hatte das Bild eines nüchternen, ernsthaften, zurückhaltenden Individuums gezeichnet, das Neigungen zum Einsiedlertum zeigte. Letztere Beschreibung hatte Honoria selbst hinzugefügt; sie konnte sich lediglich einen einsiedlerischen Herzog vorstellen, der, wie Lady Claypole behauptete, bereit sein würde, um Melissas Hand anzuhalten.

Der Graue zerrte am Halfter. Honoria hielt die Zügel straff. Sie waren an den Einmündungen zweier Reitwege vorbeigekommen, die sich beide in so dichten Wald hineinschlängelten, daß sie schon nach wenigen Metern nicht mehr zu erkennen waren. Die Straße vor ihr beschrieb einen scharfen Bogen nach links. Der Graue warf den Kopf auf und trottete weiter.

Honoria bemerkte, daß die steile Wegstrecke zu Ende war. Da er nicht mehr so schwer zu ziehen hatte, beschleunigte der Graue unverhofft seinen Schritt, und die Zügel glitten Honoria aus der Hand. Fluchend hielt sie sie fester, lehnte sich zurück und versuchte, das Tier zu bremsen.

Der Graue scheute. Honoria schrie auf und riß heftig am Zaumzeug, ausnahmsweise ohne an das empfindliche Maul des Tieres zu denken. Mit wild klopfendem Herzen zwang sie den Grauen zum Anhalten. Und mit zitternden Flanken stand das Pferd plötzlich stocksteif. Honoria legte die Stirn in Falten. Bisher hatte sie noch kein Donnergrollen gehört. Sie ließ den Blick über die Straße schweifen und sah plötzlich eine Gestalt an der Böschung liegen.

Die Zeit stand still – selbst der Wind hielt inne.

Honoria riß die Augen auf. »Lieber Gott!«

Auf ihr Flüstern hin seufzte das Laubwerk; der metallische Geruch von Blut trieb die Straße entlang. Der Graue tänzelte seitwärts; Honoria beruhigte ihn und schluckte den Kloß in ihrem Hals hinunter. Sie mußte sich nicht sonderlich anstrengen, um die dunkle, glitzernde Lache zu identifizieren, die sich neben der Gestalt ausbreitete. Der Mann war erst vor ganz kurzer Zeit niedergeschossen worden – vielleicht lebte er noch.

Honoria ließ sich vom Kutschbock gleiten. Der Graue stand ganz still mit hängendem Kopf. Honoria schlang die Zügel in einen Strauch an der Böschung und zog den Knoten straff. Sie streifte ihre Handschuhe ab und schob sie in die Tasche. Dann wandte sie sich um, holte tief Luft und ging die Straße entlang.

Der Mann lebte noch, soviel wußte sie gleich, als sie sich neben ihn ins Gras kniete. Sein Atem ging schwer und rasselnd. Er lag zusammengekrümmt auf der Seite, sie packte ihn bei der rechten Schulter und drehte ihn auf den Rücken. Daraufhin atmete er etwas leichter, doch Honoria bemerkte es kaum, denn sie starrte entsetzt auf das zackige Loch auf der linken Vorderseite seiner Jacke. Mit jedem Atemzug des Mannes quoll mehr Blut aus der Wunde.

Sie mußte die Blutung stillen. Honoria blickte an sich herab; sie hielt bereits ihr Taschentuch in der Hand, das allerdings für diese Verletzung nicht ausreichen würde. Hastig löste sie den Seidenschal, den sie zu ihrem brauen

Weitere Kostenlose Bücher