![Kill Whitey]()

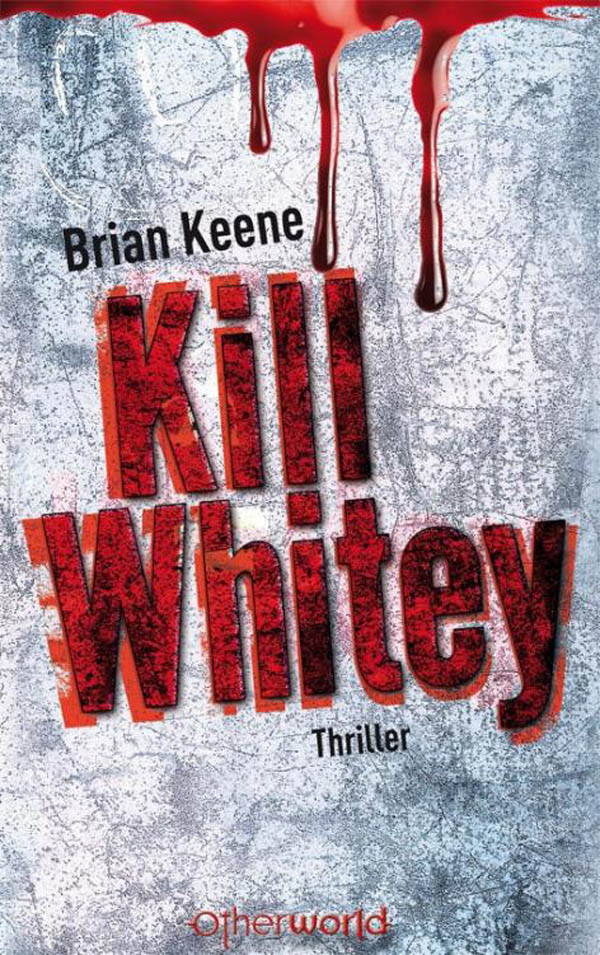

Kill Whitey

Sympathischer Untergang

Ein Vorwort von Christian Endres

Es wäre zu einfach, Brian Keenes Verdienste als Autor darauf zu reduzieren, dass er sich immer wieder möglichst kreative und unterhaltsame Formen der Apokalypse ausdenkt oder dabei geholfen hat, den anhaltenden Zombie-Boom loszutreten.

Dafür ist Keene einfach zu gut.

Das Zombie-Genre mit bösartiger Intelligenz und fauligem Fisch zu revolutionieren, ist eines – die endzeitliche Zielgerade der Verzweiflung jedes Mal von Neuem mit packenden Ideen, eindringlichem Horror und einer Mischung aus funktionierenden Charakterschablonen und echten Protagonisten zu bestücken, etwas völlig anderes. Außerdem geht es um mehr als eine Idee oder einen Ansatz. Es geht um gutes Handwerk, um Charaktere und Dialoge und Atmosphäre, um eine bestimmte Art zu schreiben. Darum, wie man sich innerhalb der Genre- und Spannungsliteratur auf konstantem Niveau bewegt.

Hier hat Keene einigermaßen typische und berühmte Vorbilder, mit denen er längst auf einer Stufe steht, ja längst in einem Atemzug genannt wird: Stephen King, Richard Laymon, Graham Masterton, Jack Ketchum – allesamt Meister des belletristischen Thrills. Und wie sie, haben auch Keene und seine inzwischen äußerst erfolgreichen Bücher eine bestechende Komponente:

Ihre Stimme.

Egal ob King, Ketchum oder Keene – als Leser baut man schnell eine Verbindung zu den jeweiligen Protagonisten auf. Autoren wie Keene sind für gewöhnlich ganz nah am Geschehen dran, und wenn uns ihr Hauptcharakter seine Erlebnisse nicht sogar selbst schildert, sind die Könige des Nervenkitzels quasi ständig am Zoomen.

Romane dürfen – so wie »Kill Whitey« – natürlich auch mal mit einer ruhigen Nahaufnahme von Kumpels beginnen, die Mist labern. Trotzdem ist es entscheidend, dass wir uns selbst während solch einer eher langsamen Auftaktphase schnell mit der Erzählstimme und dem Hauptdarsteller anfreunden und eine Verbindung zur Geschichte herstellen können. Das ist beim Akklimatisieren mit einem neuen Buch oder einer neuen Kurzgeschichte schon die halbe Miete, damit uns das Geschriebene bis zum Schluss gefällt, egal was für Entwicklungen Handlung und Figuren unterwegs durchlaufen werden.

Brian Keenes Geschichten haben immer höllisch sympathische Hauptdarsteller und Erzählstimmen, häufig eben sogar Ich-Erzähler. Ganz klar: Der Kontakt zwischen seinen Figuren und dem Leser ist Keene wichtig. Und egal ob Larry in »Kill Whitey«, Jim in »Das Reich der Siqqusim«, Teddy in »Die Wurmgötter«, Steve in »Der lange Weg nach Hause«, Lamar in »Totes Meer« oder der geisterhafte Ich-Erzähler in der grandiosen, auf verfault-ektoplasmatische Art und Weise romantischen Kurzgeschichte »The Wind Cries Mary« in Christopher Goldens herausragender Zombie-Anthologie »The New Dead« – meistens weiß man schon nach den ersten zwei, drei Seiten, ob einem die Stimme von Keenes Geschichte gefallen und sympathisch sein wird, oder nicht.

Bislang hat mir der Tonfall von Keenes Büchern immer gefallen.

Was auch daran liegt, dass Keene uns niemals zu blenden versucht. Bei ihm geht es nicht um avantgardistisches Getue, sondern um geradlinige Unterhaltung und einen möglichst direkten Draht zwischen Leser und Story (obwohl sich selbst jemand wie Larry ab und zu für grimmigen Humor oder kleine Lebensweisheiten erwärmen kann – was dann aber stets angenehm natürlich wirkt und den Ton eines knackigen Romans wie »Kill Whitey« nur noch vereinnahmender macht).

»Kill Whitey« ist sowieso ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig ein sympathischer Erzähler ist. Besonders gut sogar deshalb, weil »Kill Whitey« in dieser und anderer Hinsicht zwar ein waschechter Keene ist, allerdings ohne Zombies und globale Endzeitstimmung auskommt. »Kill Whitey« ist in erster Linie ein Thriller, der irgendwann ein interessantes übernatürliches »Superschurken-Element« ins Spiel bringt, das zu einem ultimativen Konflikt – einem hochkonzentrierten Schlagabtausch zwischen zwei äußerst ungleichen Gegnern – führt. Dennoch hat auch »Kill Whitey« wieder diesen für Keene typischen, erzsympathischen Tonfall und einmal mehr einen Ich-Erzähler, mit dem man schon nach kurzer Zeit bereitwillig leidet und mitfiebert.

Jemanden, den man einfach verdammt gut leiden kann.

Larry ist kein Held und auch kein Superman (schon als Junge las er symptomatischerweise die Comics mit Marvels Antihelden Moon Knight). Doch Supermänner – Männer aus Stahl –

Weitere Kostenlose Bücher