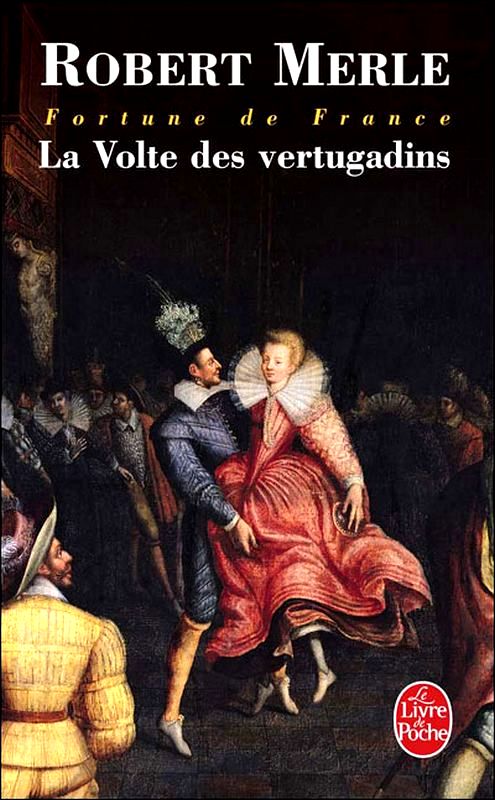

La Volte Des Vertugadins

incessante de mes pensées, pendant laquelle mon corps, se tournant

et se retournant sans cesse, rendait impossible tout ensommeillement.

Cette sieste-là était la cinquième que je passais sans

Toinon. Je les avais comptées, comme le prisonnier compte les jours sur les

murs de sa cellule, et je pris ce jour-là la résolution de mettre un terme à

une comptabilité d’autant plus stupide qu’elle ne débouchait sur aucun espoir.

Toinon, dans la maison, était devenue invisible. Et m’en

étant étonné auprès de La Surie, j’appris de lui qu’elle travaillait dans la

journée à remettre en ordre les affaires de Maître Mérilhou, mais que par

décence elle revenait chez nous à la nuit tombée pour y dormir, son mariage ne

se devant célébrer qu’à la fin du mois.

Cela me causa une petite peine supplémentaire de ne plus

même la voir, je le confiai à La Surie et toute la consolation que j’en eus fut

un proverbe périgourdin qu’il me cita : « Un renard prend plaisir

à voir passer une poule, même quand il ne peut pas l’attraper. » Cette

sagesse paysanne ne me fut d’aucun secours et je le lui dis. « Mais

qu’avez-vous à penser à Toinon ? reprit-il. Pensez plutôt à votre

maîtresse d’allemand ! » Il va sans dire que je pensais aussi à elle,

mais je ne laissais pas d’apercevoir qu’il y avait une différence entre le

souvenir que la chair garde des enchériments qu’elle a vécus, et une aspiration

qui se nourrit de regards, de sourires et de quelques mots caressants. Cette

espérance, certes, m’occupait l’âme davantage, mais elle n’était point si

concrète.

Je me gardai bien de confier ce sentiment à La Surie, il

m’eût répondu par un autre proverbe qu’il affectionnait : « Certes,

certes ! mon beau neveu ! Et n’est-ce pas bien naturel ! “ Un

homme ne mange pas son rôt à la fumée !” » Ce qui voulait dire,

j’imagine, que la fumée du rôt ne remplace pas le rôt.

La Surie m’appelait « mon neveu » et non plus

« mon mignon », et cela à ma demande. Car bien que le mot

« mignon », depuis la mort d’Henri III, eût perdu son acception

péjorative, je le trouvais minimisant pour la sorte de grand homme que j’étais

en train de devenir : truchement secret de Sa Majesté, et cavalier

servente d’une haute dame.

La mésaise et la mélancolie dont je pâtissais n’étaient rien

encore : le mercredi, la foudre me frappa. Ce matin-là, révisant la leçon

d’allemand que j’avais si mal apprise le vendredi de la semaine précédente, je

fus interrompu par un petit vas-y dire qui m’apporta, non pas un mot, mais une

lettre de ma Gräfin. La voici :

« Monsieur,

« Quand vous recevrez cette lettre-missive, je serai

partie depuis quelques heures pour Heidelberg, étant rappelée dans le Palatinat

par la santé de mon père, lequel est vieil et mal allant. Je reviendrai à coup

sûr en Paris, ville à laquelle m’attachent les liens que vous n’êtes pas sans

connaître, mais ne saurais, hélas, dire quand. On me laisse craindre une issue

malheureuse à l’intempérie de mon père, et si ces craintes se réalisent,

j’aurai à faire face à des difficultés familiales qui me retiendront dans le

Palatinat tout le temps qui sera nécessaire pour les résoudre. Cela risque

d’être long, bien trop long à mon goût, la raison en étant que j’ai acquis la

conviction que je ne saurais jamais être heureuse ailleurs qu’en Paris.

Continuez, je vous prie, à étudier l’allemand pour la beauté de la langue, mais

aussi pour l’amour de moi, qui penserai souvent à vous dans ma docte et austère

Heidelberg.

« Je suis, Monsieur, votre affectionnée servante,

Ulrike von

Lichtenberg. »

Mon père entra comme j’achevai de lire cette lettre, et me

vit dans les larmes.

— Mais qu’est cela ? Qu’est cela ? dit-il,

fort étonné.

Je lui tendis la lettre, qu’il lut, relut et relut encore,

s’attachant quasiment à chaque mot.

— J’entends bien, dit-il, que vous puissiez vous sentir

fort dépit de cette longue absence, juste au moment où vous pensiez aborder

heureusement aux rivages que vous convoitiez. Mais il y a des expressions qui,

pour prudentes qu’elles soient, devraient vous ravir. Ulrike parle de Paris

comme d’une ville à laquelle l’attachent « des liens que vous n’êtes

pas sans connaître ». Ou encore : « J’ai acquis la

conviction que je ne saurais jamais

Weitere Kostenlose Bücher