![ROD - Die Autobiografie]()

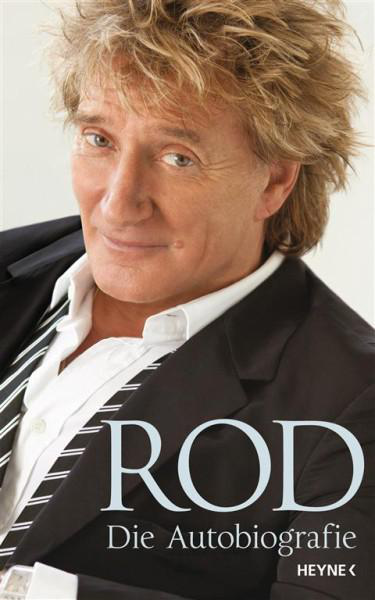

ROD - Die Autobiografie

nichts hat mich so bis in die Grundfesten erschüttert wie das Dylan-Album. Ich spielte es immer wieder auf der Familien-Musiktruhe ab. Deren Anzeige versprach Sender aus exotischen Orten wie Moskau oder Kabul, ohne sie je zu empfangen. Doch als sich die Schallplatte in ihrer hölzernen Gruft drehte, schien für meine jungen Ohren etwas in der Färbung der Stimme und in den geheimnisvollen Songtexten aus weiter Ferne zu kommen. Für mich war es der Klang von Amerika. Er barg alles, was ich für amerikanisch hielt. Dylan sang »Talkin’ New York«, und ich wollte umgehend dorthin abhauen. Nicht um meinen Eltern einen Schreck einzujagen – dafür liebte ich sie zu sehr –, sondern um die Welt der Möglichkeiten zu erleben, die in dieser Musik enthalten zu sein schien, die Weite und Offenheit von Amerika. Diese Aufnahme erweiterte nicht meinen Horizont, durch sie bekam ich überhaupt erst einen. Kein anderes Album hatte seitdem eine solche Wirkung auf mich.

Ich wollte in der Lage sein, diese Songs zu singen und zu spielen, um vollkommen darin aufzugehen. Ich hatte 10 Pfund gespart, lieh mir 30 von meinem Bruder Bob und kaufte mir eine anständige Akustikgitarre mit Stahlsaiten, eine Zenith aus einem Musikladen namens Ivor Marants im Londoner West End. Im Gegensatz zu meiner ersten Gitarre hatte sie die angenehme Eigenschaft, sich nicht ständig zu verstimmen – und ich hatte, halleluja, endlich das Stimmen gelernt. Ich besaß nun auch einen Kapodaster, den ich über die Saiten spannen konnte – für mich damals der Gipfel musikalischer Raffinesse. Von irgendwoher ergatterte ich außerdem eine Mundharmonika samt Halter, sodass ich die Dylan-Nummer voll durchziehen konnte.

Es verging mindestens ein Jahr, bevor mir irgendjemand erklärte, dass man eine Mundharmonika nicht nur blasen, sondern auch ziehen kann, ja, dass sich erst in der Kombination aus Blasen und Ziehen das einzigartige Ausdruckspotenzial des Instruments entfaltet. Bis dahin hatte ich nur hineingeblasen und damit geklungen wie ein Hühnchen, das immer wieder gewürgt wird. Aber hey, das nennt man Lernprozess.

An manchen Tagen musste mein Vater nach Islington fahren, um Ware zu bestellen. Dann vertrat ich ihn im Laden. Sobald er weg war, hängte ich das »Geschlossen«-Schild in die Tür, setzte mich in den winzigen Hinterhof neben die Hoftoilette und versuchte, Dylans Songs auf der Gitarre zu meistern. Was ziemlich schwierig war, da ich nicht besonders gut spielen konnte. Den Gesang allerdings bekam ich einigermaßen hin. Ich verbrachte Stunde um Stunde damit, diese Lieder zu lernen, bis mir irgendwann einfiel, dass Dad gleich zurückkommen würde. Dann legte ich die Gitarre weg und öffnete schnell wieder den Kiosk. Dad sagte immer: »Verflixt, du hast ja nicht viel eingenommen heute.« Und ich antwortete: »Es war ziemlich ruhig. Kaum Kundschaft.«

Und so, mit Dylan im Kopf und einem ziellosen jugendlichen Aufbegehren im Herzen, begann meine persönliche Beatnik-Phase. Der entscheidende erste Schritt? Extremer Haarwuchs. Es ist schwer, den Leuten heute klarzumachen, in welchem Maße lange Haare 1962 in Großbritannien tatsächlich schockierten. In einem immer noch sehr einheitlichen, gleichförmigen Land wirkten lange Haare, als gäbe man alle gesellschaftlichen Werte auf – es war wie ein Akt grotesker Rebellion, eine zutiefst kränkende Zurückweisung von allem, was richtig und anständig war. Als ich den Bilderrahmen-Job in North Finchley hatte, gab es dort drei oder vier Typen mit richtig dicken, schulterlangen Locken. Wenn ich mit ihnen die Straße entlangging, erzeugte der Wirbel, den sie verursachten, ein Kribbeln auf meiner Haut. Die Leute wechselten tatsächlich die Straßenseite. Dabei hatten diese Jungs nichts Bedrohliches oder Aggressives an sich. Nur lange Haare. Das genügte.

Also ließ ich mir die Haare wachsen. Das kam mir vor wie ein Schritt in die richtige Richtung. Ich fand, dass langes Haar toll aussah, und die Reaktionen darauf gefielen mir noch besser. Dann hörte ich auf, meine Haare zu waschen, damit sie noch strähniger wurden. Und bald wusch ich mich gar nicht mehr. Gestank war ein wichtiger Teil der Beatnik-Identität, so wie ich sie verstand – oder wie wir sie uns zumindest aufgrund der spärlichen Informationen über die Beatnik-Kultur, die aus Amerika herüberschwappten, vorstellten. Man war kein echter Beatnik ohne Dunstwolke. Also gab ich das Baden auf und wusch meine Kleidung nicht mehr: mein

Weitere Kostenlose Bücher