![Wanderungen Durch Die Mark Brandenburg: Band 3, Havelland]()

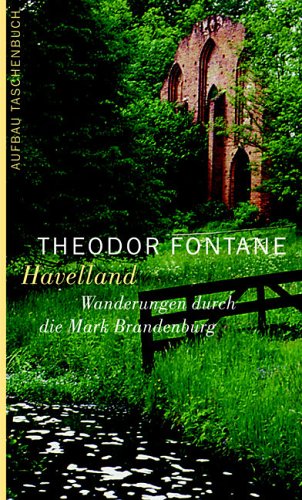

Wanderungen Durch Die Mark Brandenburg: Band 3, Havelland

verbraucht.

So ließ ich denn dies Buch binden, und heute, den 1. August 1787, schreibe ich dieses. Ich bezeuge hiermit vor dem Allwissenden, daß ich nur Wahrheit schreiben will, es betreffe meine Zeit, oder es betreffe die alten einzelnen Papiere. Moritz«

Nun beginnt er.

Sich in seinen Aufzeichnungen zurechtzufinden ist nicht leicht, da er Zurückliegendes und Gegenwärtiges, Biographisches und Kritisch-Betrachtendes, Allgemeines und Persönliches, Kirchliches und Wissenschaftliches, Fahrlander Vorkommnisse und Vorkommnisse in den Filialen, oft ohne Scheidung und Übergänge, hintereinander fort folgen läßt. Liest man aber liebevoll und wiederholentlich, so klärt sich zuletzt das Bild, die ganze Gegend: Fahrland und Satzkorn, Sacrow und Marquardt, Uetz und Döberitz, die Gutsherrschaften und Amtmänner, die Pastoren und Küster, die Beziehungen zu Potsdam und Sanssouci – alles tritt einem entgegen, und es wird einem zu einer eigentümlichen Freude, eine Zeit, die doch beinahe hundert Jahre zurückliegt, so bis in die kleinsten Züge hinein aus dem Grabe steigen zu sehen. Neben dem Inhaltlichen ist die »Chronik« auch sprachlich interessant. Es kommen Wendungen darin vor, die man für ganz modern halten möchte, beispielsweise wie »légère« oder »fidèle« oder »Schmu machen«. Dann wieder heißt es: »der Graf hatte viel nach mich gefragt«, und gleich darauf: »nach mich hatte er nicht gefragt«. Dies ist aber nicht als ein Zeichen mangelnder Bildung zu nehmen; Pastor Moritz war sehr gescheit, ein Gelehrter, ohne Pedant zu sein.

Über den Gang seines Lebens wird seine Autobiographie, die wir ebenfalls der »Chronik« entnehmen, Auskunft geben. Hier nur einige Vorbemerkungen.

1774 erhielt er die Pfarre. Das Jahr vorher war Pastor Schmidt, sein Amtsvorgänger, gestorben. Er traf die Witwe (die Mutter Schmidts von Werneuchen) noch im Pfarrhause an. Es war eine hübsche Frau, in der Mitte der Dreißiger, mit viel Familienanhang und Freundschaft. Diese ganze »Schmidtsche Coterie« hatte Pastor Moritz, den man einfach als einen »armen Teufel« und zugleich als einen bloßen Eindringling ansah, von Anfang an gegen sich. Die Coterie hoffte ihn stürzen zu können. Man hatte sich aber sehr in ihm verrechnet. Er war sittenstreng, tapfer, gescheit, voll moralischer Kraft und Energie; so focht er denn seine Kämpfe siegreich durch, behauptete sich gegen immer neue Kabalen, die von Amtmanns- und Pastorenfrauen (alles war versippt und verschwägert) gegen ihn ins Werk gesetzt wurden, aber er mußte seinen Sieg mit dem Frieden seines Lebens bezahlen. Er kam aus der Mißstimmung nicht heraus.

Ein Teil der Schuld lag bei ihm. Er war eine herbe Natur; sein Auftreten konnte nicht versöhnen. Er hatte nichts Verbindliches, er machte keine Konzessionen, er akkomodierte sich in nichts. Er focht gegen den Teufels- und Gespensterglauben, den sich die Fahrlander nicht nehmen lassen wollten, mit Heftigkeit, er drang ihnen das neue Gesangbuch auf im Gefühl seines auf die Matrikel gestützten Rechts einerseits und seiner geistigen und sittlichen Überlegenheit andrerseits, ja, ließ es sie wohl gelegentlich auch fühlen, daß er sie für »dumme Kerle« halte. Er mochte recht haben. Ein eigentlich geistiger Hochmut tritt einem nirgends entgegen.

Man war ihm nie zu Willen, man gab dem Küster reichlich und entzog ihm ebensoviel, als man jenem bewilligte; man besserte nichts aus; er mußte schwitzen und frieren; schließlich entdeckte er auch, wie mächtig die Hintertreppeneinflüsse waren, bis hoch hinauf.

Sein besonderes Unglück war, daß er einen splendiden, gut situierten, die Dinge leichtnehmenden Vorgänger gehabt hatte, der fünf gerade sein ließ und auf den nun beständig hingewiesen wurde. Dies tat vor allem der Küster, der – als ein Überbleibsel aus der »Schmidtschen goldenen Zeit« – von der Gemeinde bevorzugt wurde, der eitel, hochmütig war, sich emanzipierte, über Land reiste, wenn er wollte, und Schule hielt, wenn er wollte, der sich impertinent gegen den Pastor stellte und sich so stellen durfte , weil die Bauern, denen er immer zu Diensten war, ihm den Rücken deckten. Die Tagebuchblätter geben ein »Dorfidyll«, das alles andere eher war als idyllisch.

Eines gewissen sprachlichen Interesses dieser Chronik haben wir schon erwähnt; auch noch ein Wort über die Schreibweise. Sie ist kurz, kernig, von großer Klarheit und Durchsichtigkeit. Wo der Verfasser sich ausführlicher gibt, ist

Weitere Kostenlose Bücher