![Was Bleibt]()

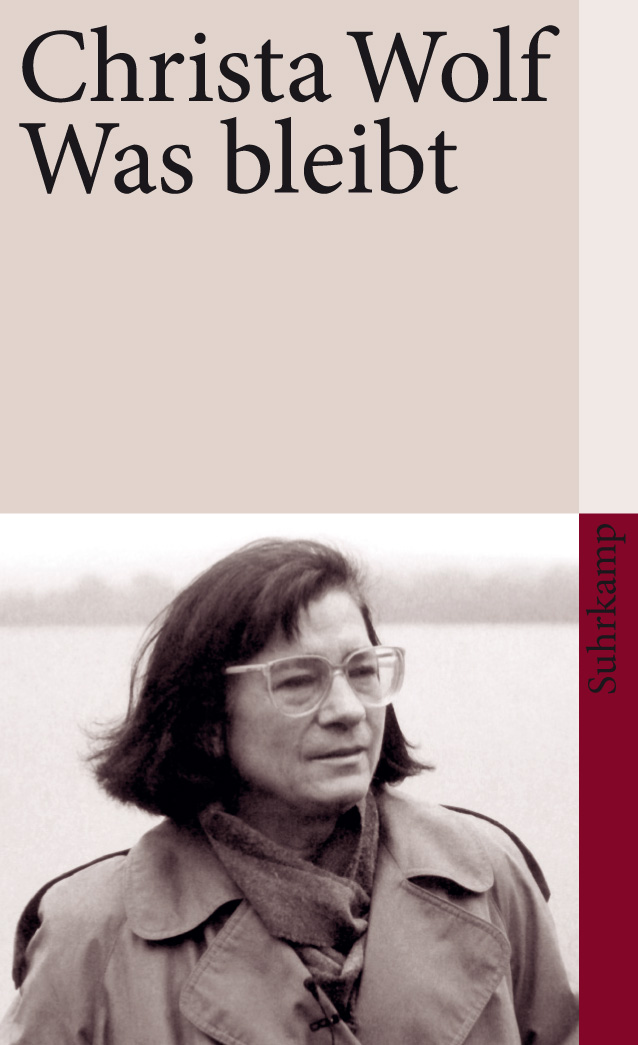

Was Bleibt

mein alter Freund Jürgen M., der seine jungen Männer so lange ergebnislos vor unserer Tür herumstehen ließ, sich eine solche Bereicherung meiner Akte etwas kosten ließe. Denkbar schon, sagbar nicht. Unsagbar. Unaussprechlich.

Also gehen wir.

Einen Moment noch. Der Clubhausleiter wollte nun doch noch Gelegenheit nehmen, zusammenfassend festzustellen, daß er den Abend im großen und ganzen für durchaus gelungen halte und daß die unliebsamen Zwischenfälle am Rande die Kollegin Schriftstellerin ja gar nicht betroffen hätten. Am besten, sie vergäße sie überhaupt möglichst schnell. Dies fand die Kollegin K. auch, klirrenden Schildes und bebenden Kinns. Die Augen fest auf ihren Chef geheftet, formulierte sie den Satz vor, den sie in ihren Bericht hineinschreiben würde: Die Lesung verlief normal, in einer aufgeschlossenen Atmosphäre und zur Zufriedenheit des Publikums.

So ist es, sagte ihr Chef.

Ich ging, flankiert von den jungen Leuten. Jemand brachte mir die Blumen nach, die ich liegengelassen hatte. Die beiden begleiteten mich bis zum Auto; ist schon besser, sagte der Junge. Viel redeten wir nicht. Die Draußenstehenden seien wirklich friedlich gewesen, friedlich und unprovokativ. Man habe miteinander geredet. Sie beide zum Beispiel – sie hätten sich dabei überhaupt erst kennengelernt.

Schön, sagte ich.

Ich sei jetzt wohl müde.

Ja.

Ob es eine gute Diskussion gewesen sei.

O doch. Es ging um Zukunft, wissen Sie. Was bleibt.

Was bleibt.

Ich mußte lachen. Ich wußte, es war gefährlich, wenn ich jetzt anfing zu lachen. Ich schaffte es, aufzuhören. Die jungen Leute stellten fest, daß sie beide den gleichen Heimweg hatten. Auf ein andermal, sagte ich, stieg ins Auto und fuhr los. Ich dachte nichts weiter, als daß ich müde war.

Und wenn sie nun wirklich welche von den Jungen auf ihre Lastwagen geladen und mitgenommen hätten. Und wenn sie nun... Jetzt waren wir soweit. Ich konnte nichts mehr tun. Kaltgestellt nennt man das. Mit dem Rücken an der Wand.

Um diese Zeit gibt es keinen Verkehr mehr in der Oranienburger, erst recht nicht in der Tucholskystraße. Ich fuhr mechanisch und parkte in der ersten Reihe auf dem großen Parkplatz, unseren Fenstern direkt gegenüber, unmittelbar neben dem Auto, in dem zwei junge Herren saßen und rauchten. Dieses Auto mochte bei Tageslicht blau sein. Dunkelblau. Soll es. Solln sie. Bei Tageslicht und auch nachts, sommers und winters.

Es war dreiundzwanzig Uhr fünf.

Die Wohnung war dunkel und still. Ich ging durch alle Zimmer, barfuß, und knipste alle Lampen an. In der Küche stellte ich die Gerbera ins Wasser. Ich starrte in die Bildröhre auf den Ansager, der mir Gute Nacht wünschte und entschwand.Ich musterte die Schallplatten durch. Exsultate Jubilate. Was soll das mir. Was mir das schmerzlich geliebte »Fremd bin ich eingezogen«. Fremd zieh ich wieder aus.

Nichts trifft.

An den Bücherregalen entlangstreichen, sogar die Trittleiter nehmen, die oberen Reihen durchforschen, hier einen Buchrücken antippen, da einen Titel ausprobieren. Nichts geht mehr. Alle guten Geister, sogar meine Heiligen, hatten mich verlassen. Einzelne Zeilen mochte es noch geben. Mit meinem Mörder Zeit... Das ging. Mit meinem Mörder Zeit bin ich allein.

Ins Bad gehen, in den Spiegel starren, den ich nicht zerschlagen konnte, weil sie ihn vor mir zerschlagen hatten. Die Weichen waren gestellt. Der Gang betoniert, durch den sie uns treiben würden. Ins Zimmer zurückgehn, das Radio anstellen. Den Konfektkarton auswickeln, den der weißhaarige Mann mir geschenkt hatte. Die Karte lesen, die dabeilag. Der Mann war also ein Pfarrer und wünschte mir Gottes Segen. Bei lauter Radiomusik, Schlager, saß ich und aß ein Stück Konfekt nach dem anderen, bis der Karton halb leer war.

Was jetzt.

Das Telefon klingelte. Es war Mitternacht. Meine älteste Tochter hatte von einem Freund erfahren, was los gewesen war. Einer von denen, die draußen gestanden hatten. Sie hätten nicht provoziert,sollte sie mir sagen. Wirklich nicht. Sie seien ganz gut gelaunt und heiter gewesen. Sie hätten mir keine Schwierigkeiten machen wollen. – Weiß ich doch. – Aber wie klingt denn deine Stimme. – Normal, nehme ich an. – Manchmal, sagte meine kluge älteste Tochter, müsse man sich einfach am eigenen Schopf packen und sich ein paar Jahre voraus versetzen. – Ach. Das sei also ihr Rezept. Warum sie nicht im Bett liege, sondern zu nachtschlafender Zeit in der Weltgeschichte

Weitere Kostenlose Bücher