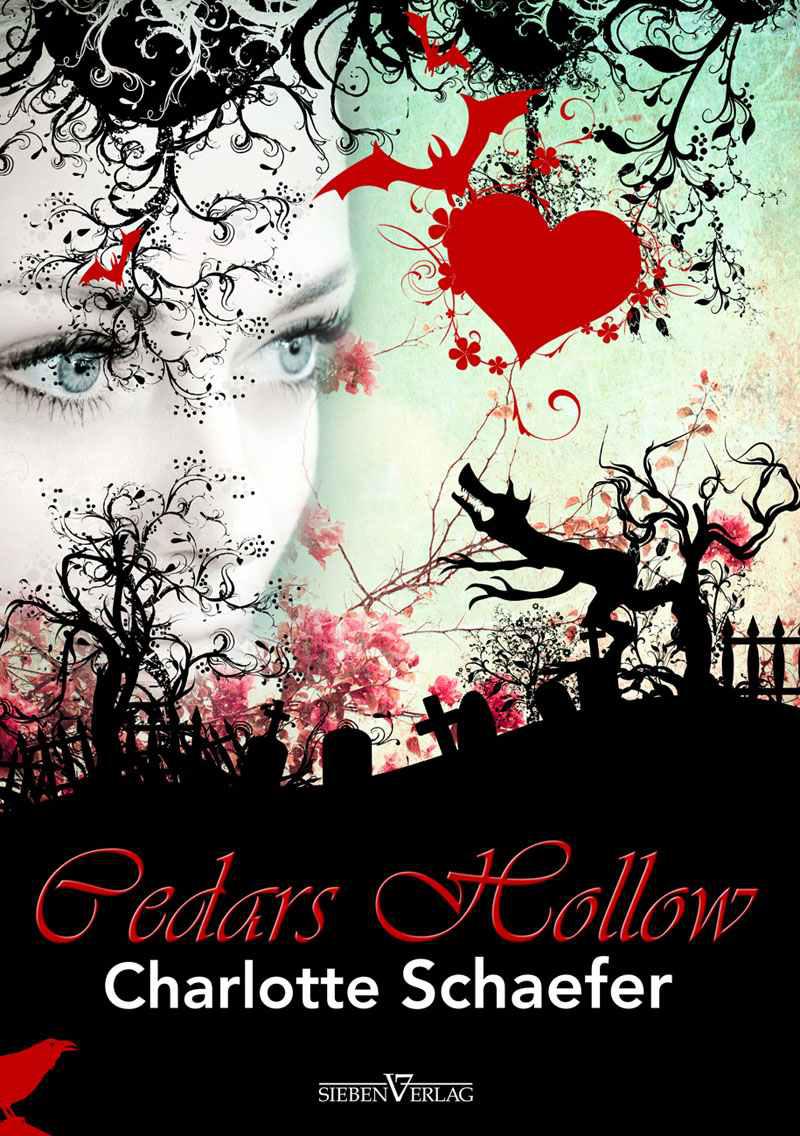

![Cedars Hollow (German Edition)]()

Cedars Hollow (German Edition)

zum Schulpsychologen, meinst du nicht auch?“

Nach der Schule ging ich nicht sofort nach Hause, sondern machte einen Umweg. Ich wollte Mom besuchen.

Das Wetter war kalt für Oktober, aber es regnete nicht. Ich ging etwas schneller und schlang die Arme um meinen Obe r körper. Nach wenigen Minuten fühlte sich mein Körper taub an.

Mir kam der Gedanke, wie es wohl wäre, jetzt an einem anderen Ort zu sein, weit entfernt vom ewig grauen, englischen Alltag. Seit dem Tod von Mom schien ich ohnehin nicht mehr nach Cedars Hollow zu gehören. Was hielt mich überhaupt noch hier? Ich sehnte mich nach anderen, abenteuerlicheren Orten, nach Ländern wie Indien und Japan. Oder Ägypten.

Bei dem Gedanken an diese warmen, hellen Orte glaubte ich fast, die kribbelnde Hitze der Wüstensonne auf meiner Haut zu spüren, und mir wurde etwas wärmer. Erst, als das vertraute Bild meiner Mu t ter zurückkehrte, verschwamm die Wüste vor meinen Augen.

Wir hatten uns so gut verstanden, so viel Spaß miteinander gehabt. Meine Mom war der wichtigste Mensch in meinem L e ben gewesen. Wenn ich traurig gewesen war, hatte sie es immer geschafft, mich wieder aufzuheitern, meist mit Hilfe von Sch o kolade oder Tee. Ich lächelte bei dem Gedanken. Sie hatte mir gezeigt, wie wertvoll ein kleiner, ruhiger Augenblick sein kon n te.

Ich überquerte die Hauptstraße ohne mich umzusehen, den Blick starr nach vorne gerichtet. Wie aus weiter Ferne hörte ich ein lautes, nervenaufreibendes Hupen und das Geräusch quietschender Bre m sen. Als ich endlich aufsah, bemerkte ich das Auto, das etwa einen Meter von mir entfernt zum Stehen kam. Durch die blanken Sche i ben sah ich die Autofahrerin, die mir einen halb entsetzten, halb zo r nigen Blick zuwarf und mir mit einer Hand bedeutete, schnell von der Straße zu verschwinden.

Ich setzte meinen Weg fort, bis sich schließlich grau und trostlos die Friedhofsmauer vor mir erstreckte. Ich öffnete das schmiedee i serne Eingangstor und betrat den Friedhof.

Mich empfing nichts weiter als das Schweigen der Toten und das Krächzen eines Raben, der auf einem kahlen Baum saß. Im Gehen hatte ich das Gefühl, als beobachtete er mich.

Das Grab meiner Mutter war ganz am Ende des Friedhofs. Eine rote Rose lag darauf und bildete einen erschreckenden Kontrast zu der dunklen, fast schwarzen Erde. Ich strich mit meinen Fingerspi t zen über den glatten, kalten Grabstein. Die Gewissheit, dass ich me i ne Mom nie wiedersehen würde, floss wie Gift durch meine Adern. Es ergab keinen Sinn. Es war zu viel.

„Mom“, flüsterte ich. „Ich … ich schaff das nicht allein.“

Aber du bist allein , flüsterte der Wind zurück.

Dad war in seiner eigenen Trauer gefangen, er konnte mir nicht helfen. Und meine wenigen Freunde fürchteten sich offensichtlich davor, dass ich durchdrehen könnte. Ich wusste natürlich, dass sie nicht aus böser Absicht nicht mehr mit mir redeten, sondern weil sie dachten, dass ich Ruhe brauchte, um wieder zu mir zu finden. Sie konnten ja nicht wissen, dass ich durchaus etwas Trubel hätte gebrauchen können.

Ich weiß nicht, wie lange ich vor dem Grab meiner Mutter stand, die Gedanken düster und verloren. Als ich wieder zu mir kam, hatte sich etwas verändert. Ich war nicht mehr allein. Auf dem Kiesweg, der über den Friedhof führte, stand ein Junge.

Ich erkannte ihn augenblicklich, obwohl ich ihn zuvor nur ein ei n ziges Mal gesehen hatte. Es war der unscheinbare Junge mit den rö t lich braunen Haaren, den ich auf der Beerdigung meiner Mutter ges e hen hatte, kurz bevor mir schwarz vor Augen g e worden war. Mit Unbehagen stellte ich fest, dass er auch die s mal in meine Richtung blickte. Schnell schaute ich zur Seite und machte Anstalten zu gehen. Das bedeutete allerdings, dass ich an ihm vorbeigehen musste, was mir unangenehm war.

Ich rang eine Weile mit mir, doch schließlich blieb mir nichts and e res übrig. Ich vermied es, ihn direkt anzusehen, und b e schleunigte meine Schritte.

„Hi“, sagte er, als ich an ihm vorbeiging.

Ich zögerte und hielt bewusst Abstand zu ihm. „Ja?“

Er war ungefähr in meinem Alter, ich schätzte ihn auf neu n zehn. Sein Gesicht war blass. Aus der Nähe sah ich, dass er nicht so u n scheinbar aussah, wie ich gedacht hatte. Seine Stirn war hoch und gewölbt, seine Züge eindringlich. Ein rötlicher Schimmer lag in se i nen großen, mit hellen Wimpern umrah m ten Augen.

„Mein Beileid“, sagte er ernst.

Ich wusste nicht, was ich erwidern

Weitere Kostenlose Bücher