![Das Albtraumreich des Edward Moon]()

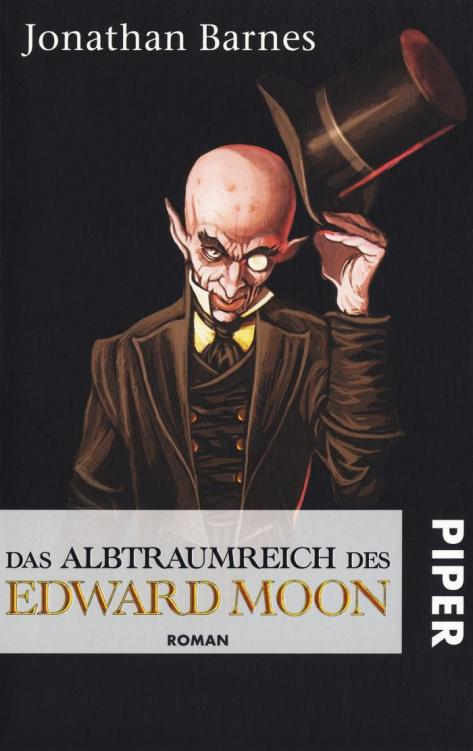

Das Albtraumreich des Edward Moon

leichten

Reinigungsaufgaben beschäftigen.

Es ist mir ein Quell der Sorge, dass ich seit

ihrer Abreise nichts mehr von den Pantisokraten gehört oder gelesen habe.

Vergeblich habe ich die Zeitungen durchsucht und die Wärter und Ärzte gebeten,

auf jedes entsprechende Gerücht zu achten, das ihnen in der Welt draußen zu

Ohren kommt, aber bisher hat es den Anschein, als wären meine Jünger

verschwunden. Schade. Ich hätte sehr gern erfahren, wie schließlich alles

ausgegangen ist.

Als ich Edward Moon zum letzten Mal sah, hatte er

sich just an jenem Morgen von ihnen allen verabschiedet und war, gleich nachdem

er ihnen vom Kai aus nachgewunken hatte, stehenden Fußes zu mir gekommen. Ich

fragte ihn, ob Charlotte mich erwähnt hatte, und er verneinte umgehend und

nachdrücklich. Doch etwas an seinem Verhalten, verbunden mit der verdächtig

raschen Antwort, überzeugte mich, dass er log. Er verriet mir nur, dass es beim

Abschied wiederum Tränen und gegenseitige Beschuldigungen gegeben hatte. Es

war, wenn ich es recht verstanden habe, ein Abschied für immer.

Moon eröffnete mir, dass er vorhatte, auf Reisen

zu gehen. Zwischen uns hatte sich in all den Monaten unserer regelmäßigen

Gespräche ein gewisser Respekt entwickelt, der uns nunmehr in die Lage

versetzte, einander wie zivilisierte Menschen Adieu zu sagen und fast

freundschaftlich die Hände zu schütteln. Ich sagte ihm, dass ich plante, eine

vollständige Schilderung all dessen, was geschehen war, schriftlich niederzulegen,

worauf er antwortete, ich sollte genau das tun, wonach mir der Sinn stand.

Das Letzte, was ich von ihm hörte, war, dass er

sich nach Afrika begeben hatte, wo er ausgedehnte Reisen unternahm und

irgendwann so etwas wie einen Bund mit einem bestimmten Stamm von Eingeborenen

einging. Soweit mir bekannt ist, müsste er immer noch dort leben. Was mich

wieder an zwei Zeilen des Dichters denken lässt:

Und nichts mehr hörte man von ihm,

jedoch

Er lebte unter Wilden, bis er schließlich starb.

Ich habe jetzt sehr viel Zeit zur

Verfügung. Meine Gastgeber zeigen sich weiterhin entgegenkommend, und so

gestattete man mir einen Platz zum Schreiben mit ausreichend Licht, sowie eine

begrenzte Menge Kanzleipapier und einen einzigen Bleistift. Leider keine Feder –

ich habe schon des Öfteren um Tintenfass und Schreibfeder gebeten, doch es gibt

hier irgendeine lächerliche Vorschrift betreffend spitze und scharfe

Gegenstände. Man hält mich nicht ab von meiner Arbeit, obwohl man mir jeden

Abend alles zur sicheren Aufbewahrung abnimmt. Ich habe den Eindruck, dass

meine erzählerischen Fähigkeiten zusammen mit dem Fortschreiten der Geschichte

gewachsen sind, und bin daher etwas in Sorge, weil die ersten Abschnitte im

Vergleich zu späteren Kapiteln vermutlich dilettantisch und plump wirken. Ich

habe mich wiederholt erkundigt, ob man mir nicht erlauben könnte, das

vollständige Manuskript zur Überarbeitung oder für mögliche Klarstellungen in

die Hand zu bekommen. Doch bislang wurde mir diese Bitte stets abgeschlagen.

Zweifellos können Sie aus der

nüchternen Art und Weise dieses Berichts schließen, dass ich kein Mann bin, der

zu überbordender Phantasie neigt. Dennoch beunruhigt mich seit kurzem ein immer

wiederkehrender Traum.

Dieser gleicht jedoch nicht den üblichen

Träumen – kein Wirrwarr von aus großer Tiefe hervorgewühlten

Erinnerungsfragmenten und halb vergessenen Gesichtern, kein nichtssagendes

Kaleidoskop von unmöglichen Nebeneinanderstellungen oder Widersinnigkeiten. Und

auch die Einzelheiten des Traums verblassen am Morgen nicht, um allmählich ganz

zu verschwinden, sondern alles bleibt mir noch lange nach dem Aufwachen im

Gedächtnis und nimmt mit der Zeit eine solche Dauerhaftigkeit und Dichte an,

dass ich mich frage, ob das, was ich gesehen habe, nicht nur die Phantasie des

Schlafes ist, sondern ein Stück Wirklichkeit. Die Wahrheit.

Jedes Mal geschieht dasselbe. Es beginnt tief in

einem Wald. Alles Licht, das durch das Blätterdach der Bäume dringt, ist von

tiefem Grün, über den Köpfen kreischen fremdartige Vögel, und unsichtbare

Geschöpfe huschen durch den dichten Bewuchs am Boden. Ich sehe zwölf

Menschen – sechs Männer, sechs Frauen – sich durch den Wald

vorankämpfen. Sie müssen sich häufig den Weg durchs Unterholz freihacken, doch

sind sie wunderbarerweise stets bestrebt, paarweise zu gehen – in

Zweierreihen wie Schulkinder bei einem Ausflug in den Tiergarten. Einige von

ihnen erkenne ich:

Weitere Kostenlose Bücher