![Das Trauma]()

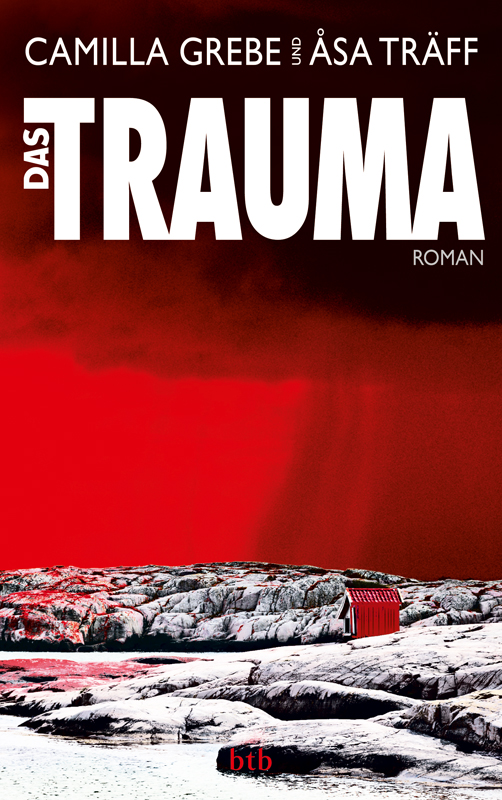

Das Trauma

während der Nacht stärker geworden sein, denn ich höre die Tannenzweige gegen die Hauswand peitschen. Ich vermute, dass ein weiterer Ast aus einem der hohen Bäume abgebrochen ist und die Fensterscheibe getroffen hat. Es wäre nicht das erste Mal, aber das Fenster ist nicht zerbrochen. Bisher nicht.

Draußen ist es noch immer schwarz, als ich mich zwischen den blattlosen Hagebuttensträuchern zum Nebengebäude und zur Toilette schleiche. Eiskalter Wind stiehlt sich unter das T-Shirt, das ich als Nachthemd benutze.

Markus hat in Västerås einen Kurs über Katastrophenschutz, und ich habe schlecht geschlafen, bin mehrmals mit hämmerndem Herzen und schweißgebadet aufgewacht. Ich kann mich an keinen Traum erinnern, nur an ein diffuses, aber aufdringliches Gefühl von Panik und Angst. Und das Gefühl, dass alles zu spät ist. Dass das Schlimme schon geschehen ist, dass etwas, das sich nicht stoppen lässt, seinen Lauf nimmt.

Der schmale lehmige Weg ist nicht gefroren, aber fast. Starr und stumm gibt der Boden unter meinen Gummistiefeln nur wenige Millimeter nach. In der Hand halte ich die große Taschenlampe, die ich immer bei mir habe. Der Lichtkegel sucht sich einen Weg über den vom Wasser durchtränkten Rasen und zu den Felsen dahinter. Früher einmal hatte ich schreckliche Angst vor der Dunkelheit, jetzt nehme ich nur ein leichtes Unbehagen wahr, wenn das Schwarze mich umgibt. Wie eine Art Schwindel vielleicht, kaum eine Behinderung, aber unangenehm.

Gerade, als meine Hand sich um die Klinke der Hütte schließt, höre ich hinter mir etwas. Zuerst halte ich es für ein verletztes Tier, denn es ist ein raschelndes, schleppendes Geräusch.

Ich drehe mich um und richte die riesige Taschenlampe auf das Haus, leuchte über Tür und Bretter, an denen die Farbe abblättert und die neu angestrichen werden müssten. Lasse den Lichtkegel über den Boden fegen: gelbbraune Grasbüschel, knorrige Tannenzweige, die die Herbststürme heruntergeweht haben, vor dem Haus. Ich kann nichts Seltsames entdecken. Und ich höre nur das rhythmische Geräusch der Wellen, die gegen die Felsen schlagen.

»Markus, bist du das?«

Aber es kommt keine Antwort.

Ich beschließe, dass es ein Tier ist, sonst nichts.

Wieder denke ich, dass wir in die Stadt ziehen müssten. Es ist so unpraktisch, hier zu wohnen, aber etwas hält mich zurück.

Stefan?

Als ob ich glaubte, er würde sich noch weiter entfernen, wenn ich das Haus verließe.

Unser Haus.

Markus sieht das mit gemischten Gefühlen. Am liebsten würde er in einer Wohnung auf Söder leben, aber da er in Nacka arbeitet, braucht er von hier nicht sonderlich weit zu pendeln. Und er weiß, wie ungern ich umziehen würde.

Die Tür zum Nebengebäude öffnet sich mit leisem Ächzen, und ich laufe ins Warme. Das kleine Badezimmer ist spartanisch eingerichtet, und der einzige Schmuck ist die Collage aus Bowiebildern an der Wand. Ich lasse mich auf die Toilette sinken und pinkele, während ich mir gleichzeitig die Zähne putze, und ich denke, wenn ich jemals umziehe, will ich ein richtiges Badezimmer, eins mit Fußbodenheizung und Fliesen an der Wand und einer Badewanne.

Ein Luxus, von dem ich träume.

Die Luft kommt mir fast noch kälter und feuchter vor, als ich durch den Garten wieder zum Haus zurückgehe. Die Fenster leuchten in der Dunkelheit wie gelbe Augen, als ich mich der Tür nähere. Ich mache einen letzten großen Sprung, um der Pfütze zu entgehen, die sich gleich vor der Treppe gebildet hat. Irgendwo höre ich ein näher kommendes Boot.

In der relativen Wärme des Hauses bleibe ich beim Kamin stehen und mache Feuer, dann gehe ich in die Küche, um Teewasser aufzusetzen. Und da, als ich mit der retrotrendigen pistaziengrünen Teekanne, die ich von meinen Schwestern zu Weihnachten bekommen habe, in der Hand dastehe, höre ich das Geräusch. Es klingt wie ein Klopfen im Wohnzimmer.

Zögernd schleiche ich mich aus der Küche. Die Bodenbretter kommen mir kälter vor als sonst, aber im Wohnzimmer hat die Wärme vom Kamin sich nun verbreitet, und ich höre das Knistern des brennenden Holzes.

Ich sehe sie nicht direkt. Zuerst ahne ich nur die Umrisse eines weißen Gesichtes vor einem der schwarzen Fensterläden. Bleich und hohläugig scheint es mich zu mustern, als ich da im Zimmer stehe, erstarrt vor Angst, mitten in einer Bewegung. Dann kommt das Gesicht näher, presst sich gegen die Scheibe, und ich sehe, wer es ist.

Malin.

Ich öffne die Fensterläden einen Spaltbreit.

Weitere Kostenlose Bücher