![Der Grenzgänger]()

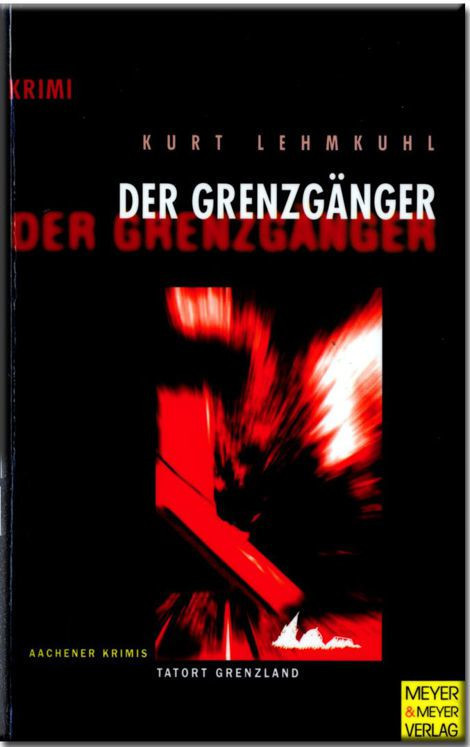

Der Grenzgänger

Böhnke. „Helfen Sie Frau Doktor Leder und Sie helfen mir.“

Unschlüssig fuhr ich mir mit beiden Händen über den Kopf und rieb mir die Augen. Ich musste mich in einem Tollhaus befinden, in dem ich der einzige Normale war. Selbst Böhnke schien zu spinnen. Aber konnte ich einen wahnsinnig gewordenen Freund tatsächlich im Stich lassen? Hierzu hatte er mir noch einige Erklärungen zu geben. „Sie haben gewonnen“, sagte ich mit einem gequälten Lächeln, als der Kommissar zum Telefon griff, um einen Polizeiwagen für uns anzufordern. Wenn er mich um Hilfe bat, musste ich ihm auch helfen.

Ich wandte mich wenig begeistert der Lektorin zu. „Packen Sie endlich Ihren Kram zusammen und hören Sie auf zu jammern“, sagte ich. „Sie haben ja gehört, ich muss Sie auf der Stelle nach Hause bringen.“

Während der Fahrt in die Stadt blieb ich abweisend und stumm. Ich gab mir den Anschein, als würde mich die Frau überhaupt nicht interessieren, die zusammengekauert in der anderen Ecke neben mir auf dem Rücksitz saß. Obwohl mir etliche Fragen auf der Zunge lagen, schaute ich schweigend aus dem Seitenfenster. Frau Doktor Leder wohnte nicht gerade in schlechtester Innenstadtlage in einem verkehrsberuhigten Winkel an der Paugasse, stellte ich erstaunt fest. Hier gab es mitten in der Stadt einen fast dörflich anmutenden Flecken mit Kopfsteinpflaster, Bäumen, einem Spielplatz, vielen Garagen und kleinen Häusern. Nur wenige Meter weiter wuselte der Verkehr hektisch umher, auf der Wohnstraße dagegen war es ungewohnt still, als die Lektorin und ich vor einem blau gestrichenen Haus ausstiegen. Ohne zu fragen, folgte ich ihr in den winzigen, schmalen Flur, nachdem sie die Eingangstür aufgeschlossen hatte.

Schüchtern deutete die Frau auf eine Zimmertür. „Da ist mein Wohn- und Arbeitszimmer.“ Ich solle schon hineingehen, forderte sie mich mit einem verlegenen Lächeln auf, sie käme nach.

Ich schüttelte ablehnend den Kopf. „Ich gehe erst, wenn Sie mitkommen.“ Ich misstraute ihr. Wer weiß, was sie anstellte, wenn ich sie nicht unter Beobachtung behielt?

Schweigend hing die Frau ihre Jacke an einen Haken in der Garderobe weg, suchte in der Puppenküche nach einer Flasche Mineralwasser und zwei Gläsern und lief vor mir in die dunkle Stube, die nur durch ein kleines Fenster Tageslicht erhielt.

Offenbar bestand dieses Zimmer nur aus Büchern, wie ich staunend erkannte. Wohin ich auch blickte, überall sah ich Massen von Büchern und Aktenordnern, eng aneinander gepresst auf den durchgebogenen Regalen, stapelweise auf dem Teppichboden und dem kleinen Couchtisch aufgetürmt oder ungeordnet auf einem Schreibtisch liegend. „Blicken Sie da noch durch?“, fragte ich spontan. Im Gegensatz zu diesem heillosen Durcheinander war meine Wohnung geradezu aufgeräumt, wenngleich Sabine immer von einem perfekten Chaos in meinen Räumen sprach.

„Warum nicht?“, entgegnete die Lektorin. „Ich lebe mit den Büchern. Sie sind meine Gesellschaft.“ Mit der Hand schob sie einige Bücher von einem alten, zerschlissenen Sessel, den sie mir als Sitzgelegenheit anbot. Sie reichte mir ein zur Hälfte gefülltes Wasserglas, setzte sich auf einen einfachen Holzstuhl vor dem Schreibtisch und sah mich mit ihren großen Rehaugen verunsichert an.

Die kleine Frau machte mich mit ihrer Hilflosigkeit ausdrückenden Art ärgerlich. Das schien mir fast schon eine Masche zu sein. Hilf mir bitte, sonst kommt der böse Wolf und frisst mich, schien ihr Blick zu sagen.

,Soll er doch’, brummte ich in mich hinein, ,dann habe ich wenigstens den Ärger mit dir vom Hals.’

„Also, was kann ich für Sie tun?“, hörte ich mich stattdessen zu meiner eigenen Verblüffung mit versöhnlicher Stimme fragen.

Die Veränderung bei Renate Leder war erstaunlich. Binnen Sekundenbruchteilen veränderte sich ihre pessimistische Miene, ihre trüben Augen wurden klar, die Frau richtete sich auf ihrem Stuhl auf und sah mich mutig an. „Sie sollen Renatus Fleischmann finden, Herr Grundler.“ Sie räusperte sich entschuldigend. „Sie sollten Renatus Fleischmann finden. Jetzt sollen Sie dafür sorgen, dass seine Ermordung aufgeklärt wird.“

„Warum ausgerechnet ich?“ Erneut wies ich die zierliche Frau auf die Möglichkeiten von Polizei und Privatdetektiv hin. „Weil ich glaube, dass nur Sie das Verbrechen aufdecken können.“ Die Polizei sei ohnehin überlastet und würde keine Zeit haben, ein Detektiv würde nur viel

Weitere Kostenlose Bücher