![Der Maler des Verborgenen: Roman über Leonardo da Vinci]()

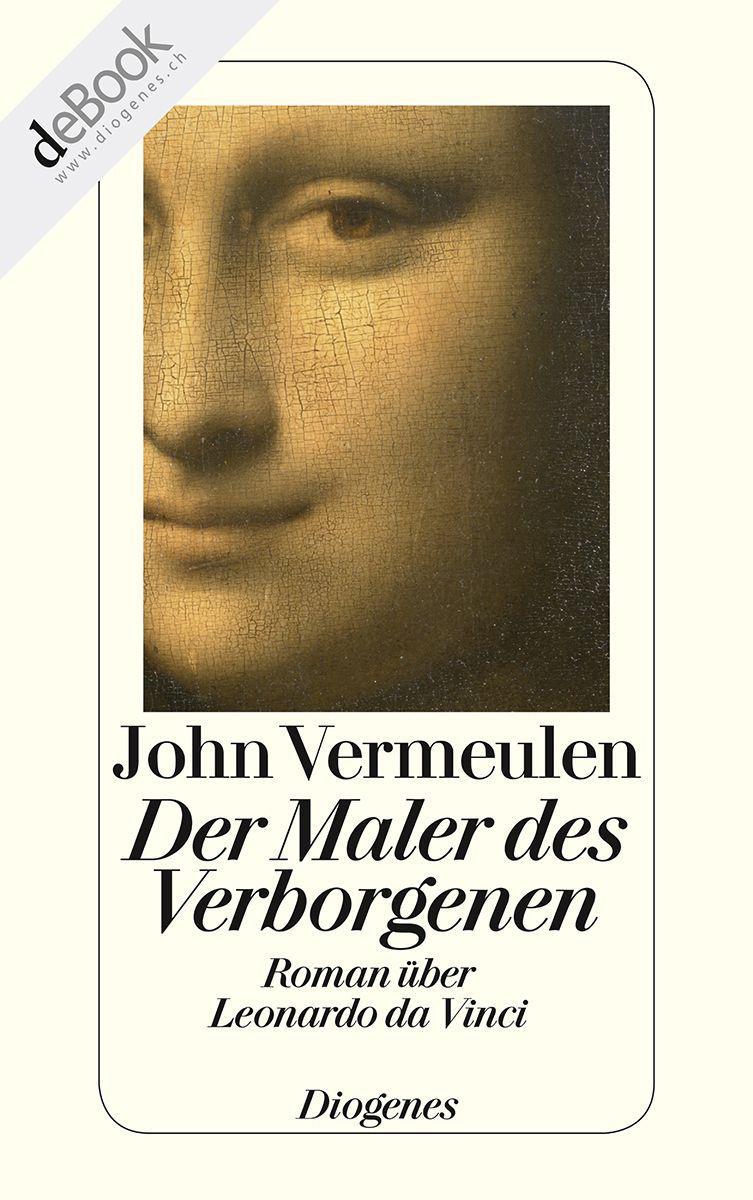

Der Maler des Verborgenen: Roman über Leonardo da Vinci

einer Dame gelenkt, die ihn von einem der Tische mit Erfrischungen aus unverwandt anstarrte. Er erkannte sie nicht sofort. Sie war natürlich älter geworden und hatte sich für den Anlass das Haar anders frisieren lassen.

»Marquise Isabella d’Este«, sagte der König, der Leonardos Blick gefolgt war. »Sind Sie ihr schon einmal begegnet?«

»In einem früheren Leben«, antwortete Leonardo launig. »Gehen wir zum Brautpaar?«

Nachdem er den Höflichkeitsritualen Genüge getan hatte, schlüpfte er rasch auf den Innenhof hinaus. Im Festsaal war es ihm zu stickig, er brauchte frische Luft, mochte sie hier auch noch vom scharfen Schwarzpulvergeruch des Feuerwerks durchsetzt sein.

Es war dunkel geworden, doch überall brannten Fackeln, die seine Festkulissen ins Licht rückten. Leonardo schaute kaum hin. Er fühlte, dass die Erschöpfung zurückkehrte, und erwog, die Straße hinunter nach Hause zu gehen. Aber ohne seinen Stock würde ihm das wohl nicht möglich sein.

Plötzlich hörte er Schritte hinter sich, und er wusste sofort, dass es nur Isabella d’ Este sein konnte.

Im Licht der Fackeln sah er, dass sie sich die Lippen rot gefärbt hatte, wie es da und dort neuerdings Mode war. Dadurch erinnerte sie ihn an ein Raubtier, das seiner Beute gerade den Todesbiss versetzt hatte.

» Dimmi , Madame, kennen wir uns?«, fragte er gespielt ahnungslos.

»Ich bitte Sie!«

»Verzeihen Sie, aber mein Gedächtnis ist nicht mehr das beste, Gesichter und Namen entfallen mir leicht.«

»Das erscheint mir in Ihrem Fall als recht praktisch.«

»Ich bitte um Vergebung, Gnädigste, aber ich weiß noch immer nicht, woher…«

»Genug mit dem Theater«, zischte die Marchesa. »Sie sind mir etwas schuldig, und ich bin es gewohnt, dass ich bekomme, was ich will!«

Leonardo seufzte müde. »Selbst wenn es so sein sollte, Madame, ich bin leider nicht mehr dazu imstande, noch irgendetwas zu malen. Eine teilweise Lähmung seit einer Krankheit vor einigen Jahren, verstehen Sie. Aber wenn Sie wünschen, könnte mein Sekretär…«

»Das ist unerhört!«, empörte sich Isabella d’Este, und es war deutlich zu spüren, dass sie am liebsten irgendeine Drohung hinterhergeschickt hätte, um doch noch etwas zu erreichen.

Leonardo bekam fast Mitleid mit ihr. Aber er hatte tatsächlich vor einer Weile entschieden, dass er sein letztes Bild gemalt hatte.

Er ließ die Marchesa stehen und ging ins Haus zurück. Ohne jemanden zu sehen, zwängte er sich durch die Festgäste hindurch in die Küche und humpelte durch den Tunnel in die Stille und Geborgenheit seines Hauses zurück. Dabei versuchte er, sich nicht wie ein flüchtender Verbrecher vorzukommen.

In den darauffolgenden Tagen tat Leonardo trotz des schönen Frühlingswetters keinen Schritt vor die Tür. Wenn er nicht im Bett lag, saß er stundenlang in seinem Atelier vor dem geöffneten Fenster und starrte hinaus auf den Teich und den grünenden und blühenden Garten. Seine Augen folgten den Kapriolen der vielen Vögel in den Ästen und der Luft, und gerührt lauschte er ihrem Rufen und Krächzen und Tschilpen, dem vollbrüstigen Tirilieren von Männchen, die den Weibchen imponieren wollten, oder dem lauten Hämmern eines Spechts. Aber vor allem starrte er sehnsüchtig empor, wenn ein Greifvogel mit scheinbar wohldurchdachtem Flug am Himmel dahinsegelte.

»Ich wünschte, ich würde wieder einmal einen Milan sehen«, sagte er eines Tages zu Mathurina, als sie ihm einen Teller dampfender Minestrone brachte.

Mathurina wusste nicht, was ein Milan war, aber sie sagte: »Das kann ich mir denken«, denn sie wollte, dass Leonardo sich verstanden fühlte. »Iss deine Suppe«, ermahnte sie ihn, während sie wieder ging.

Wie eine Mutter, die zu ihrem Kind spricht, dachte Leonardo. Ein Gedanke, der ihn traurig stimmte, weil er ihm deutlich machte, dass man schließlich so endete, wie man auf die Welt gekommen war: wie ein hilfsbedürftiges Kind.

Er würde Mathurina in seinem Testament bedenken. Sie sollte einen prächtigen Mantel mit Pelzbesatz bekommen und dazu zwei Dukaten.

Melzi gedachte er zu seinem Haupterben einzusetzen. Er sollte neben Geld seine kostbaren Bücher bekommen und alles, was zu seinem Schaffen als Künstler und Wissenschaftler dazugehört hatte, Werkzeuge, Zeichnungen und die noch bei ihm verbliebenen Gemälde. Außer La Gioconda , denn die hatte er dem König versprochen.

Leonardos Blick wanderte zu der kleinen Tafel, die auf einer Staffelei in einer freien Ecke

Weitere Kostenlose Bücher