![Der Sommer des Commisario Ricciardi]()

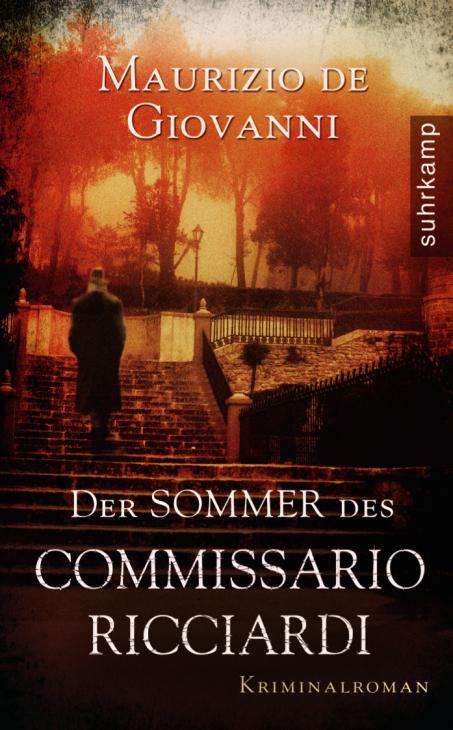

Der Sommer des Commisario Ricciardi

I Lautlos und unbemerkt bahnte sich der Engel des Todes einen Weg durch die Menge der Feiernden. Er hielt sich dicht an der Mauer der Kirche, die noch von der morgendlichen Messe geschmückt war. Jetzt, in der Nacht, war das Geistliche dem Weltlichen gewichen. In der Mitte des Platzes brannte das traditionelle Freudenfeuer, auch wenn die Augusthitze einem den Atem raubte und niemand die Flammen aus altem Holz brauchte, das alle Familien gemeinsam zusammengetragen hatten.

Doch die Flammen halfen dem Todesengel, ließen ihn im Schatten der tanzenden Paare verschwinden, die sich zwischen dem Jauchzen der Kinder und den Pfiffen der fliegenden Händler zum Klang von Schellentrommeln, Gitarren und klatschenden Händen bewegten. Es war nicht geplant gewesen, doch die göttliche Gerechtigkeit würde ihm beistehen. Ein Knallfrosch explodierte, dann noch einer. Es war fast Mitternacht. Eine dicke, verschwitzte Frau täuschte eine Ohnmacht vor, der Mann neben ihr lachte. Der Todesengel streifte ihn, doch der Mann zuckte nicht einmal zusammen: In dieser Nacht sollte es nicht ihn treffen.

In ihrer schlichten, schwarzen Kleidung wäre die Gestalt auf dem Platz mit ihrem traurig gesenkten Blick und der leicht gebückten Haltung eigentlich aufgefallen. Doch in der Raserei jener Nacht bemerkte niemand ihre Schwermut. Auch damit hatte sie gerechnet.

An der Pforte des Herrenhauses angelangt, fürchtete der Todesengel kurz, diese könne wegen des Festes geschlossen sein; doch sie stand wie immer einen Spalt breitoffen. Wie ein Schatten glitt er hinein, während die Menge draußen eine Tarantella mit Gesang und Applaus begleitete; die Knallfrösche gaben den Takt an. Das Versteck war gut gewählt: Im schmalen Zwischenraum hinter einer Säule hieß es nun abzuwarten.

Eine Hand glitt in die Tasche, um das kalte Eisen zu berühren, fand aber keinen Trost. Auch der Schatten im Hof konnte keinen Trost spenden.

Das konnte nur der Wunsch nach Gerechtigkeit.

II Luigi Alfredo Ricciardi arbeitete gern an Sonntagen, was nur eine seiner Eigenheiten war. Die Kollegen des Kommissars dagegen drückten sich unter allerlei Vorwänden vor dem Wochenenddienst: Ob nun kranke Mütter zu pflegen waren, man sein Dienstalter ins Spiel brachte oder vorgeschobene zwingende Familienangelegenheiten – jede Ausrede kam recht, um bloß nicht an dem Tag arbeiten zu müssen, an dem die ganze Stadt frei hatte.

Ricciardi dagegen schwieg – wie üblich – und zog wie üblich die schlechteste Karte. Nicht, dass ihm das etwa das Wohlwollen der anderen eingebracht hätte. Ganz im Gegenteil: Seine Kollegen verpassten keine Gelegenheit, um hinter seinem Rücken über ihn zu tuscheln.

Ein typischer Einzelgänger war er, die Hände in den Taschen vergraben und stets ohne Hut, sogar im Winter. An Betriebsfeiern nahm er nicht teil, fehlte bei Trinksprüchen und jeder Art von Zusammenkunft. Er schlug alle Einladungen aus, pflegte keine Freundschaften und vertraute sich niemandem an. Seine grünen Augen funkeltenin dem gebräunten Gesicht. Eine Haarsträhne, die ihm stets in die Stirn fiel, strich er jedes Mal nüchtern zurück. Er sprach wenig, und seinen schwarzen Humor teilten die wenigsten. Trotzdem fiel der Kommissar auf.

Er arbeitete ohne Unterlass, insbesondere wenn er einen Mordfall zu lösen hatte, was ihm die Missgunst derjenigen Kollegen eintrug, die für seinen Rhythmus bei den Ermittlungen kein Verständnis aufbringen konnten: Die ihm zugeteilten Polizisten verfluchten ihn insgeheim für die etlichen Stunden, die sie in strömendem Regen oder unter brennender Sonne mit bisweilen unnützer Beschattungsarbeit verbrachten. Voller Bosheit erklärten sie, dass man jedes Mal meinen könne, es sei ein Verwandter des Kommissars umgebracht worden, ganz egal, ob es sich bei dem Opfer nun um einen Adligen oder um einen armen Schlucker handelte.

Andererseits standen Ricciardis Fähigkeiten außer Diskussion. Ohne sich an die üblichen Verfahren oder die Anweisungen seiner Vorgesetzten zu halten, folgte er seinen eigenen, unverständlichen Wegen und fand dabei stets den Schuldigen. Man munkelte, dass Kommissar Ricciardi mit dem Teufel im Bunde stehe, der ihm die Gedanken der Mörder eingebe, und dieses Gerücht sorgte dafür, dass man ihn umso mehr mied, denn der Aberglaube war in Neapel stark verwurzelt. Über sein Leben wusste niemand etwas, vielleicht gab es auch nichts zu wissen. Er lebte allein mit seiner alten Kinderfrau, von Verwandten oder

Weitere Kostenlose Bücher