![Die Launen des Teufels]()

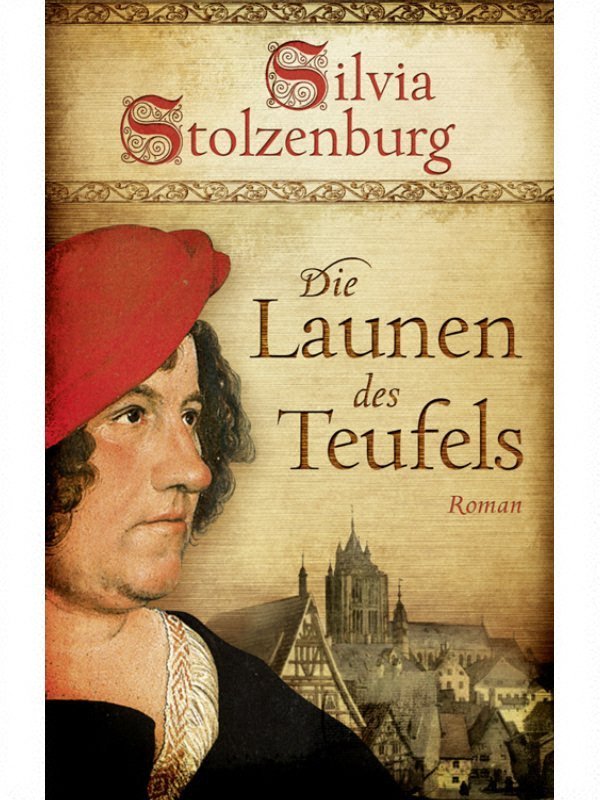

Die Launen des Teufels

hängende Wolken verhinderten seit Tagen, dass das Licht die Oberhand über die Unheil verkündende Düsternis gewann, doch da in ihrer Seele ohnehin pechige Finsternis herrschte, nahm Anabel diese Tatsache kaum wahr. Heftig zerrten die Böen an ihrem nur notdürftig wieder unter der Haube verstauten Haar, während die Röcke ihres neuen, körperbetont geschnittenen Kleides gegen ihre bloßen Beine schlugen. Das Wechselspiel von Schwarz und Weiß, das Dächern und Baumskeletten gleichermaßen einen winterlichen Anstrich verlieh, spiegelte die Trostlosigkeit der von einer alles durchdringenden, nassen Kälte beherrschten Jahreszeit wider. Ohne darauf zu achten, wo sie hintrat, trottete sie über den nur stellenweise geräumten Hof, in dem sich eine Gruppe bizarr gekleideter Männer und Frauen lautstark mit Henricus stritt, der ihnen mit unmissverständlicher Geste die Tür wies. Desinteressiert beobachtete Anabel, wie die in ärmliches Sackleinen gehüllten Fremden ihre mehrsträngigen Geißeln um die mit einem roten Kreuz bestickten Schultern banden, Henricus mit einigen wenig schmeichelhaften Worten bedachten und sich in Zweierreihen aus der Abtei entfernten. Vermutlich handelte es sich um einen Zug Flagellanten, dachte sie müde, und erinnerte sich an die erste solche Prozession, die vor zwei Wochen unter Glockengeläut und mit wehenden Fahnen in Ulm eingezogen war, um sich in der Kirche zu Boden zu werfen und vor den Augen der Gläubigen so lange zu geißeln, bis ihre Rücken wund und blutig waren. Ein Schauer lief ihre schmerzenden Glieder entlang, und sie setzte den Weg mit gesenktem Kopf fort, ohne des giftigen Blickes gewahr zu werden, den Henricus ihr nachsandte.

Wie die anderen drei Male, in denen sie sich mittwochs in das Haus des Ordensoberhauptes begeben hatte, fühlte sie sich schmutzig, verachtenswert und schwach, da es ihr auch an diesem Tag nicht gelungen war, ihn von der Sünde abzubringen, die er mit ihr beging. Zwar hatte sie heute den Mut gefunden, ihn um Gnade zu bitten und an seine Gottesfurcht zu appellieren. Doch wie befürchtet hatte Franciscus sich davon nicht im Geringsten beeindrucken lassen, sondern lediglich verächtlich geschnaubt, bevor er sich an den Schnürungen des Kleides zu schaffen gemacht hatte, das er ihr – einem Anflug von Großzügigkeit folgend – geschenkt hatte. Wie gerne sie es sich vom Leib gerissen und verbrannt hätte, doch hatte Franciscus dafür gesorgt, dass ihr altes, zerschlissenes Hemdkleid den Weg in eine der für die Bettler und Armen bestimmten Sammlungen gefunden hatte. Frierend schlang sie die Arme um ihren Oberkörper und hastete auf den Eingang zum Infirmarium zu, vor dem auch an diesem Tag eine Handvoll Bahren auf den Totengräber wartete. Ein Zittern ließ sie den Umhang enger ziehen und mit geschlossenen Augen an den mit Leintüchern verhüllten Toten vorbei ins Spital huschen, wo ihr der allgegenwärtige Geruch brennender Duftlämpchen entgegenschlug.

Wie um ihr die Augen für die Nichtigkeit ihrer Sorgen zu öffnen, hatten am Morgen nach ihrer Auseinandersetzung mit Bertram erschreckend viele Infizierte mit Atemnot und rasselndem Husten an die Klosterpforte geklopft, von denen einige bereits wenige Stunden später gestorben waren. Ihnen waren noch am selben Tag weitere gefolgt, und seitdem war der Strom der Kranken soweit angeschwollen, dass die Betten im Hospital bereits nicht mehr ausreichten, um all die Leidenden und Todgeweihten aufzunehmen. Männer und Frauen, Starke und Schwache, Kinder und Greise erlagen gleichermaßen der Krankheit, die laut der Gelehrten von faulen Winden verbreitet wurde und die manche der von ihr Befallenen innerhalb zweier Tage qualvoll und erbarmungslos dahinraffte. Viele, wenngleich nicht alle der Erkrankten, bluteten aus Mund, Nase und furchtbaren Wunden der Haut, die sie sich in ihrer Qual oft selbst zufügten. Zu Beginn der Seuche, als Schwellungen und Geschwüre das Krankheitsbild dominiert hatten, hatte Paulus darauf bestanden, dass die Symptome von einer Fehlmischung der Körpersäfte herrühren müssten und gemeinsam mit dem Tonsor die brüllenden Kranken zur Ader gelassen und ihre Beulen aufgeschnitten. Doch da weder diese Maßnahme noch ausgiebiges Schröpfen dazu geführt hatte, dass die Fiebernden Besserung zeigten, war auch er bald dazu übergegangen, ihnen das Leiden so weit als möglich zu erleichtern.

Sowohl die Klosterbrüder als auch die heilkundigen Schwestern standen dieser Plage rat- und hilflos

Weitere Kostenlose Bücher