![Die Launen des Teufels]()

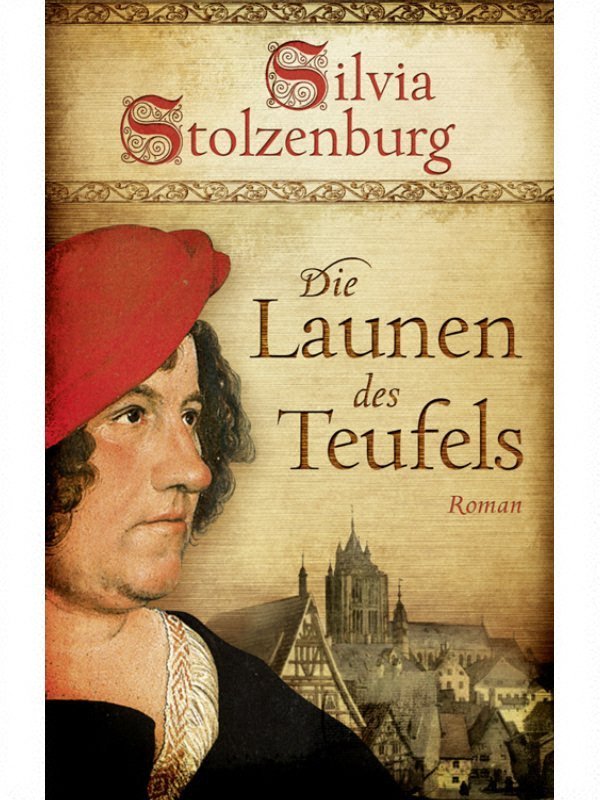

Die Launen des Teufels

gegenüber, und obschon das Gerücht kursierte, bei dieser grauenvollen Epidemie handle es sich um eine Strafe Gottes, warnten die Kirchenmänner vor Panik. Gottesfurcht und ein sittsamer Lebenswandel könnten die Gefahr abwenden – unterstützt durch die Hilfe wohlriechender Essenzen, welche ein Eindringen der Krankheit in die Häuser verhindern sollten. Maßvolles Essen, sowie der ausreichende Genuss von Wein und Bier könnten ebenso schützen wie Gebete und das Öffnen der Fenster nach Norden.

Ein entsetzlicher Schrei ließ Anabel herumfahren und an das Lager eines etwa vierjährigen Jungen eilen, unter dessen Achsel sich ein gelblich roter Fleck auf dem Nachthemd ausbreitete. Während sie noch den Blick über den ausgemergelten Körper des Knaben gleiten ließ, platzte eine weitere Pestbeule an seinem Hals, und wenngleich Anabel ahnte, welch entsetzliche Schmerzen er leiden musste, schlich sich dennoch ein Lächeln auf ihre sorgenvollen Züge. Denn bisher waren alle, deren Geschwüre von alleine aufgebrochen waren, mit dem Leben davongekommen.

Auch wenn es nicht einmal eine Handvoll Glücklicher gewesen war. Die meisten waren inzwischen tot und begraben, und der Junge war einer der letzten Neuinfizierten, der an dieser Spielart der Pest litt. Laut heulend wand sich das Kind in dem schmalen Bettkasten, doch als Anabel ihm eine mit kühlem Wasser gefüllte Schale an den Mund setzte, beruhigte es sich soweit, dass es das lindernde Nass gierig schlucken konnte. Die bleiche Stirn des blonden Knaben glänzte im Licht der vielen Kerzen schweißnass, und zwei tiefrote Flecken auf seinen Wangen verrieten, dass er wie so viele andere an dem alles verzehrenden Fieber litt. Das Weiß seiner braunen Augen hatte einen verwaschenen Rosaton angenommen, der zu den Augenwinkeln hin leicht ins Gelbliche spielte. Zwar behaupteten sowohl der Tonsor als auch Paulus, dass eine Ansteckung nur zu vermeiden sei, wenn man den Blickkontakt zu den Leidenden mied. Doch da sich Anabel inzwischen beinahe wünschte, aus ihrer diesseitigen Hölle erlöst zu werden, ignorierte sie diesen Rat beinahe trotzig. Wie lange es wohl dauern würde, bis sie selbst von dieser Geißel Gottes erfasst und dahingerafft würde?, fragte sie sich mutlos. Denn keinen Augenblick zweifelte sie daran, dass die Krankheit sich zielsicher diejenigen aussuchte, deren Seelen am dringendsten der Reinigung bedurften. Als sich der kleine Junge mit einem halb erstickten Schluchzen in die Kissen zurücksinken ließ, fühlte sie ihm geistesabwesend die Stirn und erneuerte das feuchte Tuch, das ihm Linderung verschaffen sollte.

Doch wie ließ sich dann andererseits erklären, dass unschuldige Kinder der Pest erlagen, während Männer wie Franciscus und ihr Vater kerngesund und kraftstrotzend durch die Stadt stolzierten?

Ein Seufzen unterdrückend erhob sie sich und setzte ihre tägliche Runde fort. Während sie Fiebernde kühlte, Sterbende wusch und Erschöpfte fütterte, bemühte sie sich, sitzende Positionen zu vermeiden, da sie zwar nicht wie beim ersten Mal heftig blutete, ihre Scham sich jedoch kaum weniger wund anfühlte als vor drei Wochen. Damals hatte sie befürchtet, den Tag nicht zu überleben, da die Blutung, die ihre Unterröcke besudelt und ihre Beine beschmutzt hatte, nicht hatte versiegen wollen. Erst am nächsten Morgen, als sie zerschunden und gedemütigt in die Küche geschlichen war, hatten sich die Ängste verflüchtigt, nur um augenblicklich neuen zu weichen. Die Erinnerung an Gertruds besorgte Fragen ließ sie mühsam schlucken, da sie seit dem ersten Vorfall mehr als genau verstand, was ihre Stiefmutter tagtäglich unter Conrad zu erleiden hatte. Vielleicht wollte Gott sie für den Hochmut strafen, mit dem sie auf Gertrud und deren Schwäche herabgesehen hatte!

Mit einem schweren Einatmen langte sie nach einer der kleinen Flaschen auf dem Regal über ihrem Kopf, um diese zu entkorken und drei Tropfen der bläulichen Flüssigkeit in das Wasser zu geben, bevor sie es einer Schwangeren einflößte. Nur zu gut verstand sie inzwischen das Gefühl der Machtlosigkeit und des Selbsthasses, mit dem die zweite Frau ihres Vaters zu kämpfen hatte. Und wenngleich sie diese stets für ihre Ergebenheit verachtet hatte, war ihr in der Zwischenzeit klar geworden, dass die Hoffnung auf ein besseres Leben nach dem Tod der einzige Strohhalm war, der Gertrud über Wasser hielt. So wie sie selbst.

Sie schluckte die Tränen, die ihr in die Augen schießen wollten. Erneut

Weitere Kostenlose Bücher