![Die Mittagsfrau: Roman (German Edition)]()

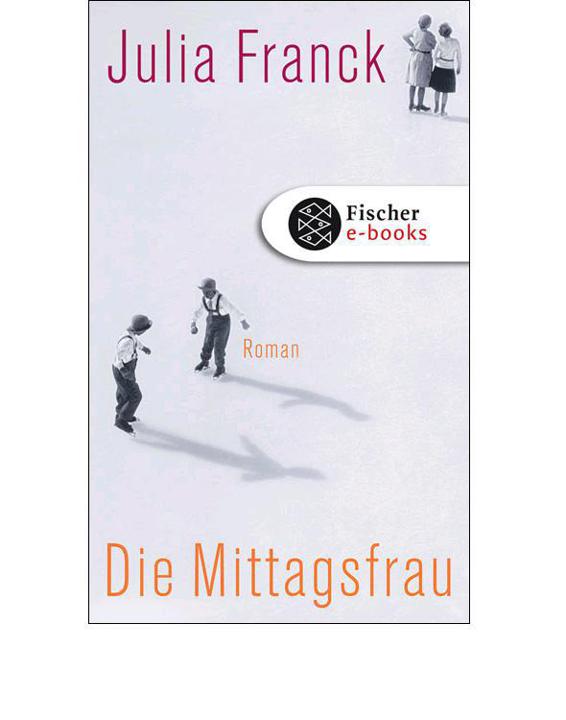

Die Mittagsfrau: Roman (German Edition)

und ohne jegliche Ablenkung und den leisesten Zweifel erschienen wie in jenen Tagen, in denen sein Handeln allein im Aufheben und Ablegen ihres Steines bestand.

Doch der Schmerz dauerte an, erschöpfte die Nerven und durch die Klarheit der ersten Tage zogen sich feine Risse, die Erkenntnis seiner reinen Liebe bröckelte, sie fiel in sich zusammen. Eines Nachts wachte er von den Schmerzen auf, konnte sich nicht nach links noch nach rechts drehen, der Schmerz war nicht mehr weiß und gleißend, er war flüssig geworden, schwarz, eine Lava ohne Licht, nur von Ferne hörte er das Wimmern und Winseln unter den anderen Laken dicht neben ihm, und ihm war, als wäre all die Liebe, die ganze Erkenntnis seines Daseins nichts weiter als ein tapferes und vergebliches Aufbäu men gegen den Schmerz gewesen. Nichts erschien ihm mehr rein und klar. Alles war Schmerz. Er wollte nicht stöhnen, aber für das Wollen war keine Zeit mehr, kein Raum. Die Hilfsschwester sorgte sich um einen anderen Verwundeten, mit dem es nicht mehr lange dauern würde, dessen war er sicher, das Jammern am Ende der Baracke müsste aufhören, ganz bald, vor seinem. Er wollte seine Ruhe. Er schrie, er wollte jemanden anklagen und ihm fehlte die Erinnerung an Gott und Glauben. Er bettelte. Die Hilfsschwester kam, sie gab ihm eine Spritze. Und die Spritze zeigte keinerlei Wirkung. Erst nach der Morgendämmerung konnte er einschlafen. Mittags ließ er sich ein Blatt Papier und einen Bleistift geben. Der Arm war ihm schwer, und kraftlos erschien ihm seine Hand, kaum konnte er den Bleistift aufrecht halten. Er schrieb an Selma. Er schrieb, um die Verbindung zwischen ihnen nicht abreißen zu lassen, so fahl schien ihm jetzt die Erinnerung an seine Liebe, so willkürlich das Objekt seiner Begierde. Die folgenden Tage widmete er sich seinem Stein aus Treue. Ein ritterliches Gefühl durchströmte ihn beim Berühren des Steines. Er hätte weinen mögen. Vorsichtig umkreisten seine Gedanken Begriffe wie Ehre und Gewissen. Ernst Ludwig Würsich fühlte Scham für sein Dasein. Was war schließlich ein verwundeter Mann ohne Bein? Nicht einmal zu Gesicht bekommen hatte er einen Russen, keinem Feind ins Antlitz geschaut. Geschweige denn hatte er in diesem Krieg sein Leben irgendeinem ehrenvollen Einsatz entgegengebracht. Sein Bein war ein kläglicher Unfall und konnte als kei nerlei Tribut an den Feind gelten. Er wusste, er würde den Stein aufheben und ablegen, bis ihn die nächste Infektion der Wunde oder des Darmes ereilte, seinen Körper in Brand setzte, ausbrannte, er in ein Fieber und in die Dämmerung des Schmerzes sank.

Der Erfolg jener Winterschlacht sollte Ernst Ludwig Würsich ähnlich fremd bleiben wie das Fragen nach einem Sinn des Krieges. Als eines Tages, kurz nach Kriegsende, das Lazarett aufgelöst wurde, wollte man ihn und die anderen Verwundeten nach Hause bringen. Aber der Transport stellte sich als schwierig und langwierig heraus. Auf halber Strecke ging es einigen schlechter, Typhus breitete sich unter ihnen aus, manche starben und die Übrigen wurden vorübergehend in einer kleinen Siedlung aus Baracken nahe Warschau untergebracht. Von dort ging es mit einem größeren Krankentransport nach Greifswald. Jetzt hieß es von Woche zu Woche, man warte lediglich auf seine Genesung, um ihn zurück nach Bautzen zu schicken. Aber so gut die Genesung auch voranschritt, im Zweifel waren es Hilfskräfte und finanzielle Mittel, die für seine Heimkehr fehlten. Zwei, drei Briefe schrieb er in jedem Monat nach Hause, er richtete sie an seine Frau, auch wenn er nicht wissen konnte, ob sie noch am Leben war. Eine Antwort erhielt er nicht. Er schrieb Selma, dass der Stumpf seines Beines nicht verheilen wollte, wohingegen die Wunden im Gesicht, dort, wo sich einmal das rechte Auge befunden habe, vortrefflich zugewachsen seien, die Narben sich von Tag zu Tag ebneten. Jedenfalls vermutete er das beim Tasten, wissen konnte er es nicht, weil er keinen Spiegel besaß. Er hoffe, sie werde ihn wiedererkennen. Ausgerechnet die Nase sei fast unverändert geblieben. Ja, das Gesicht sei wunderbar verheilt, man könne wohl nur bei genauem Hinsehen und mit Hilfe einiger Rückschlüsse von der sonstigen Physiognomie erkennen, wo sich einmal dieses rechte Auge befunden habe. Er würde bei künftigen Theaterbesuchen nunmehr gern ihr goldenes Binokel ausleihen, das er ihr zum ersten Hochzeitstag geschenkt hatte, und ihr im Gegenzug endlich sein Monokel anbieten. Sie habe doch schon

Weitere Kostenlose Bücher