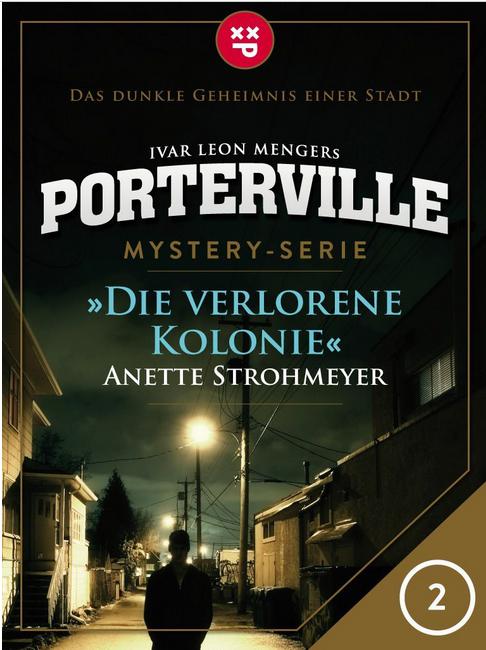

![Die verlorene Kolonie]()

Die verlorene Kolonie

gekniffen. Ich hatte nie wieder versucht, mich einzumischen.

„So, hier, mein Herzchen, der Tee.“ Selma kam mit einer dampfenden Tasse aus der Küche. Ihre Wangen leuchteten rot und in ihren Augen glänzte es vergnüglich. Sie war wirklich das perfekte Abbild einer lieben Oma. Ich nahm mir vor, ihr das nächste Mal einen Strauß von ihren Lieblingsblumen mitzubringen. Dahlien, darüber freute sie sich immer.

Ich nahm ihr die Tasse ab.

„Lass es dir schmecken, und wenn du noch etwas brauchst, gib mir über dein iD einfach Bescheid, ja?“

Ich bedankte mich und ging, die Tasse balancierend, durch den Flur. Durch das Glas der Tür zum Arbeitszimmer meines Vaters schimmerte das Licht der Schreibtischlampe. Er schrieb wieder. Geschichten für Romanheftchen, „Die Saturnvillage Saga“, „Die Zeitreisenden“ und so ein Zeugs. Nachdem er beim New York Magazine entlassen worden war, hatte er einen Anruf vom Verleger dieser Heftchen bekommen und schrieb seitdem für diese Schundserien. Es machte ihm nicht sonderlich viel Spaß, aber er konnte gut davon leben und mir mein Studium ermöglichen.

Ich horchte. Totenstille herrsche hinter der Tür. Früher hatte ich immer das Klicken seiner Computertastatur gehört und mir dabei einen Buchstabenregen vorgestellt, wie die As und Os auf den weißen Bildschirm niederprasselten und Worte bildeten. Heute schrieb man mit den stummen Touchscreens auf den Tablets. Schweigender Regen … schweigende Buchstaben …

Manchmal machte ich mir Sorgen um meinen Dad. Er lebte viel zu zurückgezogen und kommunizierte hauptsächlich nur noch über sein iD mit der Außenwelt.

Vor zwanzig Jahren war er mit dem Wagen von einem Highway in Maryland abgekommen und im Straßengraben gelandet. Lediglich der rechte Außenspiegel war dabei abgebrochen und verschwunden, ansonsten hatte man keine Fremdeinwirkung feststellen können. Auch ich hatte in dem Auto gesessen, zum Glück in einem Kindersitz, und war deshalb unversehrt geblieben. Mein Dad aber war bei dem Unfall mit dem Kopf so hart gegen das Lenkrad geschlagen, dass er einen komplizierten Schädelbruch erlitten hatte. Er war drei Mal operiert worden. Damals war ich vier gewesen.

Die Polizei hatte die Unfallstelle untersucht und war zu dem Schluss gekommen, dass mein Vater kurz das Bewusstsein verloren haben musste und damit auch die Kontrolle über das Fahrzeug. Die Ursache seiner Bewusstlosigkeit blieb allerdings auch nach mehreren Untersuchungen unbekannt. Gut, dass die Gesundheitsbehörde damals Selma engagiert hatte, damit sie mich unter ihre Fittiche nahm, während mein Vater im Krankenhaus und in der Reha weilte. Meine Mutter hatte sich nicht um mich kümmern können, sie litt unter dem Borderline-Syndrom und konnte ihr Leben nur mit starken Psychopharmaka meistern. Sie war unfähig, zwischenmenschliche Beziehungen zu entwickeln, selbst zu mir, ihrem Sohn war ihr Verhältnis kühl. Weihnachten vor zwei Jahren hatte ich sie das letzte Mal gesehen. Sie lebte in Maine in einer betreuten Wohngemeinschaft für psychisch Kranke – ein Abstellgleis für den Ballast der Gesellschaft. Ich war hinterher heilfroh gewesen, dort wieder rauszukommen. Aber mein schlechtes Gewissen plagt mich immerzu … und die Angst. Die Angst, die Krankheit meiner Mutter geerbt zu haben. Ich beobachtete mich ständig selbst. War diese oder jene Reaktion zu barsch? Schwankte meine Stimmung? Oder neigte ich zu Wutausbrüchen? All diese Fragen konnte ich verneinen, die untergründige Furcht jedoch blieb.

Ich bemerkte, dass ich immer noch auf dem Flur stand. Der Tee in meiner Tasse war abgekühlt. Aus der Küche drangen Geschirrklappern und Selmas Summen. Beruhigende Geräusche.

Ich stieg die Treppe hinauf, ging in mein Zimmer und verbrachte den Rest des Nachmittages an meinem Tablet. Ich übertrug Bens Lesezeichen von meinem iD auf den Computer und setzte die Recherche meines Freundes in den Chroniken der spanischen Krone fort.

- 4 -

Um Punkt acht Uhr klingelte es an der Haustür.

„Ich gehe, das ist für mich!“, rief ich meinem Dad zu und eilte nach unten. Als ich die Tür aufriss, war davor nur Leere. Verwundert ging ich vor das Haus und blickte mich um, aber da war niemand. Nur die Schatten der Baumstämme im Vorgarten.

„Ben? Bis du das? Also, wenn das ein Streich sein soll, dann ist der reichlich kindisch!“, rief ich in die Nacht hinaus, erhielt aber keine Antwort. Ich bemerkte ein Auto, das auf der anderen Straßenseite parkte. Eine schwarze

Weitere Kostenlose Bücher