![Jan Weiler Antonio im Wunderland]()

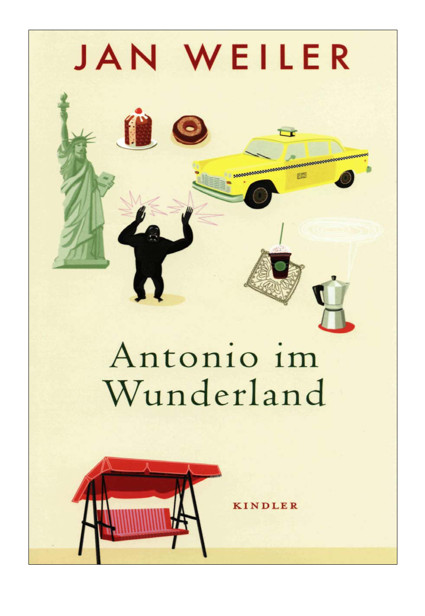

Jan Weiler Antonio im Wunderland

frage ich.

«Naturlick kommt mit, iste mein Übersetzer für englische Sprache.»

«Ich kann auch Englisch», sage ich trotzig. Aber ich will Benno nicht brüskieren. Vielleicht ist es sogar gut, wenn noch einer dabei ist, der mir hilft, falls Antonio verloren geht. Mein Schwiegervater kann schließlich selber entscheiden, wen er auf seine Reise einlädt.

«Benno iste ein Experte. Ergibte mir Lezioni.»

«Eine bisher», korrigiert seine Frau, die offensichtlich davon nicht sehr angetan ist.

«Und? Was hast du bisher gelernt?», frage ich ihn.

«Yes bedeutete ja.»

«Das ist alles?»

131

«No brauchi nichte lernen, der Wort kanni schon.»

Antonio erläutert nun, dass es immer gut sei, wenn man wisse, was «ja» in einer Sprache bedeutet, weil es höflich sei, alle Fragen erst einmal zu bejahen. Das mache einen guten Eindruck, besonders in einer so eleganten Stadt wie New York. Benno nickt heftig. Ich erfahre auf diese Weise so ne-benbei, dass wir nach New York fliegen. Das erleichtert mich ein wenig, denn ich war zwar nie dort, kenne mich aber trotzdem dort aus.

Die Topographie von New York hat jeder schon mal gesehen: im Kino oder in Büchern oder auf diesen Postern, die manche Leute in der Küche haben. New York, oder zumindest Manhattan, hat einen viereckigen Park in der Mitte, oben drü-

ber wird's gefährlich, und unten drunter sind alle Straßen git-terförmig angelegt. In New York gibt es zur Not Botschaften und ganz viele Krankenhäuser. Vielleicht hat Antonio Recht: Wenn es auf der Welt eine Stadt gibt, in der man mit «Yes» und

«No» über die Runden kommen kann, so ist das wahrscheinlich New York.

«Andere Vokabular mache wir auf der Reis. Der Flug dauerte lang.»

Das kann ja heiter werden. Mit einem wie Antonio, das geht noch, aber dann noch Benno? Ich krieg die Krise. Benno verdrückt sich und geht auf die Toilette.

«Papa, das kann doch wohl nicht dein Ernst sein», sagt Sara, die sich die meisten Sorgen um mich macht.

«Voller Ernste», sagt er kauend und schnipst Krümel von seinem Pullover. Ich sinke langsam in mich zusammen. Aus der Nummer komme ich nun nicht mehr raus. Die Tickets liegen im Flur, das Hotel ist gebucht, die Koffer sind gepackt, ich habe sie sogar schon ins Auto gebracht. Jetzt kann ich nicht mehr davonlaufen. Der Einzige mit richtig guter 132

Laune ist Jürgen. Er strahlt über das ganze diplomierte Inge-nieursgesicht und prostet mir mit seinem Kaffee zu. Antonio klatscht in die Hände und drängt zum Aufbruch. Mit Benno und seinem Koffer im Auto wird es eng, es passt niemand mehr hinein außer uns Reisenden und Jürgen, der uns zum Flughafen fährt. Ich verabschiede mich von Sara, sie drückt mich fest und flüstert mir zu: «Hals und Beinbruch, wird schon.»

Unterwegs reden wir wenig. Antonio geht immer wieder die Reiseunterlagen durch, um sicherzugehen, dass er nichts vergessen hat. Jürgen steuert Antonios Mercedes mit der zu Gebote stehenden Sorgfalt, und Benno starrt mich an.

«Musst du nicht heute Abend wieder bei deiner Mutter sein?», frage ich ihn nicht ohne eine gewisse Missbilligung.

«Nä. Die is im Heim», antwortet er.

«Seit wann das denn?»

Er schaut auf seine Citizen-Uhr. «Seit einer Stunde. Wat wills’e machen? Kanns’e nix machen.»

Wir sind so früh da, dass wir beim Einchecken nicht warten müssen. Es geht alles reibungslos, wenn man davon absieht, dass Bennos Koffer knapp unter 50 Kilo wiegt und eine Über-gepäckgebühr fällig wird, die ich – wer sonst – bezahle, da Benno nur Dollarscheine dabei hat und Antonio sich schnell dünnemacht. 50 Kilo. Vielleicht hat er seine Mutter ja da drin, ich frage ihn nicht.

Wir gehen mit unseren Bordkarten zum Gate. An der Schleuse verabschieden wir uns von Jürgen. Nach ein paar Metern drehe ich mich noch einmal um. Jürgen wirft mir ein Kusshändchen zu. Jetzt gibt es kein Zurück mehr.

133

NINE

Wenn man sich in einem Flughafen befindet, ist es egal, wo der steht, denn Flughäfen sind auf der ganzen Welt gleich. Es sind künstliche Städte mit asphaltiertem Land drum herum, geschlossene Systeme, in denen nach immergleichen Gesetzen dieselben Schilder dieselbe Bedeutung haben. Auch der Blick aus den Fenstern ist derselbe und richtet sich auf parkende Flugzeuge, die ebenfalls überall gleich aussehen. Wenn man auf einem Flughafen ist, ist es egal, wo der steht. Flughäfen sind nirgendwo.

Als das Fliegen noch ein Abenteuer oder zumindest au-

ßergewöhnlich war, galten auch die

Weitere Kostenlose Bücher