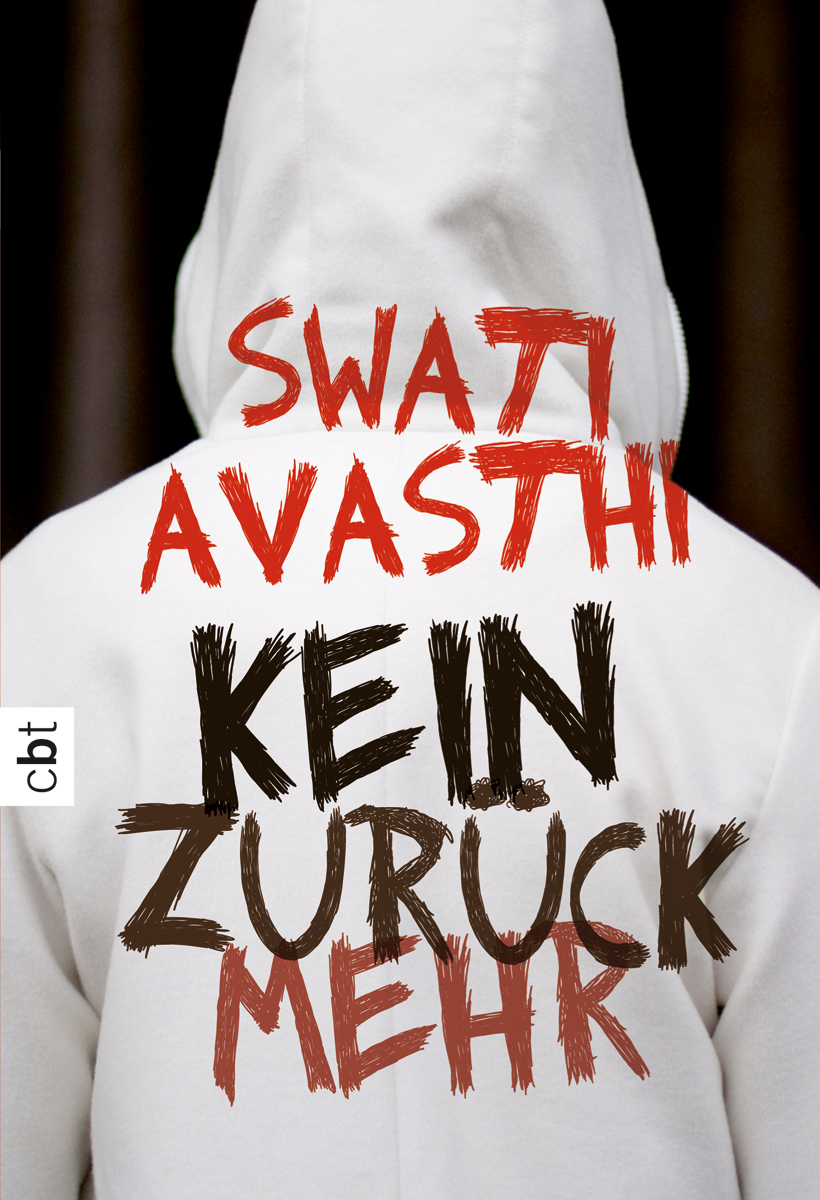

![Kein zurueck mehr]()

Kein zurueck mehr

hinunter. »Tut mir leid, dass ich dir nicht vorher Bescheid sagen konnte.«

»Das macht nichts.«

»Wirklich? Du wirkst nicht besonders … ich meine, ich bin froh, dich zu sehen.«

Er stößt einen Seufzer aus und fährt sich mit der Hand durchs Haar. »Oh, Jace. Es tut mir leid. Ich freu mich auch, dich zu sehen. Ich bin froh, dass du in Ordnung bist. Na ja, halbwegs zumindest. Du weißt schon, was ich meine.«

Ich weiß. Eine Tracht Prügel zu beziehen ist in unserer Familie nichts Außergewöhnliches. Es ist nicht so, dass dadurch die Welt zusammenbricht oder die Zeit stehen bleibt. Am nächsten Tag stehst du auf und gehst zur Schule. Vielleicht strengst du dich etwas mehr an, das Alles-in-Ordnung-wir-sind-die-perfekte-Familie-Image aufrechtzuerhalten, aber im Großen und Ganzen lebst du einfach weiter dein Leben.

Er sagt: »Ich bin einfach … ich war überrumpelt, das ist alles.«

Wenn er so nach vorne starrt und nicht fragt, nicht nachhakt, kann ich nicht reden. Ich weiß nicht einmal, ob er möchte, dass ich damit anfange. Wie oft hat er wirklich an mich gedacht, seit er eines Nachts verschwunden ist, aus der Schule, aus dem Haus? Er hinterließ einen Zettel im Briefkasten, eine Botschaft an unseren Dad in seiner akkuraten Handschrift: Wenn du versuchst, mich zu finden, zeige ich dich an.

Ich überlege, was ich sagen könnte. Über die Jahre habe ich Frage um Frage gesammelt, aber jetzt kann ich sie nirgends finden. Wir sind ohnehin noch nicht bereit für sie, also nehme ich erst mal die einfachen.

»Mirriam ist also deine Freundin?«, frage ich. »Wie lang seid ihr denn schon zusammen?«

»Ein Jahr.« Er zieht seinen Krawattenknoten noch ein Stück weiter nach unten und streift sich den Schlips über den Kopf. »Auf den Tag genau.«

»Oh.« Jetzt fällt mir wieder Mirriams kurzes schwarzes Kleid ein, das über dem Knie endete. »Dann habt ihr gerade gefeiert.«

»Das ist kein Problem.«

»Wird sie nicht stinksauer sein?«

Er zuckt mit den Achseln und wirft einen Blick in den Rückspiegel – diese Bewegung: Achselzucken, abschweifender Blick –, jetzt kommt eine Lüge. »Sie wird das schon verstehen.«

»Du gehst also seit einem Jahr mit dem Mädchen von nebenan?«, sage ich. Mirriam hat sich nicht gerade beliebt gemacht bei mir. Vielleicht war es der Baseballschläger.

Er lacht und erzählt mir, dass er vor einem Monat neben sie gezogen ist. Ich erinnere mich an den Briefumschlag, den meine Mutter mir gegeben hat, während sie den Brief herauszog und an ihre Brust drückte. Jetzt weiß ich, warum sie die Adresse noch einmal überprüft hat.

Christian redet weiter. »Wir haben überlegt zusammenzuziehen, aber … ich hatte das Gefühl … ich dachte, auf diese Weise hätten wir beide unseren eigenen Bereich und könnten uns trotzdem viel sehen.«

»Dann wohnst du allein?«, frage ich.

Als er noch einmal nickt, frage ich ihn, warum auf seinem Klingelschild »Marshall« steht.

»Das ist, ähm, das ist jetzt mein Nachname. Den hab ich während meiner College-Zeit geändert.«

Er grinst für eine halbe Sekunde und da begreife ich die Ironie. Mein Vater ist ein Richter, und das an sich ist schon die reinste Ironie. Sein Idol ist John Marshall Harlan, der berühmte Verfassungsrichter am Warren Court – gerahmtes Porträt im Arbeitszimmer, ein Bücherbord voller Biografien – das ganze Programm. Beim Abendessen hat er uns manchmal Harlans bahnbrechende Urteile vorgelesen, während wir abwogen, ob es sich lohnte, zuzuhören und auf den Schokoladenkuchen zu warten.

»Echt witzig«, sage ich.

Er runzelt die Stirn.

»Ich meine, die Sache mit dem Namen. Erinnerst du dich noch an die –«

»Zeigt Mom dir meine Briefe?«

»Ja.« Ich lüge, weil ich einen Teil von ihm haben will.

Meine Mom hat Briefe bekommen, Mirriam hatte zwölf lange Monate und ich – zwanzig Minuten.

»Wirklich?« Seine Stimme verändert sich, klingt auf einmal unnahbar.

Jetzt hab ich’s vermasselt.

»Ach, du meinst die eigentlichen Briefe? Nein, sie hat mir nur den Umschlag gegeben.«

Er schweigt. Ich schaue nach vorn durch die Windschutzscheibe.

»Mir hast du nie geschrieben, oder?«, sage ich.

»Ich wusste nicht, was ich schreiben sollte. Du warst doch erst elf.«

»Logisch«, sage ich, als wenn das eine Erklärung wäre. Wenn mich nicht alles täuscht, können die meisten Elfjährigen lesen. Und neigen dazu, älter zu werden.

Er wollte überhaupt nichts von mir wissen, hat nie nach mir gegoogelt oder an

Weitere Kostenlose Bücher