![L wie Liquidator]()

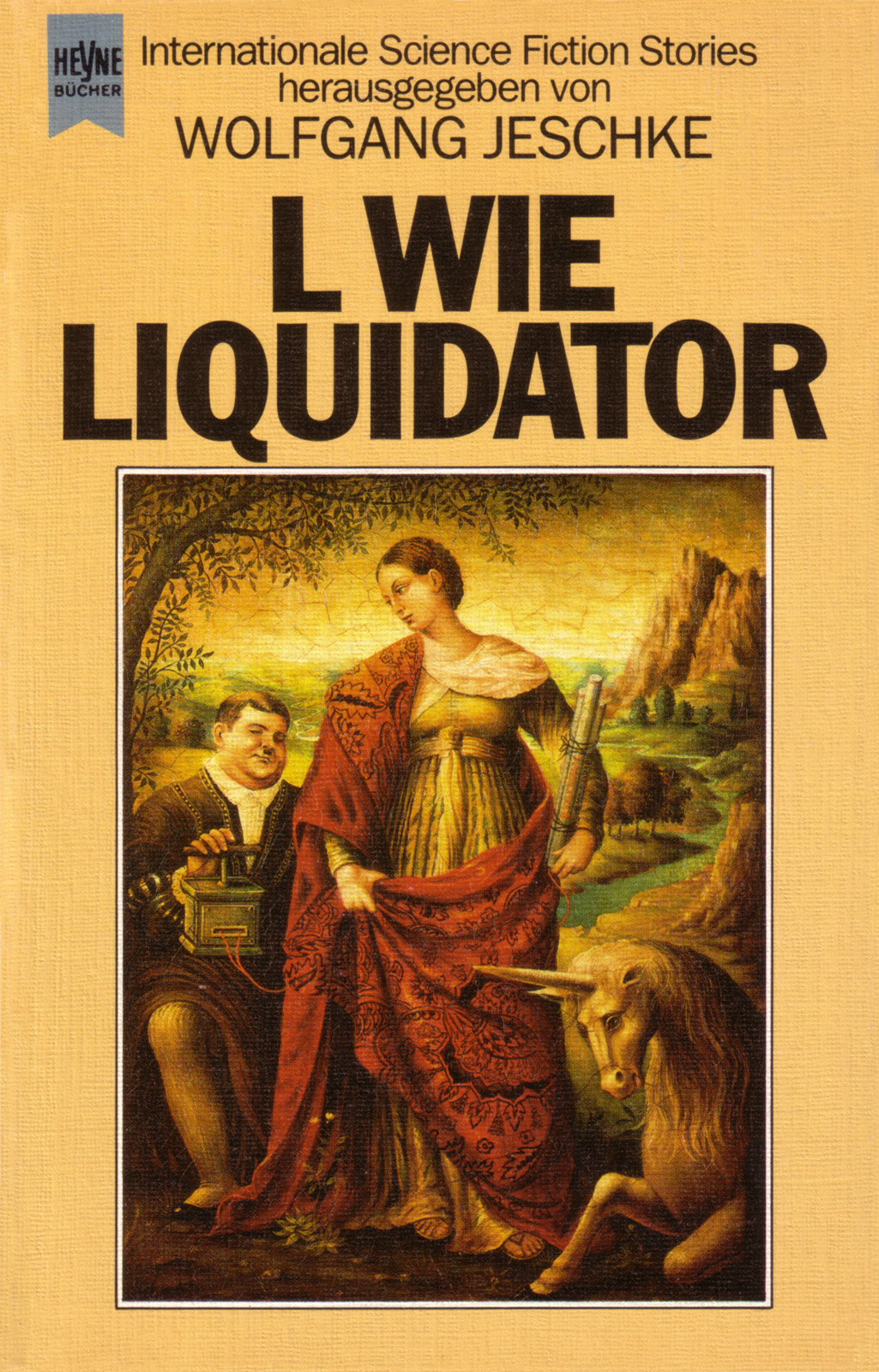

L wie Liquidator

versuchte ich, mir all das ins Gedächtnis zurückzurufen, was ich von Erster Hilfe wußte. Viel war es nicht. Ich spritzte Steve mit Schmerzblockern, Antischock-Seren und fast allen anderen Medikamenten, die sich in dem Medkasten befanden.

Dann beugte ich mich vor und flüsterte nahe der Stelle, an der sich einst das linke Ohr Steves befunden hatte: »Steve … Steve … kannst du mich hören?«

»Wer … wer …?« Seine Stimme war so schwach, daß ich ihn kaum verstand.

Ich nannte ihm meinen Namen und fügte hinzu: »Ich habe dir gerade ein Mittel gegeben, das dich vom Schmerz befreien wird. Gleich geht es dir besser.«

»Es … hat uns … ziemlich erwischt … oder?«

Ich konnte es zuerst nicht laut aussprechen und suchte nach den richtigen Worten. Schließlich erwiderte ich: »Ja. Alle bis auf uns beide.«

»Lustiger … Krieg … hm?« Steve lachte – ein Geräusch, das man nicht von einem halb verkohlten Torso erwartete.

Ich wußte, daß seine Worte sarkastisch gemeint waren, aber sie hatten dennoch eine nachhaltige Wirkung auf mich. Beim Barte des Propheten, dieser Krieg war wirklich lustig – bis jetzt. Gutes Essen und hervorragende Bezahlung. Ruhm und Ehre. Alle Mädchen, die wir wollten. Aufregung – und dazu noch das Gefühl, etwas Wichtiges zu leisten. Nichts so Schmutziges wie die früheren Kriege. Alles sauber und elegant. Der Tod tritt so rasch ein, daß man normalerweise weder Furcht noch Schmerzen empfindet, und der Einsatz moderner Waffen läßt nur wenige Verwundete zurück.

Steve war die Ausnahme.

Selbst das Töten war bequem. Man brauchte den Purpurnen nicht persönlich gegenüberzutreten. Ein Raumkrieg ähnelte einem großen Spiel – es ging nur darum, Lichtpunkte auf einem STADEX-Schirm erlöschen zu lassen.

Aber irgend jemand hatte die Spielregeln geändert, und ich war nicht sicher, ob ich damit fertigwerden konnte.

»Ich … kann dich … nicht sehen«, brachte Steve mühsam hervor. »Bin ich … blind?«

Um zu verhindern, daß er seine Kraft mit weiteren Fragen verausgabte, beschrieb ich ihm, in welchem Zustand er sich befand. Dann erklärte ich ihm unsere Situation. »Du mußt durchhalten«, schloß ich. »Bestimmt treffen die Weißboote bald ein, und zweifellos finden sie uns. Die Medabteilung Lunas kann …«

»Kann was?« unterbrach mich Steve. »Mir das Leben retten? Mich wieder … in den Einsatz … schicken?«

»Ich glaube, wir schaffen es«, sagte ich und ignorierte Steves Fragen. »Die Recyclinganlage läuft mit Notstrom. Und wir verlieren nicht allzu viel Luft; die Schotts halten offenbar trotz allem dicht. Außerdem verfügen wir über ausreichend Nahrungsmittel und Wasser.«

»Viel … Glück!« keuchte Steve.

»Das wünsche ich dir ebenfalls, mein Freund. Entspann dich und sei ganz ruhig!«

»Es hat keinen Sinn … du weißt, was … ich meine …!«

Ich verstand ihn, wollte es aber nicht eingestehen, nicht einmal mir selbst gegenüber. Steve und ich waren schon seit zehn Jahren zusammen. Ich wußte, was in ihm vor sich ging, so genau, als sei ich fähig, seine Gedanken zu lesen.

Steve, ich habe dich für tot gehalten. Aber du lebst, und ich will, daß du dich nicht aufgibst!

»Verdammt, Steve! Du wirst nicht sterben! Ganz sicher nicht!« Ich sprach rasch und recht laut, schrie fast. »Deine Arme und Beine sind hin, aber soweit ich feststellen kann, scheinen unmittelbar lebenswichtige Organe nicht verletzt zu sein.«

»Du … Quacksalber.« Steve hustete, und sein formloses Gesicht begann zu bluten. Ich machte mir noch mehr Sorgen um ihn als zuvor. Vielleicht irrte ich mich. Vielleicht war er doch noch schwerer verletzt, als ich bisher angenommen hatte. Wenn es zu inneren Blutungen gekommen war, mochte er jeden Augenblick sterben, ohne daß ich etwas für ihn tun konnte.

Aber aus dem Mund drang kein Blut – und das hielt ich für ein gutes Zeichen.

»Du warst … schon immer … naiv«, krächzte Steve. »Ich habe keine Angst … vor dem Tod. Ich … hasse nur die Vorstellung, dich … allein zu lassen. Du … brauchst mich, damit … ich dir … Mädchen besorge.«

Ich hielt den Zeitpunkt nicht für geeignet, ausgerechnet dieses Thema zu erörtern, und so erwiderte ich nur: »Du hast recht.«

»Entschuldige«, sagte Steve. »Diesmal … möchte ich in erster Linie … an mich selbst denken. Ich möchte lieber tot … sein, anstatt mein Gehirn mit … mit einer Carrollbox verbinden zu lassen.«

Erneut stieg Übelkeit in mir hoch, und ich

Weitere Kostenlose Bücher