![Le chant du départ]()

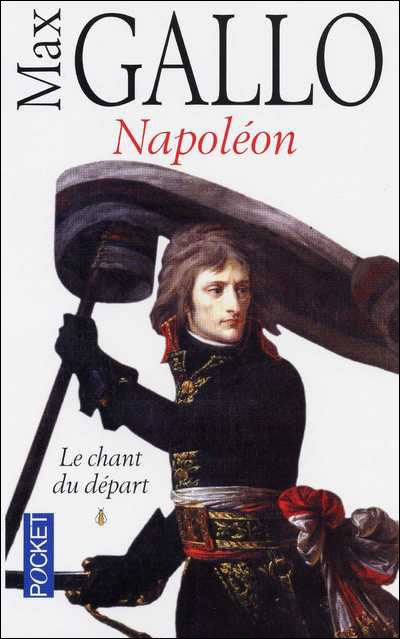

Le chant du départ

Massoni, rejoint ostensiblement la citadelle.

Dans les rues proches de l’église Saint-Jean, c’est tout à coup l’affrontement entre les soldats et les Bastiais. On tire. Deux soldats sont tués, des Corses blessés à coups de baïonnette.

Peu après, Barrin fait une concession. Il distribue des armes aux nouveaux miliciens. Quant au colonel qui commandait les troupes, il ne lui reste qu’à quitter Bastia. Lorsque son navire s’éloigne, les Corses l’accompagnent de leurs cris, du hululement de leurs cornets.

« Nos frères de Bastia ont brisé leurs chaînes en mille morceaux », dit Napoléon.

Il rentre à Ajaccio. Il connaît ces chemins qu’il a parcourus tant de fois déjà. Mais jamais comme en ce début du mois de novembre 1789, il n’a eu le sentiment d’avoir fait naître des événements, créé l’histoire. C’est une griserie qu’il n’a jamais encore éprouvée.

Lorsque quelques semaines plus tard il apprend que, à la nouvelle des événements de Bastia, le député Saliceti demande que la Corse ne soit plus soumise au régime militaire comme une région conquise, mais intégrée au royaume et régie par la même Constitution que les autres parties de l’empire, il exulte.

L’Assemblée nationale, le 30 novembre 1789, a non seulement accepté cette demande mais, sur la proposition de Mirabeau, a déclaré que tous les exilés qui avaient combattu pour la liberté de l’île pourraient rentrer en Corse et exercer le droit de citoyens français.

La nouvelle est connue à la fin décembre.

Aussitôt, Napoléon fait confectionner une banderole qu’il fait accrocher sur la façade de sa maison de la rue Saint-Charles. Elle porte ces mots : « Vive la Nation, Vive Paoli, Vive Mirabeau. »

Dans toute la ville on danse, on chante. On allume un feu de joie sur la place de l’Olmo. On crie : « Evviva la Francia ! Evviva il rè ! »

Napoléon se mêle à la foule.

Dans les églises, des Te Deum sont chantés.

À écouter ces voix, ces acclamations, Napoléon éprouve la joie née de l’orgueil d’être à l’origine de ces choses. Ces hommes et ces femmes qui dansent, ce peuple en liesse lui doivent leur bonheur.

Il est bien l’un de ces hommes à part, ceux que Plutarque appelle des héros qui font l’Histoire.

Il a à peine vingt ans et cinq mois.

Il écrit. Il se sent, peut-être pour la première fois depuis l’enfance, uni en lui-même, comme si les deux parties séparées de son être s’étaient enfin rejointes.

Le patriote corse accepte l’officier français.

La France nouvelle, cette nation puissante, éclairée, qui lui avait semblé frivole, corrompue par les femmes galantes, les moeurs dépravées et l’oisiveté, vient de renaître. Elle rayonne. Elle reconnaît la Corse comme partie d’elle-même.

Napoléon s’enthousiasme : « La France nous a ouvert son sein, dit-il. Désormais, nous avons les mêmes intérêts, les mêmes sollicitudes : il n’est plus de mer qui nous sépare ! »

Il renonce donc à publier les Lettres sur la Corse . À quoi bon, maintenant ?

« Parmi les bizarreries de la Révolution française, dit-il, celle-ci n’est pas la moindre : ceux qui nous donnaient la mort comme à des rebelles sont aujourd’hui nos protecteurs, ils sont animés par nos sentiments. »

Lorsque, durant ces premiers mois de l’année 1790, Napoléon sort dans les rues d’Ajaccio, seul ou en compagnie de Joseph, il éprouve ce plaisir d’être salué, entouré de cette curiosité affectueuse et reconnaissante qui accompagne ceux en lesquels le peuple reconnaît ses chefs ou ses représentants.

On veut échanger quelques mots avec lui. On félicite Joseph d’avoir été nommé officier municipal.

Un clan Bonaparte se constitue peu à peu, et Napoléon tient à montrer à ses partisans qu’il est à la fois un inspirateur et un patriote modeste.

Il se fait inscrire sur les rôles de la garde nationale comme simple soldat, et il prend son tour de faction devant la porte de Marius-Joseph Peraldi, qui a été nommé colonel de cette garde.

Qui s’y trompe ?

Napoléon, par des indiscrétions, apprend que La Férandière, le commandant de la garnison d’Ajaccio, a écrit au ministre pour le dénoncer. « Ce jeune officier a été élevé à l’École Militaire, écrit La Férandière, sa soeur, à Saint-Cyr, et sa mère a été comblée de bienfaits du gouvernement. Il serait bien mieux à son corps, car il fermente sans cesse.

Weitere Kostenlose Bücher