![L'ombre du vent]()

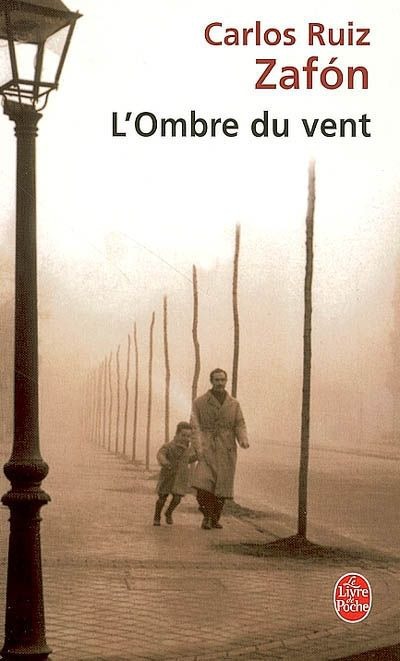

L'ombre du vent

malade, il ne vivait plus que de souvenirs et de

remords. C'était l'homme le plus généreux et le plus fragile que j'aie jamais

connu, mon unique ami. Nous nous sommes mariés un matin de février, à la

mairie. Notre voyage de noces se limita à prendre le funiculaire du Tibidabo

pour contempler Barcelone du haut des terrasses du parc, ville miniature dans

le brouillard. Nous ne fimes part de notre union à personne, ni à Cabestany, ni

à mon père, ni à sa famille qui le donnait pour mort. Je finis par écrire une

lettre à Julián pour le lui annoncer, mais je ne l'envoyai pas. Notre mariage

resta secret. Plusieurs mois après la cérémonie, un individu sonna à la porte.

Il dit s'appeler Jorge Aldaya. C'était un homme détruit, le visage ruisselant

de sueur – et pourtant il gelait à pierre fendre. En retrouvant Miquel au bout

de plus de dix ans, Aldaya eut un sourire amer et dit : « Nous sommes

tous maudits. Toi, Julián, Fumero et moi. » Il prétendit être venu se

réconcilier avec son vieil ami Miquel, en espérant que celui-ci lui ferait

assez confiance pour lui donner le moyen d'entrer en relation avec Julián

Carax, car il avait un message très important pour lui de la part de son défunt

père, M. Ricardo Aldaya. Miquel déclara ignorer où se trouvait Carax.

– Cela fait des années que

nous nous sommes perdus de vue. La dernière fois que j'ai entendu parler de

lui, il vivait en Italie.

Aldaya s'attendait à cette

réponse.

– Tu me déçois, Miquel.

J'espérais que le temps et tes malheurs t'avaient rendu plus sage.

– Il est des déceptions qui

honorent celui qui les inspire.

Aldaya, minuscule, rachitique

et prêt à se liquéfier en fiel, rit.

– Fumero vous envoie ses plus

sincères félicitations pour votre mariage, dit-il en regagnant la porte.

Ces mots me glacèrent le cœur.

Miquel ne dit rien, mais, cette nuit-là, tandis que nous nous tenions enlacés

en faisant semblant de chercher un sommeil impossible, je sus qu'Aldaya avait

raison. Nous étions maudits.

Plusieurs mois passèrent sans

nouvelles de Julián ou d'Aldaya. Miquel continuait d'assurer quelques

collaborations avec des journaux de Barcelone et de Madrid. Il travaillait sans

arrêt devant sa machine à écrire, rédigeant des choses qu'il qualifiait de

niaiseries tout juste bonnes à être lues dans le tramway. J'avais toujours mon

emploi aux éditions Cabestany, peut-être parce que c'était la seule manière de

me sentir plus près de Julián. Celui-ci m'avait envoyé une brève missive pour

m'annoncer qu'il travaillait à un nouveau roman intitulé L'Ombre du Vent et qu'il espérait le terminer

dans quelques mois. La lettre ne faisait aucune allusion à ce que nous avions

vécu. Le ton était plus froid et plus distant que jamais. Mes tentatives de le

détester furent vaines. Je commençais à croire que Julián n'était pas un homme,

mais une maladie.

Miquel ne se faisait pas

d'illusions sur mes sentiments. Il me donnait son affection et sa ferveur sans

rien demander d'autre en échange que ma compagnie et, peut-être, ma discrétion.

Jamais je n'entendais de lui un reproche ou un regret. Avec le temps, je finis

par éprouver à son égard une infime tendresse, bien au-delà de l'amitié qui

nous avait unis et de la pitié qui nous avait ensuite accablés. Miquel avait

ouvert un livret de caisse d'épargne à mon nom, sur lequel il déposait presque

tout ce qu'il gagnait. Il ne disait jamais non à une collaboration, une

critique ou un écho. Quand je lui demandais pourquoi il travaillait tant, il se

bornait à sourire, ou me répondait qu'il s'ennuierait trop à ne rien faire. Il

n'y eut jamais de mensonge entre nous, même dans nos silences. Miquel savait

qu'il allait bientôt mourir, que la maladie lui comptait les mois avec avarice.

– Tu dois me promettre que

s'il m'arrive quelque chose, tu prendras cet argent et te remarieras, que tu

auras des enfants et que tu nous oublieras tous, moi le premier.

– Et avec qui veux-tu que je

me marie, Miquel ? Ne dis pas de bêtises.

Parfois, il me regardait avec

un doux sourire, comme si la simple contemplation de ma présence était plus

grand trésor. Tous les soirs, il venait me chercher à la sortie de la maison

d'édition, son unique moment de délassement de la journée. Je le voyais

cheminé, courbé, toussant, et feignant une force qui n'était plus qu'une ombre.

Il m'emmenait manger ou faire du lèche-vitrines dans la rue Fernando, puis

Weitere Kostenlose Bücher