![Mein Wahlkampf (German Edition)]()

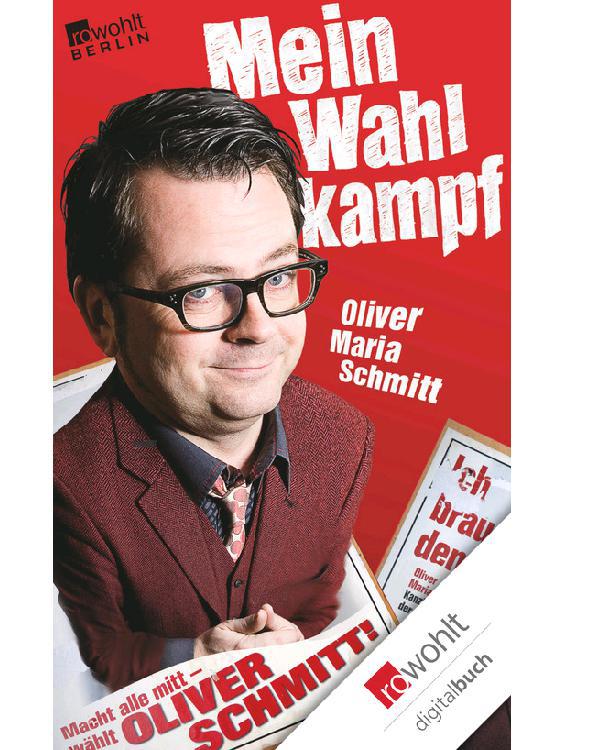

Mein Wahlkampf (German Edition)

standhaft sein wie Adolf Sauerland und schnell und direkt ins Ziel kommen wie Jürgen W. Möllemann.

Selbstverständlich muss man auf dem Weg nach ganz oben auch Opfer bringen. Dieses Opfer war die Einsamkeit. Nach und nach verlor ich viele meiner Jugendfreunde, weil sie es nicht ertragen konnten, dass ich in Diskussionen stets recht hatte. Ich legte zu dieser Zeit das Gelübde ab, nie klein beizugeben, wenn ich spürte, dass ich im Recht war. Und das war praktisch immer der Fall.

Schon als kleines Kind war ich von Wahlplakaten fasziniert. Darauf waren Köpfe zu sehen, feiste Konterfeis meist alter Männer mit ohnehin schon dicken Schädeln. In den siebziger Jahren regierte im deutschen Südwesten mit Gottes Segen fast ausschließlich die CDU. Von den Wahlplakaten der Partei grinsten rosige Freibiergesichter mit feuerroten Säufernasen, da lachten mehrfach bekinnte Mostköpfe mit Blumenkohlohren und Glasbausteinbrillen, und fettig schimmernde Provinzfürstenrüben mit Glatzendeckersträhnen und Pornoschnäuzern grienten demokratisch um die Wette. So schön wollte ich’s auch mal haben, dachte ich und träumte von einem eigenen Wahlplakat. Doch dazu braucht man natürlich eine Partei und ein Wahlkampfbudget.

Als ich mit zweiundzwanzig Jahren in die aktive Politik ging und meinen ersten Wahlkampf focht, war ich aber noch völlig auf mich allein gestellt. Für die Landtagswahl 1988 trat ich in meiner Geburtsstadt Heilbronn als parteiloser Kandidat an und kämpfte um den Einzug in den Landtag von Baden-Württemberg. Die Wahlplakate sprühte ich von Hand und klebte ein selbstgemaltes und selbstkopiertes Selbstporträt dazu, der griffige Slogan darunter musste es bringen: «Macht alle mitt, wählt Oliver Schmitt». Das reichte für satte 0,2 Prozent der Wählerstimmen, damals mein bestes Wahlergebnis seit Kriegsende. Dass ich damit stimmenmäßig gleichauf mit der DKP lag, erfüllte mich mit Stolz. Immerhin vertraten die Kommunisten eine komplette und damals noch ganze Staaten tragende Weltanschauung – ich hingegen hatte außer mir selbst eigentlich gar nichts vertreten. Wenn ich als Einzelner genauso stark war wie eine große Ideologie, dann war letztlich alles möglich.

Mein erster Wahlstand zur Landtagswahl 1988 in der Heilbronner Fußgängerzone. Kalter Glühwein, kalte Würstchen, schnelle Marschmusik und selbstgesägte Schrottkunst sprechen den Bürger sofort an.

Ich analysierte für künftige Wahlen systematisch mein Humankapitalkonto, saldierte meine Stärken und Schwächen. Das ging recht fix. Die Schwächen tendierten gegen null. Nun galt es, die Stärken auszubauen und zu restrukturieren, um das politische Profil zu schärfen. Am wichtigsten waren zunächst einmal: Name, Aussehen, soziale Herkunft.

Mein Name sei nicht Gantenbein, sondern Schmitt. Das ist kurz, knapp, dynamisch und energiegeladen, ein Name wie ein Peitschenhieb. Der helle, freundliche Vokal «i» sorgt für ebensolche Stimmung, das wäre ganz anders, hieße ich Schmatt, Schmett, Schmott oder gar Schmutt. Außerdem ist dieser Name bestens in die Politszene der Bundesrepublik eingeführt, durch Carlo Schmid und natürlich vor allem durch Helmut Schmidt. Mein Name klingt nachgerade kanzleresk. Auch im Ausland ist Schmitt/Smith hervorragend aussprechbar und vor peinlichen Verwechslungen, gar Falschschreibungen gefeit, wie sie beispielsweise der frühere Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel erleiden musste, als er einmal bei einem Empfang im Ausland als «Mr. Feuheusel» adressiert wurde. Ganz zu schweigen von Guido Westerwelle, der in der sudanesischen Tageszeitung The Democrat unter seinem korrekten Foto zwar unkorrekt, aber irgendwie auch nicht unpassend «Jido Fister Filly» benamst wurde.

Nein, Schmitt weckt, wenn überhaupt, nur positive Gedankenverknüpfungen. Und das kann man wirklich nicht von jedem Namen sagen. Man denke hier nur mal an einen Nachnamen wie Käßmann, und schon assoziiert man unwillkürlich Schlangenlinien. Oder an Niebel (Teppich), Rösler (Frosch), Kohl (Birne), Pofalla (Scheiße), Steinmeier (Niere), Schröder (Weiber), Fischer (noch mehr Weiber beziehungsweise Arschloch) oder Kramp-Karrenbauer (schlimme Krankheit). Da bin ich fein raus. Noch dazu eignet sich Schmitt nicht für neue Verbformen wie etwa «guttenbergen» oder «wulffen». Außerdem gilt ja noch immer die alte Journalistenregel: Keine Witze über Namen! Eine Regelung, für deren Einhaltung sich Politiker wie Wilfried Penner (SPD) und Rudi

Weitere Kostenlose Bücher