![Nahe dem wilden Herzen (German Edition)]()

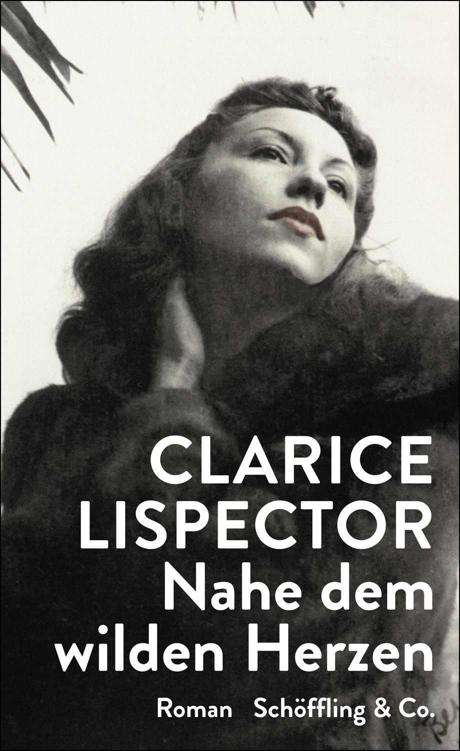

Nahe dem wilden Herzen (German Edition)

entladen, dieses Verlangen, sie mit geschlossenen Augen einzusetzen, ganz und gar, mit der unbesonnenen Sicherheit eines Raubtiers? Konnte man denn nicht nur im Bösen furchtlos atmen, indes man die Luft und die Lungen akzeptierte? Nicht einmal das Vergnügen würde mir so viel Vergnügen bereiten wie das Böse, dachte sie überrascht. In sich spürte sie ein vollkommenes Tier, durchdrungen von Ungereimtheiten, Egoismus und Vitalität.

Sie dachte an ihren Mann, der sie in diesem Gedanken wahrscheinlich gar nicht erkennen würde. Sie versuchte sich ins Gedächtnis zu rufen, wie Otávio aussah. Doch jedes Mal, kaum nahm sie wahr, dass er das Haus verlassen hatte, verwandelte sie sich, konzentrierte sich auf sich selbst; und als hätte er sie nur unterbrochen, spann sie langsam den Faden ihrer Kindheit weiter, vergaß ihn und ging in tiefster Einsamkeit durch die Zimmer. Kein Geräusch drang aus der ruhigen Wohngegend mit den weit auseinanderliegenden Häusern zu ihr. Und nun, da sie frei war, kannte nicht einmal sie ihre eigenen Gedanken.

Ja, in sich spürte sie ein vollkommenes Tier. Die Vorstellung, dieses Tier eines Tages loszulassen, stieß sie ab. Vielleicht aus Angst vor einem Mangel an Ästhetik. Oder fürchtete sie eine Offenbarung … Nein, nein, sagte sie sich, du darfst keine Angst davor haben, etwas zu erschaffen. Tief innen stieß das Tier sie vielleicht ab, weil sie immer noch den Wunsch verspürte, zu gefallen und von jemandem geliebt zu werden, der so mächtig war wie die verstorbene Tante. Nur um sie dann zu treten, rücksichtslos zu verachten. Denn der beste Satz, und immer noch der jüngste war: Güte verursacht mir Brechreiz. Die Güte war lauwarm und leicht, sie roch nach rohem, lange gelagertem Fleisch. Das aber nicht ganz verdorben war. Ab und zu frischte man es auf, würzte es ein bisschen, gerade so viel, dass es als ein Stück lauwarmes und stilles Fleisch erhalten blieb.

Eines Tages, noch vor ihrer Heirat, als ihre Tante noch lebte, hatte sie einen gierigen Menschen essen sehen. Sie hatte seine weit aufgerissenen, glänzenden, blöden Augen betrachtet, die versuchten sich nicht die geringste Geschmacksempfindung entgehen zu lassen. Und die Hände, die Hände. Eine Hand hielt eine Gabel mit einem blutigen Fleischstück darauf gespießt – kein lauwarmes, stilles, sondern sehr lebendiges, ironisches, unmoralisches Fleisch –, die andere klammerte sich um das Tischtuch und packte es ungeduldig, voller Gier nach dem nächsten Bissen. Die Beine unter dem Tisch schlugen den Takt einer unhörbaren Musik, einer Teufelsmusik von reiner, ungehemmter Gewalt. Die Wucht, die Fülle seiner Farbe … Rötlich auf den Lippen und um die Nase, blass und bläulich unter den kleinen Augen. Joana war vor ihrem armseligen Kaffee erschauert. Aber später hätte sie nicht zu sagen gewusst, ob aus Widerwillen oder aus Faszination und Wollust. Sicher beides. Sie wusste, dass der Mann eine Kraft war. Sie fühlte sich unfähig, so wie er zu essen, sie war von Natur aus genügsam, aber die Vorführung verwirrte sie. Auch traf es sie, wenn sie diese schrecklichen Geschichten las, in denen die Gemeinheit kalt und durchdringend war wie ein Eisbad. Als sähe sie jemanden Wasser trinken und würde entdecken, dass sie Durst hatte, einen tiefen, alten Durst. Vielleicht war es nur ein Mangel an Leben: sie lebte weniger, als sie konnte, und glaubte, dass ihr Durst nach Überschwemmungen verlangte. Vielleicht nur ein paar Schluck … Oh, das sei dir eine Lehre, das sei dir eine Lehre, würde die Tante sagen: Nie losgehen, nie stehlen, bevor du nicht weißt, ob das, was du stehlen willst, nicht irgendwo ganz ordnungsgemäß für dich bereitsteht. Oder etwa nicht? Stehlen lässt alles wertvoller werden. Der Geschmack des Bösen – Rot kauen, süßliches Feuer verschlucken.

Mich nicht anklagen. Die Grundlage des Egoismus suchen: alles, was ich nicht bin, kann mich nicht interessieren, es ist unmöglich, viel mehr als das zu sein, was man ist – ich aber gehe auch ohne Delirium über mich hinaus, ich bin eigentlich normalerweise schon mehr als ich –, ich habe einen Körper, und alles, was ich tue, ist die Fortsetzung meines Anfangs; wenn die Kultur der Maya mich nicht interessiert, dann liegt es daran, dass nichts in mir sich ihren Bas-Reliefs verbunden fühlt; ich nehme alles an, was von mir kommt, weil ich die Ursachen nicht kenne, und möglicherweise trete ich auf Lebenswichtiges, ohne es zu wissen; das ist das

Weitere Kostenlose Bücher