![Oceano Mare - Das Märchen vom Wesen des Meeres]()

Oceano Mare - Das Märchen vom Wesen des Meeres

1

Sand, so weit das Auge reicht, zwischen den letzten Hügeln und dem Meer – dem Meer – in der kalten Luft eines fast schon vergangenen Nachmittags, gesegnet vom stets aus Norden kommenden Wind.

Der Strand. Und das Meer.

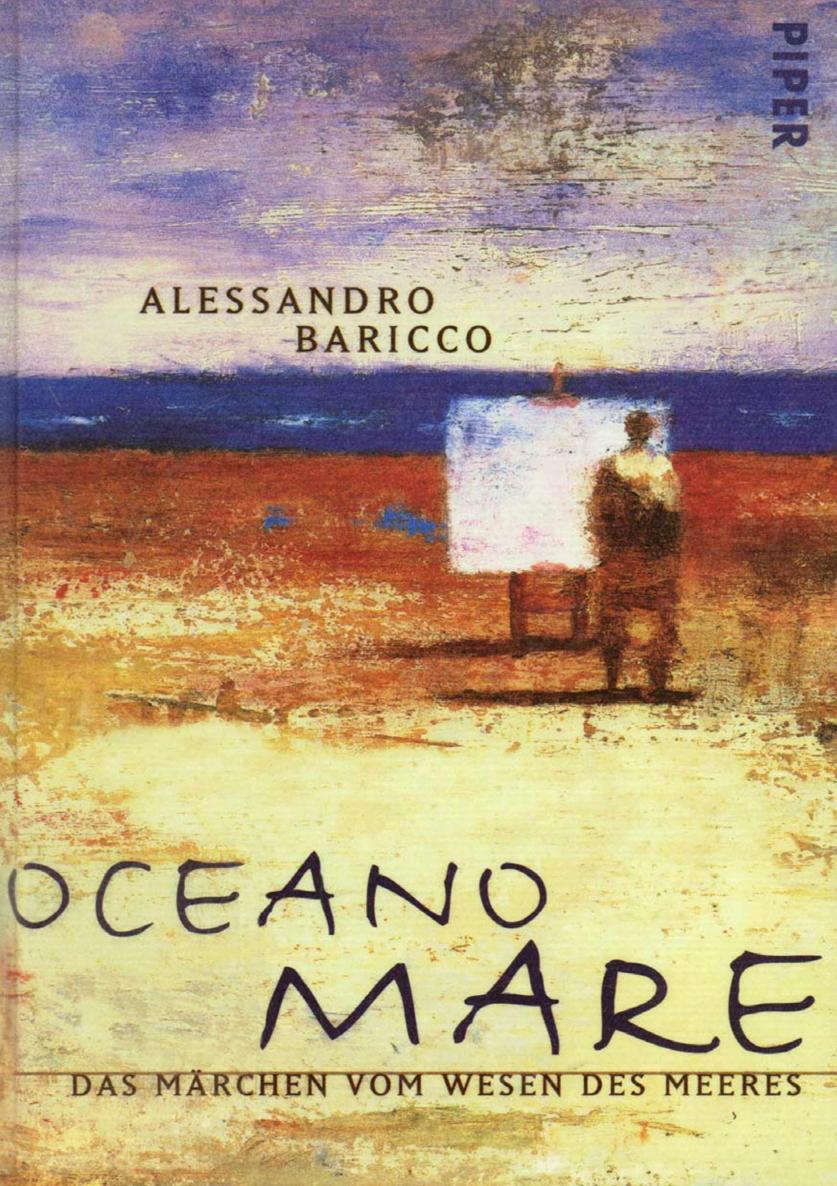

Es könnte die Vollkommenheit sein – ein Bild für göttliche Augen –, eine Welt, die einfach geschieht und nichts weiter, das stumme Dasein von Wasser und Land, makelloses, sorgfältiges Werk, Wahrheit – Wahrheit –; doch auch diesmal wieder ist es das rettende menschliche Sandkörnchen, das den Mechanismus jenes Paradieses aus dem Takt bringt, eine Geringfügigkeit nur, aber ausreichend, um die gesamte große Maschinerie der unerbittlichen Wahrheit zum Stillstand zu bringen, eine Winzigkeit, ein unmerklicher, in den Sand gesetzter Fremdkörper in der Oberfläche jener heiligen Ikone, eine winzige Abweichung von der Makellosigkeit des endlosen Strandes. Aus der Ferne betrachtet bloß ein schwarzer Punkt: im Nichts die Nichtigkeit eines Mannes und einer Staffelei.

Die Staffelei ist mit dünnen Schnüren an vier in den Sand gesteckten Steinen verankert. Sie schwankt unmerklich im Wind, der immer noch von Norden kommt. Der Mann trägt hohe Stiefel und eine weite Anglerjacke. Er steht dem Meer zugewandt und rollt einen feinen Pinsel zwischen den Fingern hin und her. Auf der Staffelei eine Leinwand.

Er ist so etwas wie ein Wachposten – das gilt es zu begreifen –, der da steht, um dieses Stückchen Welt gegen die stille Invasion der Makellosigkeit zu verteidigen, ein Sprung, der das einzigartige Szenarium des Seins zerbricht. Seit jeher ist es so; schon der Schatten eines Menschen reicht aus, die Ruhe dessen, was im Begriff ist, Wahrheit zu werden, aufzuhalten und augenblicklich zurückzuwerfen zu neuer Erwartung und Frage; und das alles durch die einfache und unendliche Macht jenes Menschen, der Riß ist und Sprung, eine schmale Pforte, aus der Geschichten fließen wie Flüsse und das riesige Repertoire dessen, was sein könnte, ein Ausblick ohne Ende, eine wunderbare Wunde, ein Pfad aus abertausend Schritten, wo nichts mehr wahr werden kann, aber alles sein wird – gerade so wie es die Schritte der Frau sind, die, in einen violetten Mantel gehüllt, den Kopf bedeckt, an der Brandung des Meeres entlang langsam über den Strand schreitet. Von rechts nach links schürft sie an der nunmehr verlorengegangenen Makellosigkeit des großen Gemäldes, indem sie die Entfernung, die sie von dem Mann und seiner Staffelei trennt, bis auf wenige Schritte aufzehrt und schließlich neben ihm ist, dort, wo es nur noch einer Winzigkeit bedarf, stehenzubleiben – und schweigend zu schauen.

Der Mann wendet sich nicht einmal um. Er beobachtet weiter das Meer. Stille. Hin und wieder taucht er den Pinsel in eine Kupferschale und skizziert ein paar leichte Linien auf die Leinwand. Die Borsten des Pinsels hinterlassen einen sehr blassen Schatten, den der Wind sogleich trocknet, was das vorherige Weiß erneut zum Vorschein bringt. Wasser. In der Kupferschale ist nur Wasser. Und auf der Leinwand nichts. Nichts, was zu sehen wäre.

Wie immer weht der Wind von Norden her, und die Frau hüllt sich enger in ihren violetten Mantel.

»Plasson, Tag um Tag arbeiten Sie hier unten. Wozu tragen Sie alle die Farben mit sich herum, wenn Sie nicht den Mut haben, sie zu benutzen?«

Das scheint ihn aufzuscheuchen. Das hat ihn getroffen. Er dreht sich um, um der Frau ins Gesicht zu schauen. Und als er spricht, ist es nicht der Antwort wegen.

»Ich bitte Sie, bewegen Sie sich nicht«, sagt er.

Dann hält er den Pinsel nah an das Gesicht der Frau, zögert einen Augenblick, setzt ihn auf ihre Lippen und streicht ihn leicht von einem Mundwinkel zum anderen. Die Borsten färben sich karminrot. Er schaut auf die Borsten, taucht sie nur eben ins Wasser und richtet seinen Blick wieder aufs Meer. Auf den Lippen der Frau bleibt der Hauch eines Geschmacks zurück, der sie denken läßt: »Salzwasser, dieser Mann malt das Meer mit dem Meer« – und das ist ein Gedanke, der sie schaudern läßt.

Längst hat sie sich umgedreht und geht im mathematischen Rosenkranz ihrer Schritte über den weiten Strand zurück, indes der Wind über die Leinwand streicht, einen Hauch des rosigen Lichts zu trocknen, der nackt auf dem Weiß schwebt. Stundenlang könnte man das Meer anschauen und den Himmel und alles zusammen und würde doch nichts finden, was diese Farbe hätte. Nichts, was sichtbar wäre.

In der Gegend dort steigt die Flut,

Weitere Kostenlose Bücher