![ROD - Die Autobiografie]()

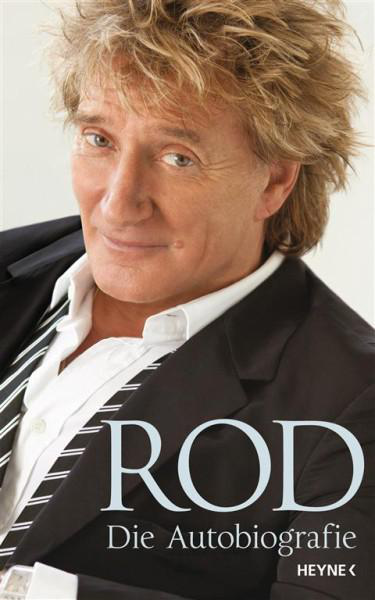

ROD - Die Autobiografie

Sechs-Zentimeter-Messstab.

Heute verwende ich keinen Zucker mehr für meine Haare, höchstens einen Klecks von irgendeinem Styling-Produkt. Mir wird alles Mögliche zugeschickt. Ich habe den Eindruck, dass es im Grunde alles dasselbe ist. Ich kämme die Haare auch nicht mehr zurück. Die Kopfüber-trocknen-Methode wende ich allerdings immer noch an, obwohl die Haare nach all den Jahren schon von selbst in die richtige Richtung zu wachsen scheinen. Selbst wenn ich mal was anderes ausprobieren wollte – die Haare würden es nicht zulassen.

Meine Haare sind außerdem ein ziemlich zuverlässiges Warnsystem. Auch das haben Ronnie Wood und ich gemeinsam: Wenn unser Haar auch nach Anwendung aller Tricks nicht stehen bleiben will, wissen wir, dass wir krank sind und ins Bett gehören. Unsere Haare sind unser Barometer.

Ob ich immer noch viel Zeit damit verbringe, mich mit meinen Haaren zu beschäftigen? Ja. Ob ich Bad Hair Days kenne? Klar. Ob ich überdurchschnittlich erleichtert bin, von den typischen männlichen Kahlheitsmustern verschont zu sein? Und ob. (Wäre es dazu gekommen, hätte ich mich wie Elton zur Haartransplantation entschlossen.) Ob ich mich glücklich schätze, dass mein Schopf bis auf ein paar leicht überfärbbare Stellen an den Seiten noch nicht ergraut ist? O ja. (Ich habe wohl den richtigen Beruf, wenn man sich ansieht, wie Präsident Obama und Kenny Dalglish über Nacht graue Haare bekommen haben.) Deutet mein Interesse an meinen Haaren auf einen Hang zum Narzissmus hin? Na ja, wenn ihr das unbedingt so sehen wollt …

Aber es ist verständlich. Die Haare sind Teil meines Jobs, mein Markenzeichen – eine passende Signatur für mich und das, was ich tue. Sogar heute noch ist es möglich, in einen beliebigen Friseursalon in Großbritannien zu spazieren, sich in den Stuhl fallen zu lassen und nach einem »Rod« zu verlangen – ohne jegliche weitere Erklärung wüsste der Friseur, was Sie wollen.

Die Frisur zeigt, dass ich da bin und bereit zu arbeiten – so zuverlässig wie das Leuchtschild auf einem Taxi. Möchte ich unerkannt bleiben, genügt fast immer eine Baseballkappe, ein Fedora oder irgendeine andere Kopfbedeckung.

Das Cover meines Albums Out of Order von 1988 zeigt eine Fotografie meines Kopfes von oben – kein Gesicht, nur Haare. Auf dem Cover für das Storyteller -Boxset von 1989 – und auch auf den Postern für meine Konzerte im Caesars Palace in Las Vegas 2011 – ist mein Hinterkopf zu sehen.

Ich bitte um Verzeihung, aber ein wenig stolz bin ich schon darauf, jemand zu sein, der allein anhand seines Haares von hinten oder sogar von oben erkannt wird. Das bedeutet doch, der Haarschnitt passt, oder? Die Stunden mit dem Föhn haben sich also gelohnt. So macht man seine Haare richtig.

KAPITEL 3

Ernste Dinge.

I m Jahr 1962, mit siebzehn, lernte ich Susannah Boffey auf einer Party in London kennen. Sie war ein sehr hübsches Mädchen, mittelgroß, hatte braunes Haar, war wortgewandt, gebildet, durch und durch Mittelschicht – und überhaupt nicht meine Liga. Doch ich gefiel ihr und brachte sie zum Lachen. Sie war meine erste feste Freundin – und wurde zu unser beider Entsetzen schwanger, als wir noch kein Jahr zusammen waren.

Es musste in Brighton passiert sein. Ich hatte meine Beatnik-Phase hinter mir und gab mir jetzt mehr Mühe mit meinem Aussehen, die Wochenendfahrten zum Strand mit Freunden und Gitarre unternahm ich aber weiterhin – und Sue kam mit. Wir kuschelten uns in den Wagen der British Rail zusammen, spazierten Arm in Arm an der Promenade entlang. Ende März, Anfang April verbrachten wir die Samstagnächte unter den Bögen der Uferstraße. Oder wir schliefen am Strand vor dem Black-Rock-Bezirk, an der Wand des Art-déco-Freibads. Wenn uns die Polizei vertrieb, was häufig geschah, sammelten wir unsere Sachen zusammen und suchten uns einen Platz unter dem Brighton Pier. An einem dieser Orte – und ganz bestimmt nicht in einem Bett – wurde das Kind gezeugt.

Es war verwirrend. Wir waren achtzehn, Jugendliche, die sich unbekümmert vergnügten, wir machten unsere Ausflüge, weil wir Spaß daran hatten, und waren schwerwiegende Konsequenzen einfach nicht gewohnt. Nichts in unserem Leben war ausgeformt oder gefestigt. Keiner von uns hatte einen normalen Job oder Geld, obwohl Sue aus einem wohlhabenderen Elternhaus stammte als ich. Ich erinnere mich, wie ungläubig ich an dem Abend war, als sie es mir sagte. Zuerst hielt ich es für einen Scherz, doch Sues

Weitere Kostenlose Bücher