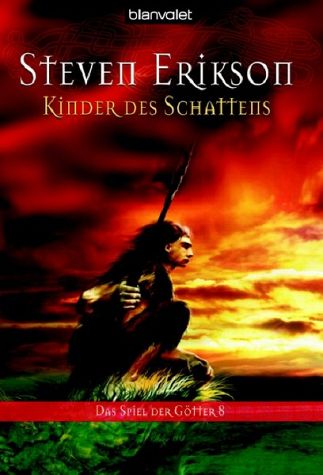

![SdG 08 - Kinder des Schattens]()

SdG 08 - Kinder des Schattens

etwas viel Einfacheres sein.«

»Und zwar?«

»Sie wollen, dass das Spiel weitergeht«, sagte Sukul mit einem angespannten Lächeln. »Und das Vergnügen würde in der Tat deutlich abnehmen, wenn der eine den anderen einfach töten würde.«

Menandores Blick glitt zu der immer noch reglos daliegenden Sheltatha Lore. »Die hier. Sie hat sich einen der Götter dieser Welt als Liebhaber genommen, oder?«

»Eine gewisse Zeit lang. Und zwei entsetzliche kleine Kinder hervorgebracht.«

»Entsetzlich? Dann sind es also Töchter.«

Sukul nickte. »Und ihr Vater hat das von Anfang an klar und deutlich gesehen, denn er hat ihnen die passenden Namen gegeben.«

»Ach? Und wie heißen sie, Schwester?«

»Missgunst und Bosheit.«

Menandore lächelte. »Dieser Gott – ich glaube, ich hätte große Lust, ihm eines Tages mal zu begegnen.«

»Möglicherweise hätte er etwas gegen das, was wir mit Sheltatha Lore vorhaben. Tatsächlich ist es sogar möglich, dass er in ebendiesem Augenblick unsere Spuren sucht, damit er uns an unserer Rache hindern kann. Demgemäß, wie Osserc zu sagen pflegt, sollten wir uns beeilen.«

Udinaas schaute zu, wie die beiden Frauen in entgegengesetzte Richtungen davongingen, wobei sie ihre bewusstlose Kusine einfach an Ort und Stelle liegen ließen.

Menandore blickte ihre Schwester über die Entfernung hinweg an. »Sheltathas Liebhaber. Dieser Gott – wie heißt er?«

Sukuls Antwort schien aus großer Entfernung zu kommen. »Draconus.«

Dann verwandelten die beiden Frauen sich in Drachen; sie waren fast genauso groß wie Osserc. Der eine getüpfelt, der andere blendend hell.

Die getüpfelte Kreatur schwang sich in die Luft und glitt schräg an Sheltatha Lores Körper heran. Eine mit langen Krallen versehene Klaue griff nach unten und packte die Bewusstlose.

Dann stieg der Drache höher, um sich zu seiner wartenden Schwester zu gesellen. Gemeinsam flogen sie auf und davon. In Richtung Süden.

Die Szene verblasste schnell vor den Augen des Sklaven.

Und wieder einmal saß Udinaas draußen vor dem Langhaus der Sengars, einen halb geschuppten Fisch in seinen roten, rissigen Händen; das Auge starrte mit jenem immer wieder verstörenden Ausdruck geistloser Überraschung zu ihm auf – ein Auge, das er mit geringfügigen Abweichungen den ganzen Morgen und den ganzen Nachmittag wieder und wieder gesehen hatte, und nun, da die Abenddämmerung sich herabsenkte, starrte es ihn erneut an, stumm und bar jeden Lebens. Als wäre das, was er in der Hand hielt, gar kein Fisch gewesen.

Nur Augen. Tote, gefühllose Augen … Doch selbst die Toten klagen an.

»Du hast genug getan, Sklave.«

Udinaas blickte auf.

Uruth und Mayen standen vor ihm. Zwei Frauen aus einem der Tiste-Völker, keine von ihnen gesprenkelt, keine blendend hell. Nur Schatten in schwachen, oberflächlichen Variationen.

Einen Schritt hinter den beiden – aber zwischen ihnen gut zu sehen – stand Federhexe als vorderste der wartenden Sklavinnen. Große Augen, in denen fieberhafte Warnungen zu lesen waren, starrten ihn unverwandt an.

Udinaas verbeugte sich vor Uruth. »Ja, Herrin.«

»Besorg dir Salbe für deine Hände«, sagte Uruth.

»Ich danke Euch, Herrin.«

Die Prozession schritt an ihm vorbei ins Innere des Langhauses.

Udinaas starrte auf den Fisch hinunter. Musterte das Auge noch ein, zwei Herzschläge lang – und grub es dann mit seinem Daumen aus.

Seren Pedac stand im Regen am Strand und schaute auf das sich unablässig bewegende Meer hinaus, dessen Oberfläche der prasselnde Regen in eine stachelige Haut verwandelte, und das grau und spinnenhaarig uferwärts wogte, um sich zischend, fein und widerspenstig an den glatt geschliffenen Steinen zu brechen.

Die Nacht war angebrochen, aus den reichlich vorhandenen Schatten herangekrochen. Die dunklen Stunden lasteten auf ihnen allen, ein Tuch aus Stille, das sich auf das Dorf hinter ihr senkte. Sie dachte über die Letherii-Sklaven nach.

Ihr Volk schien besonders dazu geeignet, sich zu ergeben. Freiheit war ein Altar, den Bittsteller ihr ganzes Leben lang zu erreichen suchten; sie krallten sich an den glatten Fußboden, bis Blut den glänzenden, makellosen Stein bespritzte, doch die Wahrheit war, dass die Freiheit immer außerhalb der Reichweite der Sterblichen blieb. Auch wenn in ihrem Namen jedes Opfer gerechtfertigt wurde. Dessen ungeachtet wusste sie, dass Blasphemie ein schales Verbrechen war. Freiheit war kein Gott, und sollte sie doch einer sein, sollte sie ein

Weitere Kostenlose Bücher