![Vorsatz und Begierde (German Edition)]()

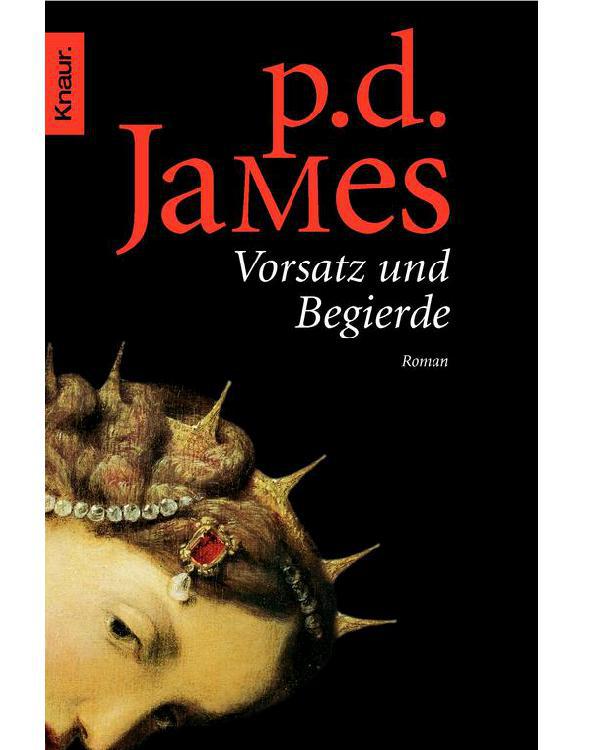

Vorsatz und Begierde (German Edition)

nicht gut sagen, daß du ohne einen richtigen Beruf in einem Wohnwagen haust.« Sie verriet gewiß auch nicht, daß er mit einer jungen Frau zusammenlebte. Er hatte ihnen von Amy geschrieben, da seine Eltern mehrmals angedroht hatten, sie würden ihn besuchen. Obwohl er das für unwahrscheinlich hielt, verstärkte der Gedanke daran die bedrückende Furcht, die sein ohnehin schon von Ängsten geprägtes Leben bestimmte.

»Ich habe für einige Zeit eine junge Frau mit ihrem Kind bei mir aufgenommen«, hatte er geschrieben. »Als Entgelt tippt sie für mich. Nur keine Angst, ich werde Euch schon nicht mit einem Bastard-Enkel konfrontieren!«

Nachdem er den Brief aufgegeben hatte, schämte er sich. Mit dieser dümmlichen, flapsigen Bemerkung hatte er Timmy, den er doch liebte, schmählich verraten. Und Neils Mutter hatte sie sicherlich weder witzig noch beruhigend gefunden, denn auf seinen Brief folgte von ihr nur ein zusammenhangloses Gemisch aus Mahnungen, Vorhaltungen und versteckten Hinweisen auf Mrs. Reillys Verhalten, sollte sie je davon erfahren. Bloß seine beiden Brüder begrüßten – aus egoistischen Motiven – seine Art zu leben. Sie hatten nicht studiert, und ihr völlig anders gearteter, behaglicher Lebensstil – Häuser in guter Lage, Schlafzimmer mit Bad, künstliches Kohlenfeuer in der sogenannten Lounge, die Frauen berufstätig, alle zwei Jahre ein neuer Wagen, Zweitwohnungen auf Mallorca – gab ihnen reichlich Anlaß zu selbstzufriedenen Vergleichen, die, wie er wußte, stets zur selben Schlußfolgerung führten, daß er sich eben zusammenreißen müsse, daß das Ganze – nach all den Opfern, die die Eltern gebracht hatten, um ihn aufs College zu schicken – einfach nicht richtig und nur Geldverschwendung gewesen sei.

Er hatte mit Amy nie darüber gesprochen, hätte es ihr aber beglückt anvertraut, wenn sie das geringste Interesse gezeigt hätte. Aber sie erkundigte sich nicht nach seiner Vergangenheit, noch erzählte sie von der ihren. Ihre Stimme, ihr Körper, ihr Geruch waren ihm mittlerweile so vertraut, als gehörten sie zu ihm. Aber im Grunde wußte er nicht mehr von ihr als am Tage ihrer Ankunft. Sie beanspruchte keine Sozialhilfe, weil sie, wie sie mal sagte, nicht haben wollte, daß irgendwelche Fürsorgeschnüffler ihnen im Wohnwagen einen Besuch abstatteten, um nachzuschauen, ob sie nicht etwa miteinander schliefen. Dafür hatte er Verständnis. Er wollte das auch nicht, aber er meinte, sie sollte Timmy zuliebe alles annehmen, was man ihr anbieten würde. Er gab ihr zwar kein Geld, sorgte aber für beider Unterhalt, was ihm bei seinem Stipendium sowieso schwerfiel. Niemand besuchte Amy, niemand rief sie an. Hin und wieder erhielt sie eine farbige Ansichtskarte von London mit ein paar nichtssagenden, bedeutungslosen Zeilen. Soviel er wußte, antwortete sie nicht darauf.

Sie hatten so wenig gemeinsam. Gelegentlich half sie ihm bei seiner Arbeit für die PANUP, aber er hatte keine Ahnung, wieviel ihr wirklich daran lag. Zudem wußte er, daß sie seinen Pazifismus dümmlich fand. Er brauchte sich nur an ihr Gespräch heute morgen zu erinnern.

»Wenn ich Tür an Tür mit meinem Feind lebe«, hatte sie gesagt, »und der hat ein Messer, eine Pistole, ein Maschinengewehr, und ich habe all das auch, dann werde ich das Zeug doch nicht verschrotten, wenn er’s nicht vorher macht. Okay, ich sage ihm, schmeiß das Messer weg, dann die Pistole, dann das Maschinengewehr. Er und ich machen es zur selben Zeit. Aber warum soll ich darauf verzichten, während er all das behält?«

»Aber einer von euch muß doch den Anfang machen, Amy! Irgendwann muß man sich zu Vertrauen durchringen. Ob es sich nun um einzelne Menschen oder um Völker handelt – wir müssen das Vertrauen aufbringen, das unsere Herzen öffnet, unsere geballten Fäuste. Wir müssen dem anderen sagen: ›Schau her, ich habe sonst nichts, ich versuche nur, in dir den Mitmenschen zu sehen. Wir bewohnen denselben Planeten. Die Welt bereitet uns schon Qualen genug, wir müssen das nicht noch verstärken. Wir müssen der Angst ein Ende machen.‹«

»Ich sehe nicht ein«, entgegnete sie ungerührt, »warum der andere auf seine Waffen verzichten soll, wenn er genau weiß, daß ich keine habe.«

»Warum sollte er sie denn behalten? Er hat doch von dir nichts zu befürchten.«

»Er würde sie behalten, weil ihm ihr Besitz was bringt, weil er sie vielleicht eines Tages einsetzen will. Ihm gibt die Macht etwas, ihm gefällt es

Weitere Kostenlose Bücher